「流動的盛宴──中國飲食文化」特展藉由110件珍貴文物,以「流動」為主軸,深入探索中國與中亞、西亞間在食物器具、飲食習慣和傳統風俗的演變與相互影響,並結合多媒體和新科技,展現中國千百年來飲食文化和生活面貌的轉變。展期由即日至6月18日,在香港故宮展廳8,向公眾開放。

展覽由香港故宮文化博物館與北京故宮博物院聯合主辦,並匯集大英博物館、舊金山亞洲藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館、香港藝術館和香港茶具文物館精彩文物共同展出,包括來自北京故宮首次展出的食盒等8件國家一級文物。

故宮博物院副院長王躍工表示:「飲食是文明演進的真實寫照」,「從先秦時代端莊厚重的青銅器到清代設計精巧的提盒,見證了中國文明發展下古今融通、中外互鑒的軌跡。期望觀眾透過這些珍貴文物,加深對中國飲食文化根源及其豐富文化底蘊的認識。」

嶄新角度「流動」串聯中國飲食文化

香港故宮文化博物館董事局主席孔令成表示:「『流動的盛宴』展覽匯聚本館、故宮博物院及中外多家重要博物館的珍貴藏品」,「香港是中西文化交匯之地,亦是國際美食之都,我們熱切期待公眾及中外旅客親臨參觀,認識豐富多元的中國飲食文化,細味中華歷史文化的精彩故事。」

展覽從歷史文化和傳統風俗中確立三個與「移動」食物和食具有關的主題,包括「跨越生死」、「跨越文化」、「跨越山水」三個單元,分別探討飲食器具在精神、文化與空間中的移動。展覽終章的「跨越時間」運用多媒體手法,讓觀眾在虛擬餐桌上探索當代食器與傳統飲食文化之間傳承創新的關係。

第一單元 跨越生死──禮食同源

展示新石器時代至漢代(公元前 206–公元 220 年)與飲食相關的禮器及陪葬品。重點展品包括:故宮博物院所藏、西周(約公元前 1100–公元前771 年)時期的作父丁尊等用作祭祀的青銅禮器,它們被視為溝通人神天地的重要媒介;戰國(公元前 475–公元前 221 年)時期的綯紋豆,則用作盛放醬菜、醃菜、肉醬、肉汁等的器具。

在西漢(公元前 206–公元8年)中晚期盛行的穀倉、水井、灶、豬舍及雞籠等陶製的微縮模型,不但反映當時飲食文化蓬勃發展的面貌,亦代表人們對來世生活富足的祈求。

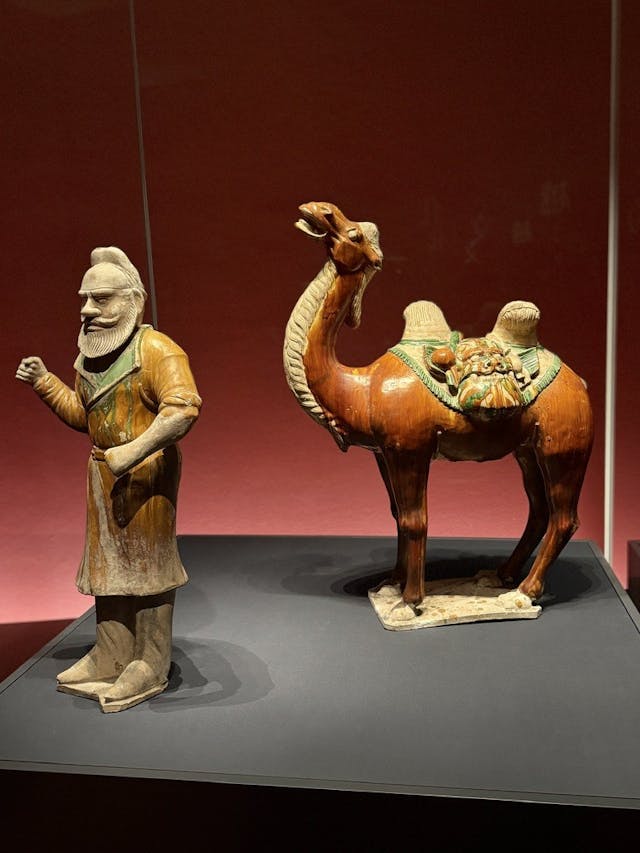

第二單元 跨越文化──胡食風尚

唐朝絲綢之路的開拓,將中亞與西亞地區的食材、飲食器具及高足家具帶入中國,改變了中原的飲食文化,包括胡椒、胡桃和胡麻等食材,至今仍被廣泛使用。

展品之一唐代多曲長杯(起源於今伊朗一帶的薩珊王朝),學者認為它與「叵羅」屬同一器物 ,除在唐宋詩詞中屢有出現外,時至今日,廣東話中仍以「金叵羅」一詞來形容極受寵愛的孩子。

隨着外來食品傳入中原,唐代亦出現大尺寸的盤以盛裝胡餅、酥山(類似刨冰)等。到了元、明時期更發展成重要的外銷商品,在中東地區廣受歡迎。展品之一的明代纏枝菊蓮紋盤,與伊朗阿德比爾清真寺收藏的15世紀青花盤極為相似,反映出文化交流的多向性。

第三單元 跨越山水──遊宴之樂

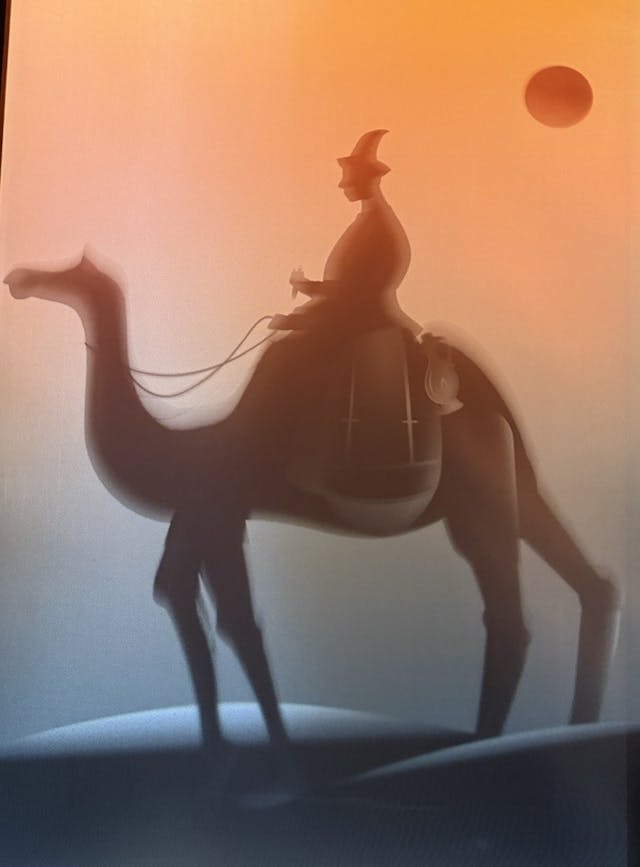

透過明、清時期描繪遊宴場景的文物及當時製作的遊具,展現飲食在山水之間的移動。如清代宮廷畫家丁觀鵬的《夜宴桃李園圖》,描繪了李白與堂弟們在桃花盛開的園林中聚會宴飲。

外出遊宴時承裝食物、食具的匣盒,能讓每件東西各安其位,移動時不會彼此碰撞的設計,更呼應了時興的野外露營。清宮更利用這些匣盒來整理和貯存文物,展品之一的清代多寶匣,可見古人在精巧箱盒裏盛裝各種不同材質之古玩,令其成為精粹的集錦、瑰寶的拼盤。

第四單元 跨越時間──傳承

透過多媒體互動裝置,巧妙結合古今場景和器物,邀請觀眾享受一場跨越時空的盛宴。觀眾可於虛擬餐桌上模擬點餐,藉觀賞不同菜式的烹調過程,回顧食器的前世今生和使用方法。

今次展覽香港故宮亦將舉辦一系列教育活動,包括:透過複製品體驗文物的觸感、連結四個展覽單元的集章活動、遊宴提盒製作工作坊、公開講座等。

流動的盛宴──中國飲食文化

展期:即日至 18.06.2025

地點:展廳8

購票詳情:https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket#special-exhibition-ticket-g8-movable-feast