位於旺角的新寶戲院快將結業,網絡上有不少報道,或因篇幅有限,大多集中於「新寶戲院具有20年歷史」、「戲迷不捨」、「服務態度是香港最好」等,未能詳細介紹新寶戲院之背景淵源,例如其前身,角色更為重要的金聲戲院。

臉書上倒有一篇名為「金聲無聲,新寶走寶,戲院寒流何時了?」的短文,標題用字傳神,唯內容多只引用香港電影資料館的簡介,未能深入探討。為此我查閲了一些資料,嘗試為這間距離我家不過十分鐘步程,名稱源自廣州,運營扎根香港,且見證香港電影變遷的戲院,添上那一抹淡淡的色彩。

新寶的前身──金聲戲院

新寶戲院的前身是金聲戲院(1984—2004),這20年正是香港電影業發展最為蓬勃的黃金時代。那時候香港的戲院真是熙熙攘攘,座無虛席,(尤其是80年代)位於九龍鬧市的金聲戲院也見證了這一段香港電影史上的輝煌時光。

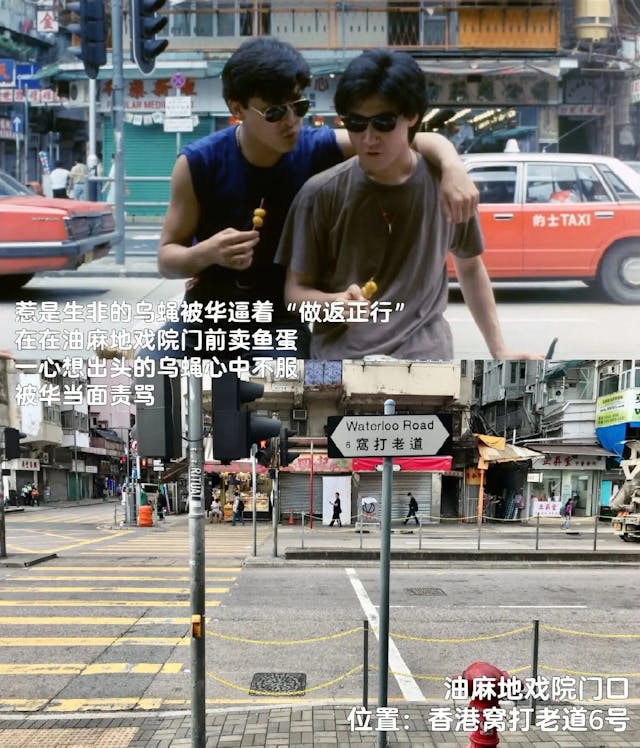

該戲院令我印象深刻的就是院外的馬路欄杆。那時候的青年喜歡帶着黑超,坐在上面等人,頗具黑道電影中的不羈感。電影《旺角卡門》(1988)中飾演小混混的張學友就是在戲院外一邊賣魚蛋,一邊和坐在圍欄上飾演大哥的劉德華閒聊,之後飾演黑道惡霸的萬梓良帶着馬仔過來挑釁,雙方產生衝突,直到警察到來才作鳥獸散。

不過該電影中的戲院並非金聲,而是歷史更久的油麻地戲院(1930-1998),也是香港現存唯一的戰前戲院。此電影院早在1998年結業,且於2012年活化後成為粵劇表演中心,被評為二級歷史建築。我時常開車經過此地,但從未進內。

金聲戲院與金公主電影公司

金聲戲院是由本地九巴家族的雷覺坤先生投資興建。根據當年報載,這間戲院的投資高達5000多萬港元,這在40多年前絕非小數目。戲院歷時一年半才建成,擁有1500多個座位,頗具規模。(注1)初期以上映首輪西片為主,後來也包括高質素港產電影,開幕日首場電影就是放映新藝城公司的《聖誕快樂》(陳百強、張國榮、麥嘉、徐小鳳等主演)。

| 香港歷史上的大戲院(部分) | ||

| 戲院名稱 | 座位數目 | 時期 |

| 太平戲院 | 約2000個 | 1904~1981 |

| 麗宮戲院 | 約3000個 | 1966~1992 |

| 皇都戲院 | 約1173個 | 1959~1997 |

| 碧麗宮戲院 | 約1060個 | 1979~1994 |

| 普慶戲院 | 約1700個 | 1902~1987 |

| 珠江戲院 | 約1895個 | 1964~1994 |

雷覺坤先生原為專業會計師,於70年代年接掌家族生意,業務遍及各大行業,包括專利巴士、地產和電影,他自己身兼電影發行商、戲院商及製片人,並擁有多間戲院。1979年他創立金公主娛樂有限公司,銳意拓展院線業務,後與麥嘉、石天及黃百鳴共同成立了聲名赫赫的新藝城電影公司。

在80至90年代,金公主娛樂可謂聲名赫赫,投資出品了多部電影,包括吳宇森的動作經典《辣手神探》、《喋血雙雄》、《英雄本色》、《喋血街頭》、《縱橫四海》,林嶺東的《龍虎風雲》、《監獄風雲》及其續集,程小東的《倩女幽魂》三部曲,徐克的《刀馬旦》,許冠傑的《最佳拍檔》系列等。唯雷覺坤於1992年病逝,其一手創辦的金公主亦漸漸停止運作。

香港金聲與廣州金聲

如果將香港納入珠三角的視野,就可得知香港金聲之命名,是來自當時享譽廣州、歷史悠久的金聲戲院。此戲院由僑居美國的台山商人朱蔭橋、朱家藩創建,位於荔灣區長堤(現沿江西路),是民國時期廣州四大戲院之一(另為新華、中華、明珠),比香港金聲早了足足半個世紀。

華商資本是中國近代電影業的重要支柱,貢獻良多,包括創辦電影公司和構建影院網絡。以金聲戲院為例,其佔地極大,裝潢豪華,放映設備先進,更是廣州第一家有冷氣設備的影院,當時有「人皆苦炎熱,我愛金聲涼」的美譽。該戲院主要放映美國電影,也是粵劇演出場地,薛覺先和馬師曾等名伶曾先後在此登台表演。

自民國開始,省港兩地的戲院來往緊密,例如廣州金聲戲院常與香港太平戲院、利舞台共享演出資源(如粵劇班底);1949年前,香港電影(如早期粵語片)通過廣州金聲輸入內地;1980年代後,廣州金聲則成為港產片北上的重要窗口。

廣州金聲戲院與濠畔金聲館

説了省港兩地金聲的源流關係,但為何最初將戲院名為「金聲」呢?人工智能模型Deepseek的答案是「『金聲』源自英文Grand Theater中Grand的粵語音譯,同時也融入中文的吉祥寓意,有着『聲譽顯赫』或『聲光卓越』的意思,反映了早期娛樂業追求高端形象的策略。」

這個資料並不準確。因為廣州金聲之命名源遠流長,是來自那具有300多年歷史,家傳戶曉,位於廣州濠畔的樂器作坊金聲館。早在宋朝開始,廣州濠畔早在宋朝開始就是當時重要的商業街,因青樓林立,也吸引了樂器產銷行業齊集此地,而其中最為聲名赫赫的就是金聲館。該作坊自崇禎17年(1644)已有地方志的文字記錄,一直運作至50年代國營的聲樂器生產合作社成立。

故此廣州金聲戲院的命名,是沿用了樂器作坊金聲館的金漆招牌。

華僑與近代中國的娛樂產業

以上所提及的新寶、金聲、油麻地,以及廣州金聲戲院,都與華僑商人密切相關。其實早在清末,就有許多海外華僑(尤其是東南亞、北美僑胞)回國投資實業,包括參與電影院、戲院等文化設施的建設。最著名的包括上海大光明大戲院(1928年),曾是遠東最豪華的電影院之一,另一個就是與香港新寶戲院(金聲戲院)有所淵源的廣州金聲電影院(1934年)。

如此投資既有商業考量,也有推動現代文化的意圖。當然更多的是宗族認同與鄉土情結,希望光宗耀祖,回報家鄉。

這方面我倒是有些間接體驗。我的大舅父於40年代初只身往新加坡謀生,披荊斬棘,吃苦耐勞,後來以金銀業致富。他在70年代末就熱衷於參與家鄉建設,投入很大,包括建了一座電影院。但因種種原因,這座電影院很少營運,後來成了儲物倉庫。

我去年返鄉時這座電影院仍在,目前於南非經商的侄兒告知當年地方幹部極力慫恿舅父捐錢興建戲院,以便撈其油水。這些事情在那個特殊年代比比皆是,老華僑的赤子之心和思鄉情結,如今看來都屬於改革開放大潮中必然產生的智商稅。

我的特殊觀影經歷

説起看電影,我這個70後肯定是親身體驗過香港電影那全院滿座,人人興高采烈的黃金時代,但令我最為懷念的還是小時候在內地的觀影經歷。那時候看電影是在露天廣場,或是搭起白布,或者投射白牆,廣場上黑壓壓的都是人,看電影是每家每戶無比重要的喜慶事。

電影往往分為上下兩部分,放到一半還要等待下一半的電影膠卷從其他地方送來。放映師猶如高高在上的魔術師,手下的機器嘎嘎作響,光影交集,滿足着人們的不同想像。

我依然記得那一次播放的電影名叫《牛虻》,看過的另一部是印度電影《流浪者拉茲之歌》,如今相隔40多年,電影情節全忘,但後者的主題曲「阿巴拉古,噢……」(到處流浪)依然偶爾在我腦海中響起。

那晚夜涼如水,涼風習習,在黑漆漆的草叢中,有着無數的螢火蟲在那兒忽閃忽滅,煞是好看。

金聲了無聲

有研究者認為電影院是「關於電影的隱喻」,更有獨特的儀式感──「購票、選位、等待開場」的預備心理,如同劇場開演前的暗燈,構成「心理切換」,強化了觀影的神聖性──燈光暗下,銀幕亮起,我們共同在黑暗中進入另一世界。

如此場景正符合社會學家Ray Oldenburg對「第三空間」(非家非職場的社交場所)的定義──封閉及黑暗環境,可令觀眾暫時卸下身份,進入他人的故事,形成「暫時脫離現實」的心理狀態。

這肯定不同於在家觀影,更與如今盛行的「碎片化觀影」截然不同,如今AI科技如此發達,觀眾的耐性已然消磨,專注力早被攫取,短片或碎片化的影像才是票房王道。傳統電影院的前景如何? 眼見此起彼落的倒閉潮,電影院的確是只有前世今生,卻難有來世。在不久的將來,「在戲院看電影」也很可能會成為令新一代不解的歷史名詞。

僅以此文紀念一個漸漸逝去,也永不再來的舊時代。