承接上文:〈藝術歌曲的西洋淵源──重讀韋瀚章〉(五之一)

晚清之世,西方基督教音樂與新式軍歌隨着船堅炮利而傳入中國。有識之士提出開設「歌樂課」,以詩歌音樂的精神教育來改造國民品質,學堂樂歌於是應運而生。其推動者沈心工(1869-1947)、李叔同(1880-1942)等人都曾留學日本,接觸到明治維新以後的西式音樂教育,深信學堂樂歌可以推行文化運動。不過當時中國尚無專業音樂人才,大多數學堂樂歌都是根據歐美或日本的現成旋律填上新詞。如著名的〈送別〉,旋律來自美國奧德維(J. P. Ordway,1824-1880)的歌曲〈夢迴故里〉(Dreaming of Home and Mother),又由日本的犬童球溪(1879-1943)譯作日文版的〈旅愁〉。而李叔同再據日版所填的中文歌詞,文辭典雅而淺易,音韻和諧,意境脫去塵俗,兼以長期作為新式學堂課上的歌曲,故而廣受歡迎。

李叔同〈送別〉及其他作品的歌詞,固然具有傳統文士的情調,但用以教育學子,也未嘗不能培養其審美品味。但如沈心工編創於1902年的〈體操─兵操〉:「男兒第一志氣高,年紀不妨小,哥哥弟弟手相招,來做兵隊操,兵官拿着指揮刀,小兵放槍炮,龍旗一面飄飄,銅鼓咚咚咚咚敲。」這首上海南洋公學附小的學堂樂歌,以體育課為主旨,活潑明朗,但注重集體多於個體。換言之,〈送別〉尚可當成藝術歌曲,而〈體操─兵操〉則不然。無論如何,此後中國藝術歌曲不像西方那般以知識精英的雅集為依歸,而更注重於教育、感世之功能,不少音樂家同時創作藝術歌曲與學堂樂歌,這與中國自身的時代環境大有關聯。

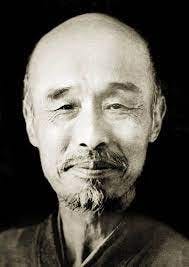

1930年代,中國藝術歌曲進入創作繁榮期,其中最有影響的作曲家當屬黃自(1904-1938)。黃自從美國學成歸來直至去世,前後不到十年。他的藝術歌曲作品雖只有數十首,卻精品甚多。究其原因,乃是他不僅對舒伯特深有研究,也能在創作時融合德奧技法與中國色彩。如其〈思鄉〉、〈春思曲〉等具有傳統文士的意趣,為白居易〈花非花〉所配的旋律則蘊藉溫婉。隨着日寇蠢蠢欲動,他還創作了反映現實的〈玫瑰三願〉、〈天倫歌〉等,呼籲抗戰救亡。與此同時,黃自也創作學堂樂歌,如〈踏雪尋梅〉是由其門人劉雪庵(1905-1985)填詞,至今不少歌唱家都視之為藝術歌曲,一如〈送別〉;〈西風的話〉由廖輔叔(1907-2002)填詞,可推為上乘的兒童文學作品。

「重讀韋瀚章」系列 五之二