蘇三監獄

來到洪洞,少不免參觀當地大槐樹鎮著名的「蘇三監獄」,這是中國僅有的一座保存至今的明代監獄。傳說,戲劇名作《玉堂春》中的主角原型蘇三,就曾囚禁於此。

因話本和戲劇而聞名的蘇三,在中國幾乎是一個家喻戶曉的人物。「蘇三離了洪洞縣,將身來到大街前。未曾開言心好慘,過往君子聽我言」──玉堂春落難逢夫的故事,就發生在山西洪洞縣。據傳說,蘇三在此供堂,含冤入監,三次受審,這個壓在生活最底層的弱女子,就在此處,發出了「左也恨來右也恨,洪洞縣裏無有好人」的呐喊 。直到民國九年(1920年),洪洞縣司法科還保存着蘇三的案卷。

現存的蘇三監獄,大門掛有「明代監獄」的匾額,院中立有蘇三的塑像。牆高獄深,外院為當年監獄的辦公場所,右邊的院落是普通監牢,由普通牢房、獄神廟、死囚洞、虎頭牢、丈八牆、蘇三井等組成。死囚牢處於後院,門頭額有虎頭牌,內有瓦房與窟洞房,蘇三就曾被關押在窟房內。

監獄外院東房,還設有展現蘇三故事的蠟像館,以「喜逢知己」、「槐鄉落難」、「屈打成招」、「起解太原」、「花好月圓」等專題,將蘇三悲歡離合的故事呈現出來。

冒着大雨,匆匆離開監獄後,獄中那股陰森可布的感覺,仍揮之不去。

廣勝三絕

隨後,我們來到洪洞縣霍山南麓的廣勝寺,此寺始建於東漢建和元年。至唐大曆四年,郭子儀奏請在舊寺故址上重建寺院,改名廣勝,意即「廣大於天,勝名於世」。元大德七年,遭地震毀壞後再重建,復經明清兩代的修葺,始成現貌。

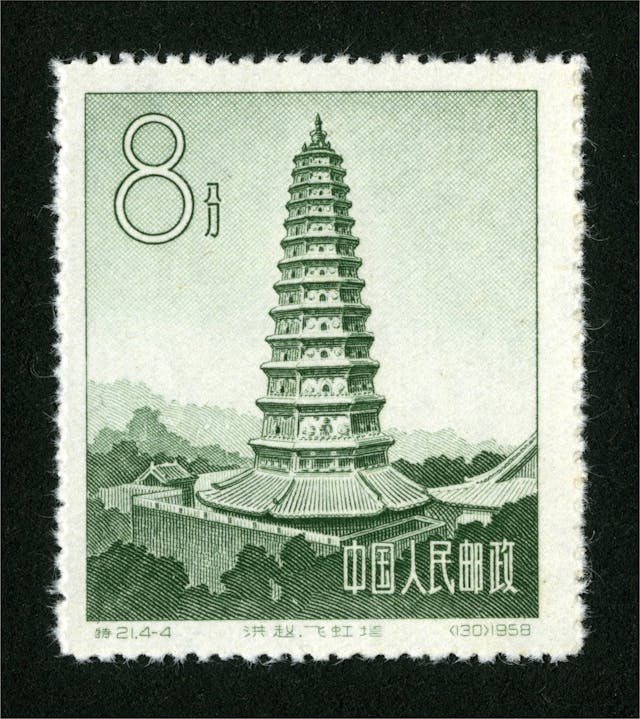

全寺主要分「上寺」、「下寺」和「水神廟」三處,其中以上寺的飛虹塔、水神廟的元代壁畫,以及《趙城金藏》,並稱為「廣勝三絕」。

我們分批乘搭電瓶車,先到霍山之巔的上寺去,穿過山門後,矗立寺中的飛虹塔,已赫然在望。據說,每當雨後天晴,塔身炫麗,璀璨奪目,遠看宛若天際長虹,因而得名。

據塔碑記載,此塔高十三層,重建於明正德年間。塔身由青磚砌成,由下而上,逐層收縮,形如錐體,各層皆有出簷,其外鑲黃、綠、藍三彩琉璃燒制,其中以一二三層最為精緻。簷下有斗拱、倚柱、佛像、菩薩、金剛、花卉、盤龍、鳥獸等各種構件和圖案,構制精巧,彩繪亮麗,至今仍色澤如新。簷角掛有金鐸風鈴,在微風吹拂下,發出柔和悅耳的梵音妙韻。

據說塔身中空,內設「之」字形梯道,可攀登而上。如此精美的琉璃塔,實為世間罕見,明代文人王翰曾作詩讚之曰:「一塔玲瓏駕碧空,滿山翠柏起秋風。雲生寶殿僧常定,咫尺須彌未許通。」

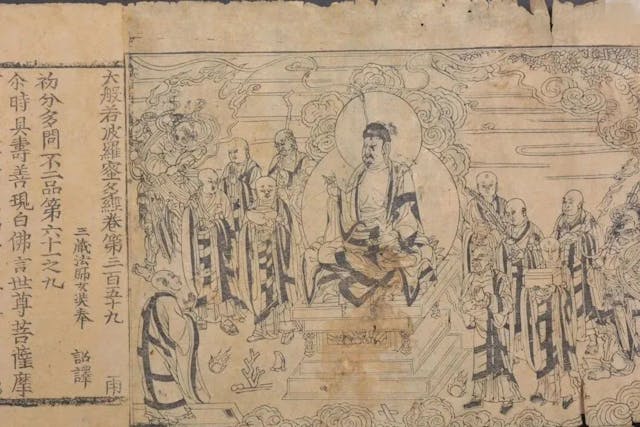

稀世孤本《趙城金藏》原存放於上寺彌陀殿,是《趙城縣廣勝寺藏金代版本大藏經》的簡稱,是金代初年,山西潞州崔員外之女崔法珍斷臂發願,募化刻印,歷時30年完成。

此乃宋代第一部木刻版大藏經《北宋開寶大藏經》的復刻本,這部藏經是唐代玄奘法師自天竺取回的梵文經卷中譯善本,因刻於金朝,其後又於1933年,首次被發現於趙城縣(今洪洞縣)洪洞廣勝寺,故被稱為《趙城金藏》。全世界保存下來的金代全藏刻書極少,《趙城金藏》現存4000餘卷,全世界只此一部,故被視為稀世瑰寶。

是日正值農曆九月十五,下山後,步進下寺,便見寺院員工,正在供應齋菜饅頭,讓一眾參觀者分嚐,齋菜濃淡有致,而饅頭亦鬆軟綿密,大家都吃得津津有味。

下寺由山門、前佛殿、大佛殿等建築組成。大佛殿建於元至大二年,殿內塑有毗盧佛、藥師佛、阿彌陀佛三世佛,以及文殊、普賢二菩薩,俱屬元作。全殿原來滿繪壁畫,可惜於1929年,寺僧勾結當地豪紳,以修葺寺院為名,被盜賣出國,現藏於美國堪薩斯威納爾遜藝術博物館,以及大都會博物館。

而僅殘存於東牆壁上部的畫面,名為《觀音菩薩善財童子五十三參》,據說畫工精湛、色彩富麗,人物栩栩如生,為建殿時作品,亦於1971年修復時,已從壁間揭下,藏於廠勝寺文物庫內,只能嘆聲緣慳一面。

水神廟位於下寺西側,僅一牆之隔,為祭祀霍泉水神明應王而建的風俗廟宇。明應王殿是水神廟的主體建築,重建於元,距今已有700多年的歷史。殿內四壁滿佈精美的元代壁畫,由當地畫師趙國祥、王彥達等繪製。殿內壁畫以祈雨、降雨、酬神為主線,內容豐富多彩,除神話故事外,還涉及園林村舍、市井街巷及各式人物,充滿濃厚的生活氣息,反映了當時社會的真實面貌。

西壁的大幅壁畫是主題畫《祈雨圖》,水神明應王端坐正中龍椅,頭戴王冠,身穿紅袍,目光炯炯,神態威嚴,階前有四位大臣,背後有華麗的儀仗,兩側有文臣武將、玉女、鬼卒等眾多人物。殿階處一名官員手捧祈雨的文卷跪於其下,祈求風調雨順、五穀豐登。整個畫面人物眾多,排列有序、布局得當,而且線條流暢、氣勢磅礴。

《捶丸圖》(又稱打球圖),則繪於西壁北側,為寺廟壁畫少見題材。兩位頭戴東坡巾、身穿米色長袍的官員,分置兩端,持棒俯身拾球,相互作攻球狀。畫面上山勢起伏,雲氣繚繞,溪流蜿蜒,林木茂盛……據推斷,古代捶丸運動與現時的高爾夫運動關係密不可分,此壁畫是研究宋元球類運動的珍貴史料。

壁畫之中,最引人入勝的,就是南壁東側的《元代戲劇圖》,畫的是唱戲酬神的場面。壁畫上端所繪的一條舞台橫額,上書「大行散樂忠都秀在此作場」,台上有11位演員正在「粉墨登場」。從演員的不同臉譜、裝扮,可分辨出每個演員的角色,即生、旦、淨、末、丑,展現了一幅完整的元代戲劇場景。

正如著名建築學家梁思成、林徽因在《晉汾古建築預查紀略》一文所說:「明應王殿的壁畫,和上下寺的梁架,都是極罕貴的遺物,都是我們所未見過的獨例。由美術史上看來,都是絕端重要的史料。」

壺口瀑布

午飯後,在滂沱大雨中,乘車直奔「壺口瀑布」去也。接近傍晚時分,才抵達山西吉縣,勝景當前,大家都懷着興奮的心情。

黃河源於青藏高原,浩浩東流,一瀉千里,令人聯想起李白的詩句「君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回!」

壺口瀑布是黃河流域的一大奇觀,位於晉陝峽谷,東距吉縣縣城28公里,西距宜川縣城40公里。黃河自青海源頭流經四川、甘肅、寧夏,在山西和陝西交界處曲折南流,流經此地時,浩瀚水面由300米寬驟然收束為50餘米,飛流直下,傾瀉在落差30多米深的石槽中,形如巨壺注水,故名「壺口」。

雨中遊「壺口」,雖然衣衫盡濕,亦可說是天公造美,眼前的奇景,着實難得一見,只見河水滔滔、洪波急湍、波濤洶湧、激湍翻騰、聲如奔雷,景象極為壯觀。站在岸邊,感受到驚濤拍岸的震撼,聆聽着滔天巨浪衝擊岩石發出轟鳴……

恍惚間,「風在吼,馬在叫,黃河在咆哮」,昂揚的旋律,也似在耳邊響起。

原刊於《新亞校友》(第34期,2024年12月),本文經作者增潤改寫而成。