承接上文:追懷陳慕華教授:從醫學到史學 三之一

在與陳慕華教授(Moira)的互動過程中,還有一樁趣事。她希望我談談自己對拔萃女生的印象,若有相關圖片更好。我在80、90年代就讀男拔萃,那時兩校之間的交流並不算多,其一是兩校每年各派六位中六生,組成牧歌隊(Madrigal),參加校際音樂比賽。我有幸在中六那年參加牧歌隊,獲得冠軍後,在女校禮堂表演並留影,兩校當年校刊關於牧歌隊的報告都使用了此照。我於是將此照分享給Moira,她十分歡喜。

然而該相片中十餘位成員,大概只有我一人擁有沖曬原版,這是另一個巧合。1990年代,相機雖然尋常,但電腦尚未普及,因此校刊的編輯工作與美勞剪貼無異。一旦付印後,這一叠排版稿會送還學校,存放在地理室的落地壁櫃。印象所及,我中六那年壁櫃堆積了20、30年校刊的排版稿。我相信每屆的編輯在工作時都很用心,但工作完畢後卻不可能自行留底──那時又沒有掃描儀。僅以照片為例:排版稿中黏貼的是沖曬原版,印製的校刊中都是黑白照,解析度也低了許多。我想這也是為什麼校方要保存排版稿的原因。但千禧年後,處事風格漸異。有次我偶爾回學校溜達,發現地理室內幾十年的排版稿散落一地。詢問之下,得知校方要將之全部處理掉。我說:「我當年也是編輯,如果你們不要,我可否至少把我那屆的排版稿留下來?」他們當然無所謂。我粗略檢核,每年的排版稿都不齊全,舛駁不堪。我那一年只找到音樂一章的幾頁,裏面恰好有牧歌隊和TTBB的照片,於是我就留了下來。正因如此,當Moira得知80、90年代兩校每年都會組織牧歌隊,但現存合影的原照大概只有我這一張,非常高興,決定用於校史。

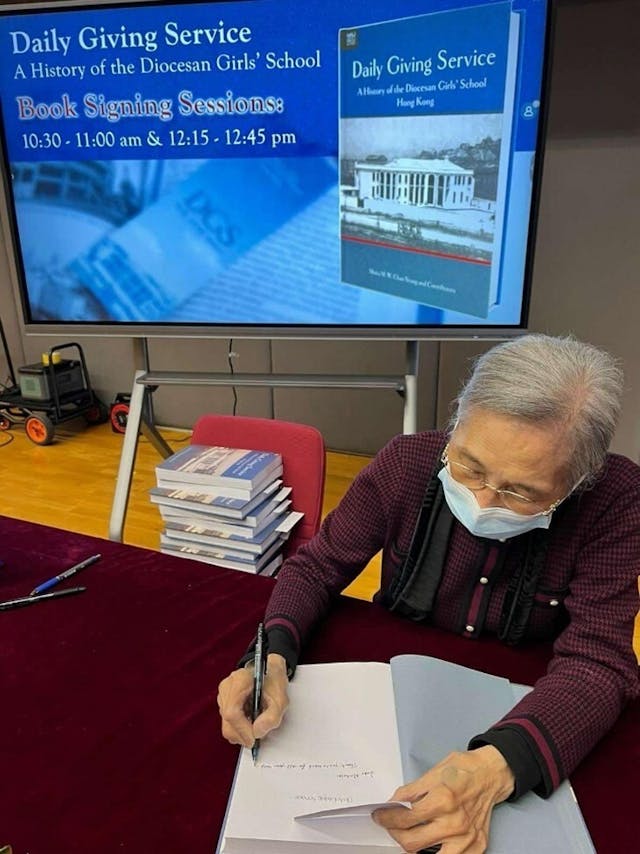

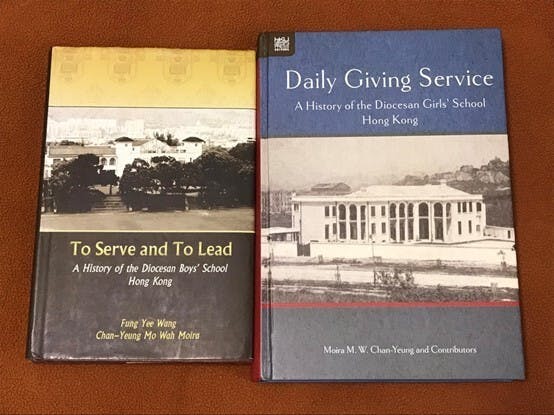

2022年,《勵志揚善》終於脫稿。5月31日,Moira夫婦返港,於六國飯店招飲,感謝馮以浤老師夫婦、黃賢師兄對校史撰寫提供協助,我也敬陪末座。席間,她對我說這次回來是為了收拾薄扶林居所,從此要長住溫哥華養老。有趣的是直到此時,我才得以把半年前出版的《女仔館興衰》當面奉贈一冊給她。我恭喜Moira後說道:「從此以後,兩校的歷史敘事終於歷史性地最為接近了!」大家聞言,相對一笑。入秋後,我前往浙江大學展開一學期的研修假期,直到12月初回港。當月20日,好友楊博士回女拔萃參加Mini Bazaar,意外發現Moira正在舉行校史簽書會,於是請她為我簽了一冊。Moira還詢及我研修假期結束沒有。感念之下,我寫了一聯以誌謝意:

涇渭合分,猶向筆端知冷暖;

玫瑰開落,且從歲暮感陰陽。

我想Moira這次回港必然是校慶安排,只怕應接不暇,因此僅以電郵表達聖誕與新年問候。Moira很快回函,謂這次雖然不能見面,卻讀到了《拔萃山人誌》第一卷,表示祝賀。與此同時,《皇家亞洲學會(香港分會)會刊》約我為《役己道人》、《勵志揚善》二書合寫一篇書評。為表對Moira的敬意,我慨然應允,並獲得楊博士同意,合作撰稿(後刊登於第63卷〔2023〕)。

2023年4月,接獲Moira來函,說自己在白內障手術後,閱讀紙本書逐漸變得困難,如果我能把《女仔館興衰》的電子檔傳給她一覽,最好不過。當她閱畢電子檔後,讚許、鼓勵有加,又說知道我正在撰寫另一本關於二戰犧牲之拔萃校友的著作《出於其類》,十分期待。此外,她還提到由於自己年邁、無法遠行,因此要就此停筆了。讀到這裏,我心中不禁一酸,十分盼望能為Moira安排一次訪談,好好盤點她對香港歷史研究的貢獻。可嘆的是當年8月開始,我就在系上身兼數職,連論文都無法撰寫,遑論其他。

2024年3月初,Moira透過雲端連結分享其新著《余氏家族:百年醫學傳承》電子排版檔,請黃賢師兄和我幫忙過目。由於正值系務繁雜,未能即時回覆,直到一兩周後才嘗試點擊下載,卻發現連結已經失效──大概Moira等不及我的回覆,已將校稿交回出版社了。當時心中頗為內疚,希望稍後再行致歉。孰不知教研事務排山倒海,自夏徂秋,未曾稍息。9月7日,忽然收到Moira的訃聞,不禁大吃一驚,於是致電馮以浤老師。馮老師說,原來她兩三年前已罹患重症,由於加拿大法律允許安樂死,因而決定選擇在9月6日告別人世。身為醫學名家,Moira面對人生大限竟能如此豁達。姑勿論她生命最後幾年中那些依然豐碩的成果,即使她發給我的一百多封電郵,或短或長,都是她病軀時好時壞之際,一鍵一字母敲出來的。如今重讀這些電郵,Moira的音容笑貌如在眼前,令我不忍、不捨。至於訪談錄終成虛話、《余氏家族》的校對任務不克完成、以及《出於其類》尚未脫稿……都讓我滿懷愧恧。但我想,現在的她已經回到天國,笑容豁達依然;映襯之下,我心中的不忍、不捨與愧恧,應該不值一哂吧!謹謅七律一首以弔云:

楓林玉露嘆凋傷。消得紅爐第幾香。

賓日經天分皂白,戰龍在野恨玄黃。

悲心早把金針度,逸史重教鐵筆詳。

故夢美陂猶記否,玫瑰花雨更盈牆。

追懷陳慕華教授 三之三

原刊於橙新聞,本社獲作者授權轉載。