在美國兩百多年歷史的絕大部分時間內,各種形式的「孤立主義」(Isolationism)是美國外交政策的指導原則。「孤立主義」信徒認為美國應該盡量避免捲入其他國家的衝突之中,也不應該與其他國家有牽扯或糾葛(Entanglements),否則美國會捲入有損美國利益的戰爭之中,而其所秉持的自由民主制度和價值觀會被玷污或破壞。

就算是那些認同「美國例外主義」(American exceptionalism)(即認為美國是一個獨一無二和肩負改變世界歷史使命的國家)的人都認為美國應該奉行「孤立主義」,但美國卻依然可以通過自己身體力行而做世人的表率,讓美國的價值觀和制度擴散到全世界。然而,即使在「孤立主義」下,西半球卻必須是美國的勢力範圍,不容許其他國家染指,而「門羅主義」(Monroe Doctrine)則是這個立場的公開明確宣示。

二次大戰後,美國的外交政策長期由一大批信奉所謂「自由國際主義」(Liberal internationalism)的外交政策精英所主導。「自由國際主義」的目標是要建構一個體現美國的自由民主和自由貿易的價值觀的國際秩序,而美國則在這個國際秩序中樹立美國的全球霸權。所以,這個美國主導的全球霸權又往往被美國人美其名為「自由霸權」(Liberal hegemony)。他們篤信只有在美國的「自由霸權」下,世界和平、個人自由、民主發展和美國自身的安全才能獲得堅實的保障。這些外交政策精英長期盤踞在美國政府、美國國會、民主和共和兩黨、大學、智庫、媒體、宗教界和眾多非政府組織之內。他們形成了一個巨大的政治和利益群體。不少人特別是政客、專家和學者因為美國的外交事務愈來愈繁多和複雜而得到事業發展的機會、社會地位的提升和豐厚的物質回報。可以說,不少美國精英的切身利益與美國廣泛和深度介入國際事務和介入別國內政息息相關。

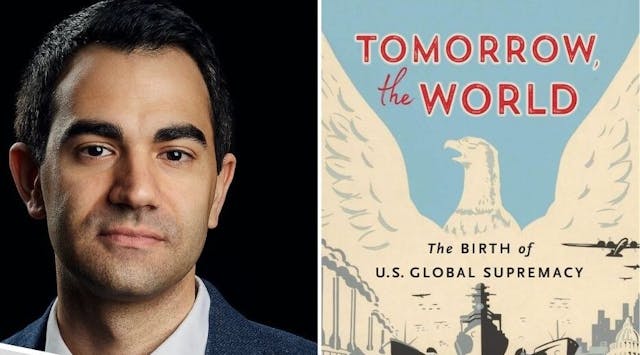

對於這些外交政策精英的崛起,美國學者史蒂芬.沃特海姆(Stephen Wertheim)在他的《明日世界:美國全球霸權的誕生(2020)》(Tomorrow, the World:The Birth of U.S. Global Supremacy(2020))一書中有生動敘述。他指出,在歷史的大部分時間裏,美國都避免作出會使其陷入歐洲式強權政治的政治和軍事承諾。在二次大戰開始後,美國卻突然為自己構想出一個新的角色(即是一個主宰世界的武裝超級大國)。這個轉變在珍珠港事件發生前的幾個月發生。隨着納粹征服法國,美國新外交政策的設計者開始相信美國應該永遠在國際事務中佔據主導地位。「直到1940年,組成美國外交政策階層的一小群官員和專家要麼希望英國在全球事務中繼續佔據主導地位,要麼希望沒有任何一個國家佔據主導地位。然而,戰爭一掃而光了他們的假設,使他們得出這樣一個結論:美國應該將其法律和秩序擴展到全球,並用槍桿子支撐它。」他們認為,現在和將來,美國都必須以武力維持秩序,否則就會在另一個強國主導的世界中受苦。甚至在珍珠港事件之前,美國官員和知識分子就不僅計劃參戰,而且還計劃在戰爭結束後很長一段時間內實現全球霸權。他們堅信,國際主義需要武裝統治,其他一切都意味着奉行不可取的「孤立主義」。所以,只有美國願意在全球範圍內使用武力的情況下,和平互動才有可能實現。美國必須在全世界取得「首要地位」(primacy)。為了防止國際領域陷入混亂或專制,一個仁慈的霸權國家必須扮演世界的秩序維護者,而美國則是唯一適合擔任這一角色的實體。

儘管「首要地位」在本質上只是一種觀念,但它對美國的全球政策卻有着具體的影響。首先,它指示美國獲得並維持優於任何其他國家或未來國家聯盟的軍事力量。其次,一個只保護美國的全副武裝的美國堡壘是不夠的。「首要地位」要求美國在對全球力量平衡至關重要的地區駐紮軍隊,或至少承諾在發生襲擊時確保這些地區的安全。第三,「首要地位」意味着美國願意經常使用武力來達到目的,當然最好是規模較小的武力。

「自由霸權」的徹底失敗

由於美國仍有不少人認同「孤立主義」,美國的外交政策精英所以必須以威逼利誘的手段爭取他們對「自由國際主義」和「自由霸權」的支持,起碼不反對。美國哈佛大學政治學教授史蒂芬.M.沃爾特(Stephen M. Walt)在其《善意的地獄:美國的外交政策精英與美國首要地位的衰落(2018)》(The Hell of Good Intentions:America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy(2018))的書中指出,考慮到美國優越的地緣政治位置和得天獨厚的歷史,說服美國人追求自由霸權確實很困難。為了實現這一目標,自由霸權的倡導者必須讓公眾相信自由霸權是必要的、可以承受的、並且在道德上是可取的。首先,倡導者誇大美國面對的威脅,讓美國人相信世界是一個危險的地方,而他們的安全則取決於美國積極介入國際事務。其次,倡導者刻意誇大自由霸權的好處,認為這是化解潛在危險、促進繁榮、傳播珍貴政治價值的最佳方法。最後,他們試圖隱瞞其雄心勃勃的外交政策的成本,以讓美國人相信,即使該政策的成功率很低,但也是一筆對美國划算的交易。

在整個冷戰時期,為了建構和擴大美國在世界的「自由霸權」,美國肆意甚至缺德地以各種手段插手和干預別國的內政,包括干擾其他國家的選舉、確保支持美國的反共勢力能夠贏得選舉,收買親美政客、媒體、意見領袖、民間組織和軍人,大力宣傳西方價值觀和反共思想,推翻別國的政權,有些時候甚至侵略別國並實施直接管治。

克里斯托弗.凱利(Christopher Kelly)和斯圖爾特.萊科克(Stuart Laycock)的書《美國入侵:我們如何入侵或軍事介入地球上幾乎所有國家》(America Invades:How We've Invaded or been Militarily Involved with almost Every Country on Earth(2014))中將「美國入侵」定義為「美國軍隊對一個國家發動的武裝攻擊或干預。」在這個定義下,世界上絕大部分國家都曾經被美國侵略過,而其中不少侵略發生在冷戰時和冷戰後。

波士頓學院政治學副教授林賽.A.奧羅克(Lindsey A. O'Rourke)在其《隱藏的政權更迭:美國的秘密冷戰》[Covert Regime Change:America's Secret Cold War(2018)]一書中系統地匯集和整理了冷戰期間所有美國策動的政權更迭行動的原始數據,表明冷戰期間美國嘗試隱蔽政權更迭的數量是公開政權更迭的十倍。秘密政權更迭包括暗殺外國領導人、發動政變、操縱外國選舉或秘密協助異見團體推翻外國政府。她指出:冷戰期間憑藉美國支持的秘密政權更迭行動而上台的政府中,約有一半後來因為暗殺、戰爭、革命或政變而被暴力推翻。研究結果描繪了一幅嚴峻的畫面:秘密政權更迭行動所針對的國家似乎不太可能實現民主,而且更有可能經歷內戰、對美國不利的政權更迭或侵犯人權。

美國插手別國的選舉更是家常便飯。耶魯大學達文波特學院副研究員大衛希默(David Shimer)在其所撰寫的《舞弊:美國、俄羅斯和一百年的秘密選舉干預》[Rigged:America, Russia, and One Hundred Years of Covert Electoral Interference(2020)]一書中揭露,美國的秘密行動最初使用有限,後來卻成為美國外交政策的核心。光是1953年,中央情報局就在48個國家執行了數百個秘密行動項目。選舉活動是這個活動網絡的核心。他指出,幾十年來,美國在國外的核心目標一直是遏制共產黨。為了實現這一目標,中央情報局干預了世界各地的選舉。時至今天,美國干預別國選舉的目標,從遏制共產主義轉向擴大民主,而美國國務院、美國國際開發署(USAID)和美國國家民主基金會(NED,一個幾乎完全由美國政府資助的私人非營利組織)在其中扮演了積極的角色。冷戰後,選舉干預的重點不再是要擊敗左翼候選人,而是公開、有規範地幫助那些親西方的「民主」候選人。這些行動主要由兩個美國資助的非政府組織進行:國際共和研究所(IRI)和國家民主研究所(NDI)。他們為別國的政黨提供培訓課程,內容包括競選策略、資訊開發、志願者招募、籌款和拉票活動等。

冷戰結束後,世界進入了一段短暫的以美國為單獨霸主的「單極時刻」(Unipolar Moment)。在這個時刻中,美國誆稱蘇聯的解體和東歐的「變天」是美國對蘇聯的「遏制」(containment)戰略的偉大勝利。在志得意滿和躊躇滿志的思想心態下,美國外交政策精英篤信人類歷史發展已經結束(end of history),美國代表的資本主義和自由民主制度乃是所有國家的唯一選擇和歸宿。為了推進乃至加快歷史結束的進程,美國更加強調自己是一個「不可或缺的國家」(「indispensable nation」),並賦予自己一個在全球輸出西方民主的使命,讓愈來愈多的國家都實施西方式民主,而武力侵略、「顏色革命」、政權更迭、意識形態滲透、經濟和外交脅迫等都是合理和正義的手段,因為其最終目的都是為了推進那些國家乃至全世界的進步。

這種有着濃厚「勝利主義」(triumphalism)和白種人優越感特徵的思想在那些被稱為「新保守主義分子」(Neo-Conservatives)的主張中尤為突出。「新保守主義分子」可謂是「自由國際主義」的極端信徒。為了在全球確立美國的「自由霸權」,「新保守主義分子」鼓吹用軍事、金融、經濟、政治和思想手段壓制所有美國的對手,並以同樣手段把其他國家改造為民主國家。他們聲稱美國對伊拉克發動第二次戰爭的主要目標之一是要對伊拉克進行民主「改造」,並相信伊拉克作為西方民主的典範能夠促進其他阿拉伯國家的民主改革。

為各國帶來痛苦和災難

然而,儘管信奉自由國際主義的外交政策精英二次大戰後在美國外交政策上能夠翻雲覆雨,但其所主張的外交政策整體而言卻是相當失敗的。這些政策除了為不少國家帶來痛苦和災難外,也嚴重損耗了美國的國力、國際聲譽以及西方所宣揚的制度和文化。更為重要的,美國沒有因為推行「自由國際主義」而讓自己更安全和繁榮。過去二十年左右,特別是美國在阿富汗和伊拉克的失敗,愈來愈多的美國人對美國的外交政策不滿,要求美國減少插手外國事務的聲音不絕於耳。不少美國老百姓和政治精英對「自由國際主義」和美國的外交政策精英愈趨不滿,也成為了那些精英日後失勢的主要因素。

沃特(Walt)痛心地認為,由於美國外交政策精英長時間主導的外交政策的失敗,後冷戰時代開始時的樂觀希望在2016年破滅了。美國的長期對手變得更加強大和自信:美國的傳統盟友變得更羸弱且更加分裂;美國重塑地區政治、傳播自由價值、促進和平、加強全球機構的雄心勃勃的嘗試大多都失敗了。美國將安全承諾擴大到更遠的地方並沒有讓歐洲、亞洲或中東變得更加和平,在某些情況下甚至引發了本來不會發生的戰爭。美國領導人非但沒有鼓勵地區大國解決分歧,制定不需要美國積極指導的安全安排,反而建立了一種脆弱的世界秩序。如果美國停止承擔它曾經熱切接受的全球負擔,這種秩序就會迅速土崩瓦解。沃特不留情面地說,「當今的外交政策精英不再是一群受到消息靈通的公眾所約束、因而要被迫確定優先事項和承擔責任的紀律嚴明的專業人士,而是一群功能失調的特權內部人士,他們往往蔑視其他觀點,而在職業和個人層面都難以承擔他們所推行的政策所帶來的後果。」

另一位美國學者、芝加哥大學政治學教授約翰.米爾斯海默(John J. Mearsheimer)在其《大妄想:自由主義夢想與國際現實》(The Great Delusion:Liberal Dreams and International Realities(2018))的書中對美國外交政策精英進行了尖銳和無情的撻伐。他預言美國的「自由霸權」必會以失敗告終。他斷言,按照美國形象重塑世界的政策應該以保護人權、促進和平、讓世界安全地實現民主為鵠的。但事實卻顯然並非如此。相反,美國已經成為一個高度軍事化的國家,它進行的戰爭破壞和平、損害人權、威脅國內自由價值。從一開始,自由主義霸權就注定要失敗,事實也確實如此。這項策略必然導致美國制定與(其他國家)的民族主義和現實主義相悖的政策,而這些政策最終對國際政治的影響遠大於美國的自由主義。自由主義霸權雖然不會實現其目標,但它的失敗卻必然會帶來巨大的代價。美國很可能最終陷入無休止的戰爭,這將會加劇而不是減少國際政治中的衝突程度,從而加劇核擴散和恐怖主義問題。此外,美國的軍事行為幾乎肯定會最終威脅到自己的自由價值。國外的自由主義導致國內的不自由主義(illiberalism)。最後,即使美國實現了它的一些目標(傳播民主、促進經濟交流、建立國際機構),它也不會為世界帶來和平。

近20年來,美國國內對美國的外交政策和外交政策精英的不滿不斷上升,與特朗普於2016年當選美國總統有莫大關係。特朗普主張的外交政策帶有濃厚的孤立主義和單邊主義色彩。在「美國優先」和「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)的口號下,特朗普力圖從國際事務和別國內政抽身而出。特朗普對「自由國際主義」嗤之以鼻,更鄙視那些長期以來掌控美國外交事務的外交政策精英。雖然特朗普在其首屆任期內的外交政策未竟全功,但其繼任人拜登總統卻儘管強調口頭上擁抱多邊主義,但實際行動上則仍然表現出以「美國優先」為圭臬。2025年特朗普再次成為美國總統後便急不及待和疾風驟雨地推行他的單邊主義外交方針,務求在最短時間內重塑美國二次大戰後的外交政策和國際秩序。

轉變策略矛頭對準中國

其實,鼓吹「自由國際主義」和銳意建立「自由霸權」的美國外交政策精英在過去十年在美國政治的影響力明顯地正在不斷下滑,今後他們將難逃失勢的命運。這個結果主要不是因為特朗普不信任和不重用他們而造成,而是因為整個美國社會已經失去了對國際事務參與的積極性、孤立主義亦重新抬頭。然而,「百足之蟲,死而不僵」。部分美國的「自由國際主義」的信徒仍然會努力找尋生存和發展之道。今天,為了挽回頹勢,這些人蓄意不斷轉化為激進的對華鷹派,不負責任地把中國描繪成美國的致命的國家安全和霸權的威脅,大力鼓吹對中國進行更猛烈和無底線的遏制和圍堵,甚至不惜訴諸武力來解除「中國威脅」,務求拖慢美國走向孤立主義的步伐。為了扳倒中國,美國可以無所不用其極,從而那個所謂「以規則為基礎的國際秩序」(rules-based international order)對他們也變得毫無意義。毫無疑問,這些「蛻變了」的「自由國際主義」分子已經成為了惡化與毒化中美關係的灰暗與負面政治力量了。

原刊於《紫荊》雜誌,本社獲作者授權轉載。