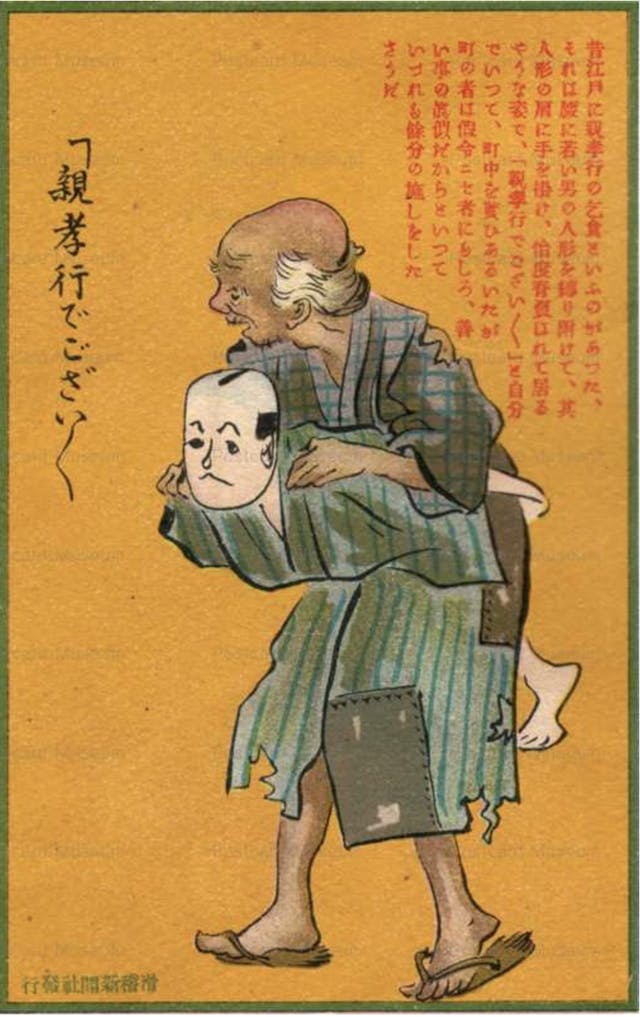

最近我和朋友聚會,大談老後生活的問題。朋友提到澳洲的養老福利和制度相當不錯,這讓我不禁思考起日本「親孝行」的家庭理念,指的是兒女孝敬父母,與中文的「孝順」有類似的意思。

入住監獄 成養老新選擇

由於日本是超高齡社會,幾年前已經開始有一些探討老人問題的電視節目,最近又因美國有線電視新聞網絡(CNN) 對這個社會現象的深入報道,使這個話題再次受到關注。節目中提到,愈來愈多的日本老人寧願進監獄,甚至願意花錢住,這聽起來似乎非常不可思議,但背後卻反映了許多社會問題。

在日本,隨着人口老化加劇,孤獨感和貧窮問題成為許多老年人的困擾。許多人在退休後缺乏社交活動和面臨經濟壓力。相較於在家中孤獨地生活,入住監獄成為了一種新選擇。這不僅能提供穩定的食宿,還能與其他人互動,減少孤獨感。此外,監獄內的醫療照護制度也相對完善,對於需要醫療關懷的高齡囚犯來說,這是一個重要的考量因素。

更符合大和民族的行孝

有人會問,這些老人沒有家人嗎?所謂「百行以孝為先」,孝向來是中國人特別注重的品德,也是家庭中的核心道德。其實,這價值觀也一直影響着日本人。聖德太子時代,儒教經典《孝經》便開始傳入。據說,在奈良時代,孝謙天皇曾下詔令要求每家必須擁有一部《孝經》。隨後,平安時代淳和天皇時期,皇太子也是從《孝經》開始學習讀寫。

進入鎌倉時代和江戶時代,將軍的幼君與各藩的大名幼君,讀書起點也分別變成了《孝經》。這一傳統起初源自宮中,但不久後也傳播到了平民百姓中。到了明治時代,《孝經》更是廣為人知,獲得廣泛閱讀。因此可見,孝道在日本一直受到高度重視。然而,近年來有研究指出,這一觀念在戰後因美國的佔領政策而有所改變,進而發展出一套更符合日本民族的行孝方式。

雖然日本和中國的孝道,都強調對父母和長輩的尊敬與感恩,但在文化背景、表現方式和社會意義上存在一些不同之處。孝道在日本文化中受到佛教和儒教的影響,強調對父母的感謝和對家庭的責任,同時也重視個人的獨立性和自我實現。然而,中國的孝道主要源自儒家思想,強調道德義務,對家庭和社會的穩定有重要影響,並且往往與家族的榮譽和傳承密切相關。

孝道在日本的表現形式較為靈活,除了傳統的贈禮和尊敬外,日常生活中的小細節(如常常說謝謝)也被視為孝道的體現。相較之下,在中國,孝道通常有更明確的儀式和行為,例如在特定節日進行祭祖、家庭聚會等,並且對照顧年老父母的責任感較強。隨着現代化發展,日本逐漸強調個人主義,孝道的觀念也被重新詮釋,年輕一代對傳統的遵循減弱。儘管現代化影響着傳統價值觀,但孝道仍然是中國社會中一個重要的道德基石,家庭倫理在許多方面仍舊扮演着重要角色。

不給別人增添麻煩的觀念

回到本文開首的問題,這些日本老人真沒有家人照顧嗎?為何他們情願住進監獄?這是否因為年輕一代不再實踐「親孝行」?筆者認為,這一現象不僅可以解讀為跟日本經濟不景氣有關,也與年輕一代身不由己的現狀有着密切的聯繫。然而,這一切更深層次的原因,則與日本傳統價值觀息息相關。

日語中經常出現的短語「他人に迷惑をかけない」,直譯為「不給別人增添麻煩」,深刻體現了日本社會中一種根深蒂固的道德觀念:人際關係強調相互尊重與顧及別人,受人恩惠的回報更被視為一種義務。岡山大學的本村昌文教授曾舉辦一場研討會,深入探討了日本人為何不願意為家人或孩子帶來任何麻煩,寧願自行承擔一切的現象。許多老人選擇住進監獄,並非因為他們沒有家人,而是不希望成為家人的負擔。長期以來「自我犧牲」的觀念使得他們寧願選擇孤獨的生活,也不願意向家人尋求幫助,監獄成為一種相對安全且有社交互動的環境。

這些現象提醒我們,在探討孝道與家庭倫理的同時,也必須關注到現代社會的變遷,如何影響人們的生活選擇。面對超高齡化社會的挑戰,何以為孝?如何盡孝?如何在傳統家庭倫理、孝道美德與現代生活之間找到平衡,相信將是值得深入研究的一個重要課題。