古今學者,研析《論語》名義,有以「論」為議論、商議、討論者,如梁朝皇侃《論語義疏.叙》說:「捨音依字為論者,言此書出自門徒,必先詳論,人人僉允,然後乃記,記必已論,故曰『論』也。」錢穆先生《論語新解》,所言與皇侃大略相同,錢先生說:「論者,討論編次義。經七十子後學之討論編次,集為此書,故稱《論語》。」

2008年出版之《論語彙校集釋》,於其〈前言〉中,即採取上引皇侃及錢穆先生之說。撰者黃懷信先生先引班固《漢書.藝文志》之言曰:「《論語》者,孔子應答弟子、時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也。當時弟子各有所記。夫子既卒,門人相與輯而論纂,故謂之《論語》。」然後又說:「《說文》云:『論,議也。』議,即商議、討論。今人商議一件事情,也往往說議一議。可見『論』本身是一動詞。商議、討論,顯然非一人之事,而且商議、討論的目的,無非是為了有所定論。所以,以本義,『論』就是大家共同商議論定。那麼,班固所謂『論纂』,就是通過大家共同商議論定而纂集。如此解釋『論』字,『夫子既卒,門人相與輯而論纂,故謂之《論語》』,及『緝而論之,謂之《論語》』之說,無論從文義還是從事理上講,無疑都是合理的,而且與《論語》實際也相符合。」

黃氏所釋,似未得班固「論纂」之意。「論纂」之意,當為編次、匯集,而非「通過大家共同商議論定而纂集」。「論」字在《史記》、《漢書》中,經常作「編次」解,如《漢書.司馬遷傳.贊》說:「及孔子因魯史記而作《春秋》,而左丘明論輯其本事,以為之傳。」「論輯」就是編次、纂集,相當於《漢書.藝文志》之「輯而論纂」。這裏說左丘明編次、纂集與《春秋》相關之歷史事件,寫成《左傳》,與「通過大家共同商議論定而纂集」無關。

此外,司馬遷《史記.十二諸侯年表》說:「……是以孔子明王道,干七十餘君,莫能用,故西觀周室,論史記舊聞,興於魯而次《春秋》,上記隱,下至哀之獲麟,約其文辭,去其煩重,以制義法。王道備,人事浹。七十子之徒,口受其傳指,為有所刺譏褒諱挹損之文辭,不可以書見也。魯君子左丘明,懼弟子人人異端,各安其意,失其真,故因孔子史記,具論其語,成《左氏春秋》。」「論史記舊聞」,就是編次史書中的舊聞,而非議論史書中的舊聞;「因孔子史記,具論其語,成《左氏春秋》」,是說左丘明根據孔子所修史書(即《春秋》),收錄、編次其中所說的,寫成《左氏春秋》。「具論」的「論」,也與商議無關。

「論纂」、「論輯」、「具論」的「論」,都是借為「侖」。《說文》:「侖,思也。从亼从冊。」「从亼从冊」,段玉裁《說文解字注》改為「从亼」,並云:「聚集簡冊,必依其次弟(次第),求其文理。」「聚集簡冊」,即編次義。

《論語》之「論」,用的也是編次義。因此,章炳麟說《論語》之「論」「古但作侖」,章氏說:「論者,古但作侖,比竹成冊,各就次第,是之謂侖。……《論語》為師弟問荅,乃亦畧記舊聞,散為各條,編次成帙,斯曰『侖語』。」可見《論語》之「論」,是借為「侖」,其音亦當同「侖」。「侖」字《廣韻》「力迍切」,讀平聲。《論語》之「論」,普通話讀 lun2,正與「力迍切」一音相應。廣州話《論語》之「論」讀作「議論」之「論」,似不合《漢書.藝文志》所言《論語》命名之本意,不過,既已約定俗成,也就無可如何了。

原刊於《明報月刊》,作者授權發表。

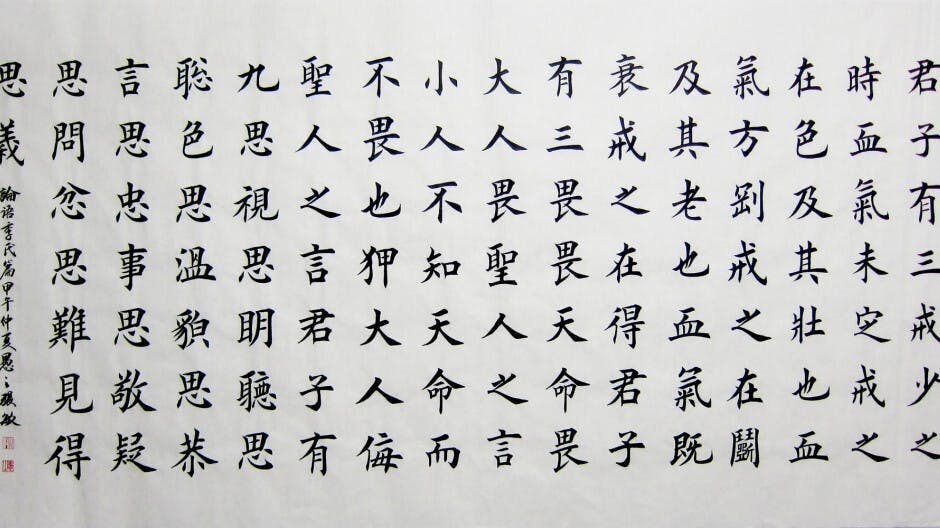

(封面圖片:網上圖片)