編按:《英氣:阿咩正傳》一書描繪了一段另類的香港現代史。當中的主角阿咩,即筆名石中英的楊向杰在最近的視頻節目《流金歲月》中邀請不同嘉賓對談,藉此還原當年一些不為人知的歷史情況,當中包括貝鈞奇先生,談談一段關於1967年的舊事,本社重新發布石中英2017年撰寫的文章,回顧他投入研究六七事件史料的過程。

近年香港人愛集體回憶,可是對1967年卻似有意失憶。

而我,儘管因捲入六七事件(編按:或稱六七暴動)而成了一名YP(Young Prisoner,青少年囚犯),但生活的忙碌亦漸漸把這一段記憶推到了心底一個隱蔽的角落。是什麼因緣令我這個黥面了數十載的老YP要再次回首那曾不太願說起的過去,甚至出資贊助和推動各種有關香港1967年歷史、文學和文化活動呢?那得從那年的一場聚會說起:

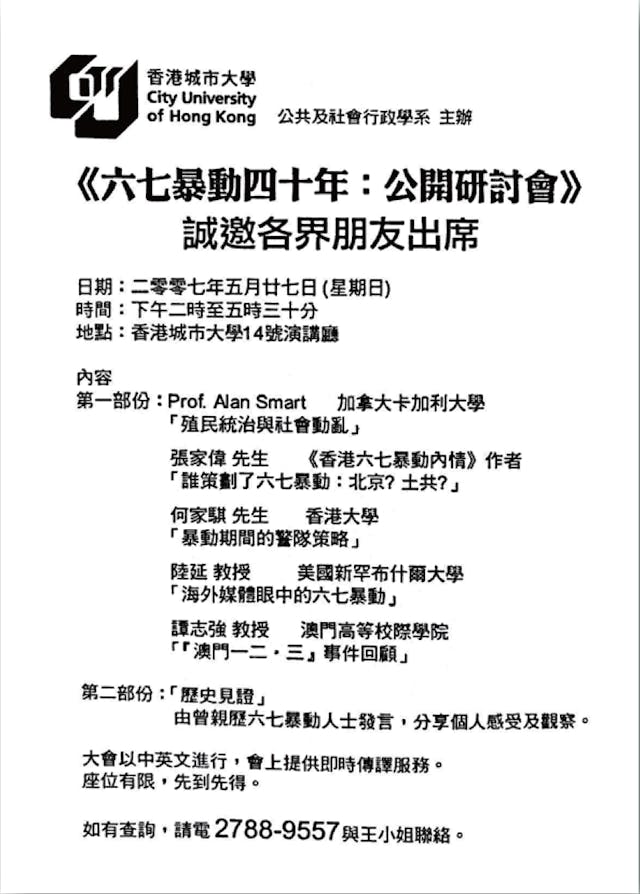

2007年,亦即六七事件40周年,一群昔日的YP舉辦聚舊活動。在猶疑是否出席聚會的過程中,已在工商百業打滾了20多年的我,那埋藏已久的記憶被再次勾起。雖然自大家陸續重投社會後,彼此長年在社會不同的崗位為口奔馳,已多年不見了,但仍情如戰友。回首過往、談起往事,才一致痛惜1967年那對香港歷史這麼重要的一頁,社會上竟絕少有人重提。不久,我亦隨YP老友參加了城市大學、由葉健民教授主持的六七暴動40周年公開研討會。其後,我更接受了《明報》的訪問,黥面40年後,又再拾回了那YP的身份。

更令我大為驚訝的是,沒想到在40年後的2007年,關於六七事件的書我只能找到三本半:張家偉撰寫的《香港六七暴動內情》、《經濟日報》記者梁家權等著的《六七暴動秘辛》、葉健民和Robert Bickers合著的May Days in Hong Kong、周奕著的《香港左派鬥爭史》的後半部分。況且,若由文學史的角度來看,國內文革之後衍生出許多「傷痕文學」,但香港的六七竟然沒有。上述那三本半是歷史或政治書,而不是文學。至於電影,竟然仍是空白,那年銀都曾有一電影《老港正傳》(原名其實是「老左正傳」),想講六七卻欲言又止。於是,已因從商而薄有積蓄、準備退休的我,便萌生起要在民間搞「六七文學」和六七事件研究,希冀啟發社會反思和彌合傷痕,以回饋生我育我的香港。

為了達成這個的使命,經過了約兩年的思考和醞釀,年屆花甲的我與多位同樣矢志於此的伙伴,在2010年成立了石中英工作坊,專門負責牽頭或協助推動各種有關六七事件的學術文化活動。我們並沒有打算扮演上帝,而甘願當天使,故準備與不同的人合作,玉成其事。至今不經不覺已有十年了,多年來着實要感謝各界人士的支持和合作,才使今天討論六七事件的書籍和文學已日漸豐富,這讓我和我的同伴相信:多年的努力是沒有白費的。

其實,當初我首先想搞的是「六七電影」。但在與多位電影人磋商後,不約而同地浮現出同一個難題:有關六七事件的資料太少了。「無米之炊,巧婦難為」,斷不能閉門造車呀!而且,公眾對這個題材陌生,又如何能引起共鳴?得為這些空中樓閣打好堅實的地基,這也促成我決心先搞一些有關六七事件的紀實和文學書籍,以及製作有關的紀錄片。尤其搶救瀕臨湮沒的歷史。

2010 年,石中英工作坊以配對的方式率先參與六七動力研究社捐助中文大學進行六七研究及口述歷史的兩個項目。其中100萬捐助中大亞太研究所,從國際和本港背景進行六七研究。另外100萬,則捐給中大的歷史系,做30個YP的口述歷史。有關口述歷史的文字及錄音檔案現已製作完成,並將存檔在中大圖書館的館藏資料中。2012年,石中英工作坊協助中文大學亞太研究所舉辦公開的六七事件45周年研討會,除了推薦和協助邀請嘉賓外,也催生了由沈旭暉教授主編的《1967:國際視野的反思》(天地圖書有限公司,2015年出版),為六七文化的研究和開展,打下了珍貴而堅實的基礎。

為迎接六七事件45 周年的來臨,我們也先後籌劃出版了三本有關六七事件的書籍:以事為本的《傷城記》、以人為本的《火樹飛花》和從一個小孩角度看六七事件的繪本《五月無家》。時為2011年10月。有了出版計劃,首先得尋找合作的出版公司,可惜四處碰壁,沒有人敢冒這個風險。無奈之下,我們決定自力更生,於2012年春成立了火石文化有限公司,搞我們自己的出版工作。

《傷城記》是與香港研究六七事件的先行者、資深傳媒人張家偉合作。我看過他的第一本關於六七事件的著作《香港六七暴動內情》,覺得他研究的態度認真,資料扎實,立場也中肯。但該書採訪的主要是當年的頭臉人物。他主動聯絡眾YP,也是希望由他撰寫的新著,要以採訪當年參與事件的小人物為主,並以重大事件為脈絡,把當年紛繁的史料作簡明的區分介紹。其後張家偉聯同擔任責任編輯的中大歷史系碩士、石中英工作坊主席張偉成以及YP「蛇頭」,共同擬定了六七事件的十件大事,以及要採訪的人物。

接下來的採訪工作也碰到不少困難。例如香島中學53名師生放學集體被捕一案,53人中只有一位曾宇雄願意接受訪問,其他女生不是聯絡不上就是拒絕受訪。其主因是有位女YP過去接受其他傳媒訪問時,曾有過被鄙視的經歷。我也認識她們中的部分人,但已經沒見40年了,也正好趁機相約茶聚。在聚舊的同時,我誠懇地勸解和說服她們。皇天不負有心人,經過三個多小時的努力,終於成功爭取到她們肯用化名接受張家偉採訪。最後,在我們與張家偉的共同努力下,終於有40多位當年的六七囚徒、參與者願意接受採訪,讓更多讀者能透過他們了解那個年代。

在眾多我曾幫忙聯絡過的受訪者中,我最難忘的是伍美蓮。當年她代姐姐到工會替班時,受工會書記之託去「叫某工友回工會開飯」,某工友原來在準備放置炸彈,結果連累她一同被捕,判監四年。伍美蓮在準備接受張家偉訪問時,在場的另一名YP陳炳基聽到她簡述自己的經歷後,立即致電召來一位姓陳的男子,那男子一見到伍美蓮,即向她鞠躬致歉,原來他正是當年的那位「某工友」。他說與伍美蓮之前並不認識,卻連累她身陷牢獄,他自己也被判監八年,出獄後一直想找到伍美蓮向她致歉。但伍美蓮對他說,不必道歉,她從來沒有怪他,而且她已把那一切都放下了。我聽後十分感動,這不正是我要做六七文化的宗旨:為了忘卻而回憶,冀盼放下而求索?

1967年被投獄的六七囚徒約有2000之眾,YP共約300人,這些人當年絕大部分曾被捧為「英雄」,但很快就被遺忘,更不用說是關心了,還被大眾罵為「暴徒」數十年。所以我們也開始着手策劃出版一本以人為本的六七故事──《火樹飛花》,請來當時以兩本《怪獸家長》而紅極一時的女作家屈穎妍操刀。屈穎妍選了十個較典型的YP來採訪,當中包括我。

當然屈穎妍也不認識這些受訪者,故少不了由六七動力(一個於2009年成立,專門研究六七事件和聯繫67 YP的組織)和石中英工作坊代她安排。其實這些受訪者我也並非全都認識,他們的經歷有些我亦是第一次聽到。當中讓我印象最深刻的是琼琼。她因被同學出賣,遭警察登門搜出家裏藏有「煽動性標語」而被捕判囚。更駭人聽聞的是,當年她在警署曾遭20多名男女警員圍毆毒打至尿崩,自此落下無以根治的周身病痛,生活孤苦。雖然我與她已相識多年,但過去卻不知她的悲慘故事,因為她總是滿臉笑容的,殊不知其實她時刻受着舊傷患折磨,甚至經常無故暈倒。但在訪問中,琼琼說她不怨那出賣她的同學,猜想她可能是受到很大壓力才會這樣做。我之所以對琼琼印象深刻,正因為她的無怨無悔,又是一個「放下」的好例子。最後在受訪的十人中,五人同意用真姓名,五人只肯用化名,結果編委會決定統一用化名,但我希望將來有機會大家都能以真姓名示人。為理想而奮鬥卻付出代價的人,應該毋須覺得恥辱。

屈穎妍訪問我時,力主我兒子亦同時接受訪問。那是我們兩代人第一次坦誠地交流,這件曾對我一生影響深遠之事。之後,父子關係變得更緊密了,這是出版之外,另一件讓我感動的事。

更與有榮焉的是,《火樹飛花》這書名是由我建議,而獲作者和編委會一致通過的。火樹就是鳳鳳木,5月開花,火紅的花朵不到一個月便零落成泥,遭人踐踏,這不正是我們這些YP的命運寫照嗎?

另要提一筆的是,屈穎妍的書在香港書展首發之後,有一天帶了一位朋友來見我,說她是記錄片導演,看了《火樹飛花》後十分感動,可惜只有文字而沒有影象,她希望能拍一部關於YP的記錄片,這個人就是羅恩惠。我們也曾予以贊助起動和幫忙。至於她後來的《消失的檔案》,則是另一個故事了……

第三本書是《5月無家》。那是黎文卓策劃,並以他自己在67年的真實經歷為藍本,邀得林超榮共同創作的一個繪本,繪畫者是陳偉文。黎文卓當年仍是個小孩,他父親是紡織染工會的書記。由於要避開警察隨時會上工會搜捕,故當時他要東逃西躲,猶如過着無家的生活。這本書很受歡迎,因此後來火石文化將之發展為一部音樂劇《那年五月》。其中以互相毗鄰的一家工會與歌舞廳為背景,以六七事件為經,以一名工會歌唱教師與一名歌女的愛情故事為緯,邀得廖偉雄、梁珊、張武孝、魯芬、朱紫嬈和何國星等擔綱演出,於2014年首演,翌年重演,後來更獲亞洲電視現場錄影並高清足本首播。

此劇兩年來前後在新光戲院共演了五場,其中一場贈予工聯會為旗下的職安健組織籌款。因為當年我正是因為支持愛國工人的抗爭才被投獄的,故藉此表示我支持工人的初心不變,亦有感於80年代自己曾任工聯會轄下華南旅行社董事,藉此以示報恩。值得一提的是,音樂劇的主題曲是改編自我於1980年曲詞原創的一首歌曲,名為《鳳凰之歌》。其中借鳳凰浴火重生的傳說,寄望我們這些浴過火的YP和香港也能重生。我與音樂大師黎小田合作把歌曲改編得更現代化,易名《再生》,放在音樂劇尾段。2016年,黎文卓再根據此音樂劇二度創作成電影《五月》,賦予了這個故事更豐富的內容,電影的製作現已進入尾聲,相信在六七事件50周年的日子裏,將可與觀眾見面。

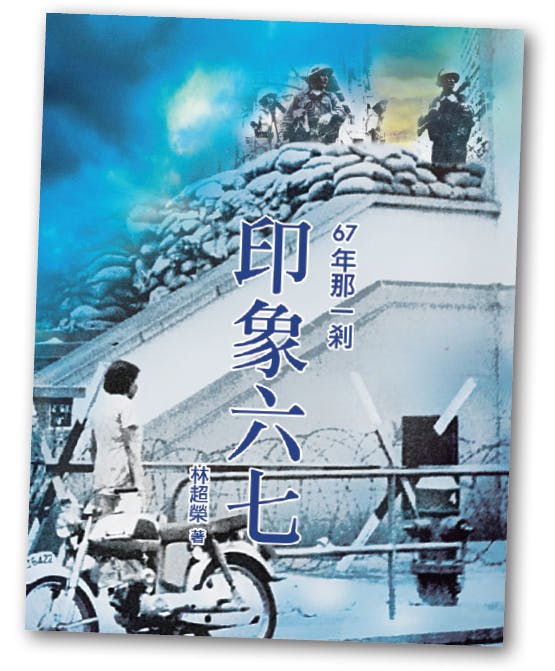

三書出版後雖受到一定的關注,但我們也感還缺了當年一般市民對六七事件的記憶,於是再邀林超榮負責訪問30位不同階層的見證人,結集為《印象六七》。在與林超榮簽訂合作協議時,我送給他一幅縮影版《清明上河圖》。他問我有何寓意?我對他說,《清明上河圖》是落泊的南宋人追懷北宋繁榮時的汴京景象,《印象六七》卻是回歸祖國的港人回顧英殖時期一個火紅年代的歷史悲歌,這本書若能如實地定格當年的市民生活與見聞,不等於是文字版的「六七清明上河圖」嗎?

《印象六七》中最令我觸動的受訪者是嚴開。2014年我到北京大學進修,和當時在京的《新晚報》職工子弟會定期聚會,因我17歲出獄後亦曾任職《新晚報》「學生樂園」的編輯。在聚會中,我認識了嚴開。他是《新晚報》的老領導嚴慶澍(亦即以《金陵春夢》著稱的名作家唐人)的兒子。後來,我更得知他原來是六七事件中最年輕的被捕者,當時年僅11歲半。嚴開1967年正就讀中華中學,又是該校的寄宿生。一天他正在午睡,忽然被樓上傳來的一聲巨響驚醒,他立即跑上樓去看個究竟,赫然見到一名高年班學生滿身鮮血站在那兒,一隻手臂的手肘以下不見了,他嚇得跑回樓下宿舍去,再蒙頭大睡……其後,大隊警察衝入學校,拘捕了幾十位師生,並送到域多利拘留所。嚴開在拘留所被又盤問又上法庭,前後共九天,才終於獲釋。事後他一直反復地自我洗腦:這段經歷其實只是一場夢,他並沒有做什麼,只是在夢中學懂了把口水吹成泡泡的遊戲。後來我告訴他我也是YP時,他才知道一切不是夢,六七是血淋淋的事實。更難得的是,他的這次受訪,是40多年來首次重新地把事件一一縷述,其後他也終於令自己在哭聲中,從這夢魘中解脫出來,坦然放下。

經過數年的搶救歷史、整理材料和累積作品後,當初萌生的電影計劃也在過程中慢慢起動:我們曾先後找來陶傑、趙崇基和嚴浩分別撰寫有關六七事件的劇本:陶傑撰寫的是英語劇本,因為我認為六七事件是英中兩國和香港的事,藉此希望向英國人和世界講述「六七故事」;邀請趙崇基參與,是因為他的年輕視角和本土氣息,相信他較能接地氣向年輕人說故事;而找來嚴浩,當然看重的是他在中國、國際電影界的名氣和人脈,希望能突破幾十年來視六七為禁區的國內市場。

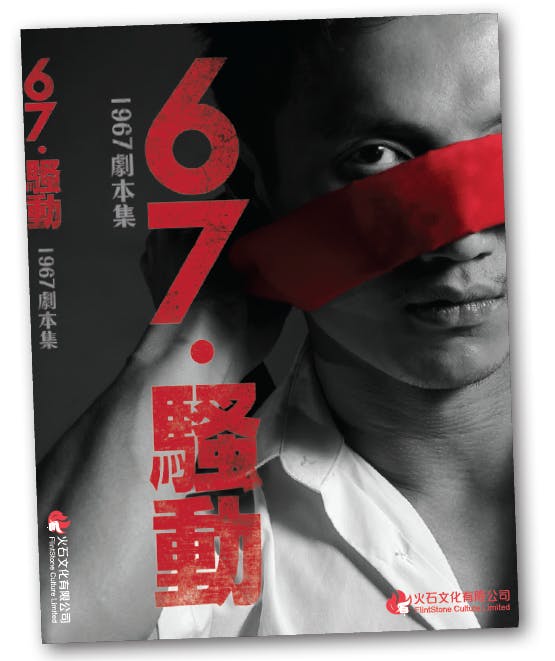

火石文化出版的第五本「六七讀物」是《67·騷動》,那是一條褲劇場的演出劇本。2012年,一條褲劇場的總監胡海輝摸上門來拜訪我,說他想製作一部關於六七事件的舞台劇,並已獲藝發局批出了廿多萬元資助。但他自言對六七事件一無所知,雖他已看過了我們出版的《傷城記》和《火樹飛花》,亦幫助不大。因為他們想做的是紀錄劇場,演員講的都是角色的原話,是舞台上的口述歷史,所以需要接觸和訪問六七事件的參與者。為此他求助替《傷城記》寫序的葉健民教授,而他來找我也是葉教授的推介。他除希望我們代為安排當年的參與者給劇團訪問外,也希望得到我們的資助。最初我只答應為他安排訪問,並邀請他們參加2013年由六七動力主辦的和合石「67死難者」公祭的活動。記得那天傾盆大雨,胡海輝和七、八個演員都冒雨出席了公祭,實地取材。當日大伙兒撐着傘公祭的場景,後來也以象徵式的表達手法呈現在舞台上,我着實十分感動,故在演出完畢後,我緊握着胡海輝的手,說:有關六七的舞台,以後便交給你們了。這便是我決定贊助該劇,並建議把該劇的劇本(《67·騷動》)結集出版的原因,至少可為「六七劇場」留個永遠的記錄。如今,又聽說該劇計劃今秋重演,那是多讓人感慰呢!

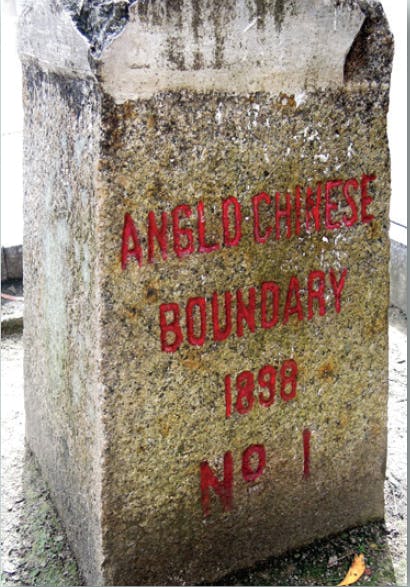

繼《67·騷動》之後,火石文化又出版了另一個劇本。那便是趙崇基導演現正攝製的電影《中英街一號》。正如我前文提到,在 2010年我們曾與趙崇基研究合作拍攝一部有關六七事件的劇情片。他不久便完成了一個故事大綱,但此大綱未獲被訪人士的讚賞。2012年春,因要協助黎文卓拍攝記錄片《六七回望》,我們組織了一批人前往當年發生槍戰的沙頭角,同行的有趙崇基、劉銳紹、張家偉、退休警司林占士和槍戰當日身歷其境的英藉混血兒警察Gilbert。記得中英街上有幾塊界石,那是1898年所立。據指當年分界還把一條村攔腰一分為二,一邊屬大清帝國,一邊屬英殖的香港,同一族群從此被分開。我們在村中穿梭,七次進出邊界,並到華界那邊的一間有關中英街歷史的小博物館參觀。館內有一張照片令我頗為震憾,照片中兩名分屬港方的英藉白人警官和中方的民國警察在界石兩側瞪目對峙着,卻有一條黑狗正悠然地跨過邊界。在博物館出來,回到界石前,這時我又察覺到有一棵大樹的枝條竟從華界伸進了港界,不禁失笑,原來狗和樹都可以自由隨意越界,萬物之靈的人卻不可以,不無反諷。

最後,我和林占士分別站在界石的兩側拍照,但我們不是對峙,而是握手。因為當年是「對頭人」的我們彼此都有共識:不再要對峙、不再要撕裂,而是要放下、和解。之後,我與他共同創辦了研究六七的組織「六七見證」。

臨離開時,我們又見到一幢正在興建的樓房。我對趙崇基戲言,不如我們就拍一部《中英街一號》的電影吧!戲言講完一直沒有下文,直至 2015 年的一天,正任教城市大學影視系的趙崇基教授打電話告訴我,說城大批了20幾萬給他,讓他籌劃一部關於六七事件的電影劇本。後來,在一次與城大葉健民教授的茶聚中,他也說校管會確鑑於香港40多年來沒有關於六七的電影,於是批錢給影視系,讓他們去搞,但因擔心戲會拍不成,故條件是必須先把劇本出版。有了大學機構的贊助,於是石中英工作坊也配對資助了這項目。後來,趙崇基便與編劇謝傲霜合撰了劇本,真的取名《中英街一號》,我當天的戲言也有幸實現了。

我對趙崇基說,你拍什麼不重要,我只希望有兩樣東西能出現在他的劇本:那條在界石間自由來去的黑狗和一座虛擬的六七和解紀念碑。紀念碑的構想來自那年我參觀美國西點軍校,那兒有一座刻滿美國南北戰爭中陣亡者名字的紀念碑。他們其實都同是來自西點軍校的畢業生,而其後卻分別為南軍和北軍效力而陣亡的將領。該紀念碑旁安放了幾尊大砲,但砲口全部向下。講解員說,這是為了宣達永不會再讓西點人互相廝殺的意念,從此美國不再有內戰。而我的六七文化工作希望傳達的信息正是:不再挑起仇恨、而要埋葬仇恨,冀望族群和解,永不「內戰」。

與黎文卓、陶傑、嚴浩、胡海輝和趙崇基等影藝人的合作,令我深感欣慰。知道原來民間有不少人都不約而同地想做「六七文化」,他們不計報酬、不怕艱辛,甚至不惜賠本去做。我很高興並不是在唱獨腳戲,而我的「天使行動」,得與他們合作,實是光榮。

《中英街一號》之後,火石文化又出版了兩部普及常識性讀物,由黎文卓編撰的《我愛60年代》和《我愛70年代》,介紹了香港60和70年代的社會狀況,前者讓讀者了解六七事件那十年的社會背景,後者則介紹

六七事件對後十年的香港社會發展帶來了什麼轉變。

去(2016)年秋天,火石文化出版了我的散文集《我愛秋風勁》。這其實是我於1975年出版的舊 作,早館藏於大學圖書館內。今次請了好友左冠輝將之譯成英文,與中文版一起作套裝式發行。因為書中除了記錄了我自60年代中至70年代中在香港的所見所聞外,有三、四篇是記述我這個YP在獄中的經歷,如〈婚宴〉、〈斷手〉和〈那一夜,我們歌唱〉等。我和譯者都覺得應該讓英語世界的讀者知道,這些在英殖民地時期香港的真實故事。我尤其喜愛〈那一夜,我們歌唱〉,那是講述我們YP在囚倉偷偷相約齊唱《國際歌》,雖然我們一邊唱,一邊被獄警毆打,但毒打壓不倒我們的歌聲,那是一闕冒着敵人棍棒拷打迸發出來的生命之歌。《我愛秋風勁》2016年版,有幸邀得三聯書店榮休總經理蕭滋擔任出品人,才子陶傑寫了英文序,年輕的沈旭暉教授寫中文序,這都是石中英這「迷失作者」(吳萱人語)的榮耀。

這十年六七文化出版方面的壓軸之作,是《青年樂園》創刊60周年紀念文集《誌‧青春》。我早在2009 年便萌生出版《青年樂園》紀念文集的念頭,因為我13至15歲曾當了兩年《青年樂園》的派報員,與《青年樂園》的人員建立了深厚的友誼。但隨着《青年樂園》於六七事件中被封,工作人員各散東西後,《青年樂園》也彷彿成為香港文化人的一個禁忌,不敢提,也提不得。我本也淡忘了這段往事,直至2006年秋天,一位好朋友突然帶着當年《青年樂園》的社長李廣明夫婦造訪我家,才重拾中斷了30多年的聯繫。之後我們經常組織一些《青年樂園》的舊人回廣州探望李廣明夫婦。2010年,李廣明社長突然向我透露了一個秘密,說有傳《青年樂園》是由吳康民創辦的,希望我去向吳校長求證。或許正因如此,最後也間接促成吳校長於2013年出版的自傳中首次正式公開證實。

2011年,著名作家兼學者小思老師在電台公開呼籲要收集《青年樂園》的資料。她中學時曾當過《青年樂園》校園版的特約編輯,而她當時正在做關於《青年樂園》和《中國學生周報》的研究。我委託《青樂》舊人許禮平相約小思老師,我親自邀請一眾《青樂》舊人會面飯聚。當日出席的有督印人兼總編輯陳序臻夫婦、英文及功課版編輯傅柏林和他太太等。我更即場致電在廣州的李廣明社長與小思對話,並相約小思到廣州訪問他。這篇訪問記錄,是李社長生前唯一完整的《青年樂園》的回顧,將會放進中大圖書館的文學特藏。

2014年,黃子程和陳文鴻在理工大學舉辦了一個名為「戰後香港政治運動」的講座,其中一部分要講《青年樂園》,本來托我邀約人主講,後因未能成功邀約到任何人,被迫自己披甲上陣。我因不是當年的主事者,但為了這個講座,所以反覆求證於《青年樂園》的老領導李廣明和陳序臻,務求一句一事皆有所本。因為這是《青年樂園》自67年被封後,首次有人在學術講座中,較完整地講述《青年樂園》的生與死,必須慎之又慎。(該講話後來全文在《大公報》刊登,並收錄在其後天地圖書出版的《我們走過的路》一書中)。

講座之後,有個年輕人主動上前接觸我,說他正在做的博士論文其中有一章就是研究《青年樂園》,希望我能提供些資料。他就是陳偉中博士。我們自2009年萌發出版《青年樂園》紀念文集的念頭,卻一直未能付諸實行,最大的阻力是因《青年樂園》的資料部分已散失,而要去搜集和梳理現存於中大文學特藏和港大圖書館的《青年樂園》資料,工程浩大,我輩《青樂》舊人皆年過甲子,力不從心,如今出現一位年輕人,才終於有望把文集搞出來。於是,我們立即邀請陳偉中擔任有關文集的主編。

2015年開始,陳偉中在撰寫其博士論文之餘,在以周蜜蜜為編輯顧問、高順卿及張偉成主導的編委會同人的協助下,歷經艱辛,終於編寫了這本《誌‧青春──甲子回望〈青年樂園〉》文集,圓了《青樂》舊人的一個使命和心願。

但六七文化之旅並未停步,接下來還有電影《五月》和《中英街一號》及著名紀錄片導演杜紹玲拍攝的一部YP紀錄片將陸續問世,陶傑的英文劇本City of Sorrow(《傷城記》)已多次修訂,並正向外國尋找投資商;嚴浩導演的《香港檔案》也不斷向大陸業界推介;一條褲劇場的《1967》今秋也會重演……

我誠懇希望繼續有更多民間人士加入六七文化行旅,一起完成為歷史補白和再啟蒙運動的使命。而我的破冰之旅,在一眾火石文化同人(尤其張偉成先生、高順卿女士、羅煦堂先生、雷麗文女士及李若梅女士等) 的默默協助下,已陸續完成。心中只想到:「待到山花爛漫時,她在叢中笑」。

原刊於《明報月刊》(2017年7月號),作者經編訂後授權本社轉載。

《流金歲月》第五集系列文章

- 沈西城:阿咩蒙難記

- 石中英:我的六七之旅