石破茂對中國的立場,從他近期的說辭,跟50多年前的三木武夫基本相同。簡言之,承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府,台灣是中國不可分割的一部分。田中角榮1972年促成中日建交,後來因為他收取美國軍購佣金中飽私囊的醜聞被爆出而黯然下台(1974)。三木繼承他的親華立場出任首相。筆者50年前到日本工作,當年正是三木出任首相的時候;工餘參加「日中青年友好協會」的活動。當年是中日民間往來友好親善的黃金時期,因此對三木有相當深刻的認識。本文就筆者對三木的印象,今昔對比,或者可以看到石破茂會否扭轉中日兩國多年來因為歷史的糾葛和美國的掣肘而長期造成日本一直不承認犯下歷史錯誤,進而促成中日兩國人民恢復正常往來。

三木於1907年生於日本德島縣,1937年(30歲)參加眾議院選舉當選,從此步入政壇。三木曾留學美國,在南加州大學攻讀。在日美戰爭爆發(1941)前有留美生活體驗,當年日本政壇相當罕見。二戰結束後,三木於1947年首次進入政府內閣任遞信大臣;1955年任運輸大臣;1958年任科學技術廳長官兼經濟企劃廳長官;1961年再任科學技術廳長官;1965年任通商產業大臣;1966年任外務大臣;1972年8月任指定國務大臣(即「副首相」);同年12月任國務大臣兼環境廳長官;1973年再任環境廳長官;1974年當選自民黨總裁;同年12月出任首相;1976年12月因為自民黨在大選中失利而引咎辭任首相,從此退出政壇。1988年11月,三木心臟衰竭病逝,享年81歲。他的高光時刻是1974-1976(67至69歲),出任首相只有短短2年。

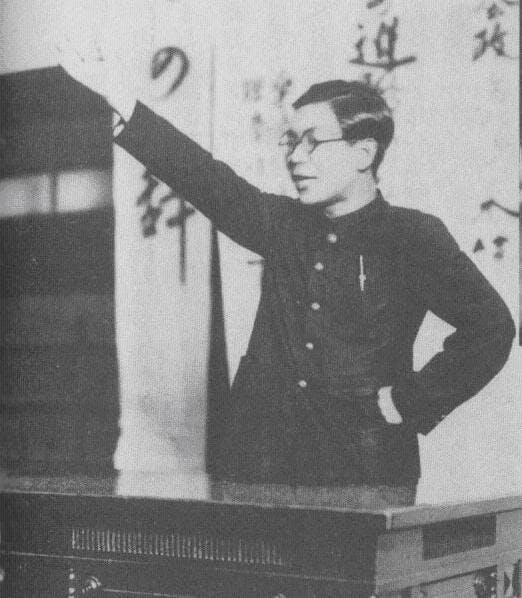

三木武夫是所謂「正義少年」(學生時代反叛),別號「議會之子」(當選議員19次,議會生涯長達51年),又名「巴爾幹政治家」(以少數派系力圖淨化政界,綠色政治姿態)。

三木是有正義感、勇於追求真理的少年。中學時期領導學生和校方抗爭,遭到校長訓斥。三木號召罷課,最後以校長降級、三木被開除學籍告終。三木被迫轉校,其後考入明治大學商學部,1929年畢業。他隨即遠赴美國深造,1935年畢業。回國前繞道歐洲,在日內瓦旁聽了國際聯盟大會。三木回國後再到明治大學法學院進修,1937年修士(即「碩士」)畢業。因為當年林銑十郎首相強行解散國會,三木對此不滿,決心參選議員,一炮而紅,成功當選。當時他剛過30歲,符合當選議員的年齡規定,因而成為全國最年輕的眾議員。

三木是和平主義者

當年日本發動全面侵華戰爭 ,軍事帝國主義者建立法西斯專政體制,對外擴張侵略,和德意結盟為軸心國,甚至叫囂對美國開戰。三木以其留美經驗,深知美國強大,為了阻止冒險主義,參予組織「日美和平同志會」,召開「日美親善國民大會」,發表「日美不可戰」的演說。

三木是和平主義者,反對戰爭。日本戰敗後,長期以來他一直是少數派,一士諤諤,在議會內靜觀事態發展。1945年他加入日本協同黨,出任委員長。1947年協同黨和國民黨合併,組成國協黨,三木出任書記長。1947年,片山哲聯同社會黨、民主黨和國協黨組閣,三木入閣(40歲),是最年輕的內閣大臣。三木政治逐漸成熟,以少數黨派幾經演變,經過國民民主黨(1950)、改進黨(1952)和民主黨(1954),最終在1955年併入自由民主黨(即「自民黨」)。從1947到1955,三木繼國協黨書記長之後,歷任國民民主黨、改進黨和民主黨幹事長,繼而出任自民黨顧問。三木加入自民黨後,翌年(1956)出任自民黨幹事長和政務調查會會長。

政府方面,三木1947年在片山內閣,1958年在岸信介內閣,1961年在池田勇人內閣,1965年在佐藤榮作內閣,1972年在田中角榮內閣(任副首相)。三木的這些經歷,確立了他在戰後政黨政治的地位,堪與吉田茂、鳩山一郎、岸信介、河野一郎、大野伴睦等老一輩政黨領袖並駕齊驅。

大器晚成

三木是大器晚成。早在1947年,所謂「同期之櫻」的池田勇人、佐藤榮作和田中角榮都是三木的後輩,卻先後捷足先登擔任首相。原因在他們都分別是自民黨主流派系的後繼人物,三木雖為黨內元老,卻長期處於黨內「旁流」位置,因為自詡是少數派清流。田中和三木在處理日中關係方面理念相近。田中被稱許為有決斷力和實行力,三木被公評為追求理性和捨實求名。

岸內閣時,三木拒絕出席修訂《日美安全保障條約》的國會表決。佐藤內閣時,他堅持主張美國要歸還「無核沖繩」。1972年4月訪問中國時,他公開聲明中華人民共和國是中國唯一合法政府,台灣是中國不可分割的領土,呼籲盡快恢復日中邦交。他的鮮明立場,促成田中同年9月訪華,實現中日邦交正常化。

三木一貫站在時代發展和社會公義的正確一邊,日本民眾對他有誠實清廉的印象,因而享有一定的威望。因為在自民黨內經常身處少數派的逆境,被人謔稱為「巴爾幹政治家」。他對此不以為恥,反而引以為榮。他認為當今世界各國已成為在困難的國際關係中探尋出路的「巴爾幹國家」,即使像基辛格那樣的人物,也不外是一個「巴爾幹政治家」。所以,「不僅國際問題,國內問題也越來越需要這種巴爾幹政治家」。他的理念是即使不同意社會主義,也不能採取純粹的資本主義立場,而應當在保守中求革新。

1974年筆者加入三菱集團的日本郵船株式會社,其後在日本留學工作多年,因此對日本政治產生興趣。50多年前,有所謂「三角大福中」,意思是指在佐藤之後分別出任首相的五人(三木武夫、田中角榮、大平正芳、福田赳夫、中曾根康弘)。他們分別是上世紀70、80年代日本自民黨內五大派系的領袖。1974年11月26日,由於日本列島改造計劃失敗、石油危機惡化、金權政治敗露,爆出行賄收賂貪腐醜聞(涉及美國軍售),在黨內外壓力之下,田中角榮宣布內閣總辭,隨即引發自民黨內爭奪總裁寶座的混戰,福田赳夫和大平正芳各不相讓。田中角榮、大平正芳兩派主張選舉總裁,福田赳夫、三木武夫兩派主張協商決定。為了避免自民黨分裂,最後由副總裁椎名悅三郎通過黨內協商指定總裁人選,由三木武夫接任,根據憲法出任首相並組織內閣。三木政權誕生是基於所謂「椎名裁定」,朝野為之震動。三木本人缺乏準備,當他聽到裁定結果時,情不自禁地喊出 「seiten no hekireki」(晴天霹靂)。

為了平衡黨內各派勢力,三木武夫政權必須有其他派系的合作支持。1974年12月9日,三木內閣成立,福田赳夫為副總理大臣兼經濟企劃廳長官、大平正芳為大藏大臣、中曾根康弘為自民黨幹事長,實質是分餅仔,卻美稱「舉黨體制」。值得一提的是,福田赳夫和大平正芳都是親中派,中曾根當年備受周恩來總理欣賞,開玩笑說他是將來日本首相的熱門人選。

三木武夫上台後一直受到自民黨內貪腐醜聞干擾,不斷發酵成為其內閣垮台的導火線。1976年2月,美國洛克希德公司證實曾向日本政界人物提供30多億日圓的活動經費,從此拉開紛亂複雜、牽涉廣泛的金權黑幕。三木武夫要雷厲風行徹查,黨內主流派系反對,人民抗議群情洶涌。三木追究洛案的積極態度捅了馬蜂窩,「倒三木」運動接踵而至。椎名悅三郎副總裁指責「三木鬧得太過分」,三木在輿論聲援下反擊,椎名悅三郎有掩蓋洛案之嫌,退居幕後。河野洋平等年輕黨員發表聲明「與腐敗訣別」後退黨,確立新自由主義,樹起「新自由俱樂部」的旗幟。同年7月和8月,法務省先後逮捕相關公司負責人及前內閣高層,包括前首相田中角榮及其秘書。三木武夫被孤立在自民黨內的主流派和改革派之間,政權開始瓦解。長話短說,1976年12月17日,因為大選失利,三木內閣被迫總辭,他的政治生涯隨亦終結。

毛主席、周總理與三木

三木在國際議題的立場,和中國的一貫主張暗暗相合。毛主席和周總理50多年前致力改變中美蘇對抗的國際格局往有利於第三世界的方向發展,因此爭取和日本改善關係不遺餘力。1976年初,周總理與世長辭。周總理早年留學日本,對中日關係有大歷史視野的高瞻遠矚。毛主席逝世前關心中日關係和日本政局。根據徐濤、吳旭君和周福明的回憶,1976年9月8日,毛主席一覺醒來想要說話。身邊人員從床邊抓起紙和筆送到毛主席手中。他費了很大的力氣,半天才畫出三條線,再也寫不動了。之後他用仍握着鉛筆的手慢慢抬起,非常吃力地在木床頭上點了三下。他們立即反應到,主席想說的話和三木武夫有關。周福明輕聲問道,主席,您是不是要看有關三木的消息?毛主席默默地點點頭。

當時日本政局撲朔迷離,病勢垂危的毛主席關注三木在日本大選的進展情況,關心三木的政治前途是因為他致力改善中日關係。

筆者如今回頭細想過去50年來中日關係的曲折迂迴,正是「天若有情天亦老,人間正道是滄桑」。正道是中日關係若要得到根本改善,關鍵是阻止日本妨礙我們擊敗「台獨」分子分裂祖國的圖謀,解決台灣問題,實現祖國完全統一。筆者從這個角度關注石破茂和岩屋毅,他們能否重拾50多年前田中角榮和三木武夫的對華親善友好政策。如今時移勢易,日本的立場變化可以影響美國的對華態度。筆者對今後中日關係的逐步改善審慎樂觀,但不會一帆風順。亞洲巨變在即,還要細心觀察。

原刊於點新聞,本社獲作者授權轉載。