當前全球正面臨前所未有的轉型與挑戰,從地緣政治對立到經濟貿易糾紛等一系列挑戰需要我們謹慎且迅速地應對。在這樣的背景下,香港、東盟與中國其他地區應建立更緊密、穩健且多維的聯繫,才能共贏開創新的機遇。

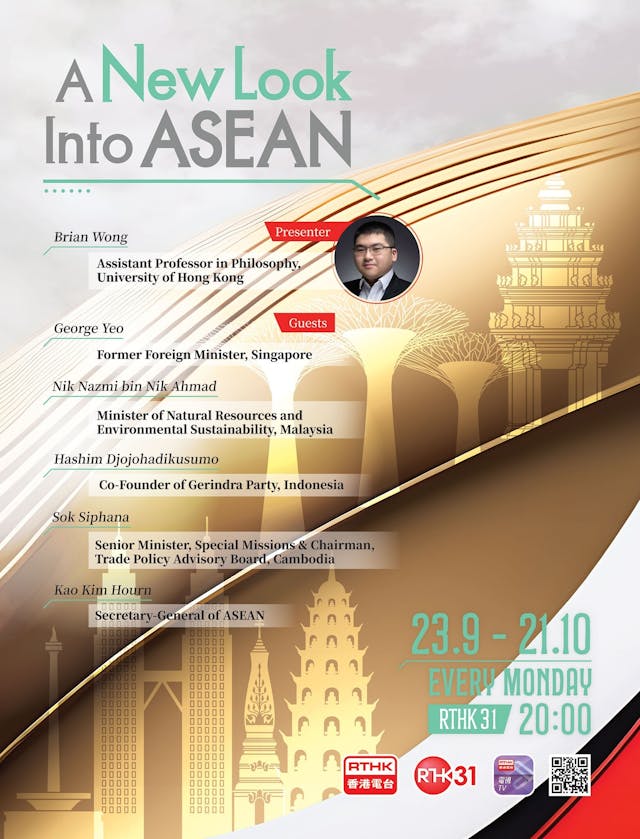

灼見名家(下文簡稱灼):請問黃教授,您與香港電台合作拍攝的全新英語節目《走進東盟》(A New Look Into ASEAN)剛剛推出,新節目有什麼精彩看點?

黃裕舜教授(下文簡稱黃):這檔節目傳達的資訊是香港人必須走出去,見證世界的變化。東盟是一個擁有約6.7億人口的年輕地區,平均年齡約30歲。近年來,中美新冷戰以及香港與西方夥伴關係緊繃,確實令我們不得不反思香港的定位。然而我們應向前看,而非沉迷於過去的自豪感。我們需要意識到,世界遠比西方或中美來得更廣闊。香港在東盟、中東、中西亞、拉丁美洲和非洲等地區可以扮演什麼角色?在這個節目中,我希望能說好東盟故事,更要真實地呈現香港與東盟關係的現狀。

許多人認為東盟國家落後或不安全,但事實並非如此簡單。在雅加達市中心,高樓林立,來自全球的人才在尋求商機;在吉隆坡,各種語言交匯,展現多元文化,這些城市的進去性都是香港值得學習的。真正的國際大都會應當有海納百川、民族共融和平等共處的文化底蘊和氛圍。雖然東南亞多年來經歷種族衝突,但我見到當地不同種族和不同宗教都嘗試和而不同地共處,香港應學習這種共融的文化。同時,我們要思考如何吸納東盟的資金和人才來港;面對區域內的競爭對手,香港要怎樣奮起直追。這是拍攝《走進東盟》的目的所在。我亦希望大家多走訪東盟國家。在當前內地和香港的經濟前景不明的情況下,我們應積極探索東南亞。香港飛往金邊、河內和吉隆坡的時間都不長,大家有興趣的話,去東盟感受當地故事,回港後或會對香港這個家有更強的歸屬感,並且認知到香港的強處和弱項。

東盟政治更迭 具有重要啟示

灼:節目組如何挑選受訪者?為何選這5位政治人物?

黃:我很慶幸能在是次節目中訪問5位我認識的朋友和前輩,包括新加坡前外長楊榮文先生,我與他相識8年,他對中國、世界文明和歷史的見解讓我深感敬佩。還有印尼國防部長普拉博沃的弟弟Hashim Djojohadikusumo,他是印尼顯赫的政治家族成員,也是出色的商人和政治家。我們在一次交流會上相識,這次他來香港參加峰會,便順道邀請他接受專訪。其他3位嘉賓是柬埔寨政府高級顧問西潘那博士、東盟現任秘書長高金華先生,以及馬來西亞天然資源與環境可持續發展部長聶納茲米先生。我乃通過朋友的幫助,促成與他們會面。我與西潘那博士幾年前透過電郵有過短暫接觸,討論過牛津大學與東南亞的交流。如果將來有機會製作第二輯節目,我希望繼續介紹我認識的朋友給觀眾,讓那些有知識、有經驗和有見地的人士開啟我們通往東盟的大門。

灼:拍攝節目期間,有什麼趣事可與我們分享嗎?

黃:很感謝港台團隊的協調與配合。此次外景拍攝讓我深刻體會到主持人的辛苦,要在35度高溫下抵禦噪音干擾工作,甚至多次被路過的遊客打斷錄影。這些經歷讓我明白拍攝節目有許多不可抗因素,背後的艱辛往往不為人知。同時亦要特別感謝香港東盟協會的支持。作為一家在香港成立的非營利機構,它旨在促進東盟成員國之間的經濟和文化交流。我很榮幸能擔任他們的策略顧問,希望以我的學術見識推動香港的國際化進程,與東盟拉近關係,把香港的優勢和人才輸出到歐盟、中東、中亞、西亞等地,從而確立香港在21世紀應有的國際化特色。

我關注東盟的原因有幾方面。從大學開始,我參與了香港與東南亞之間的公共政策交流,包括在緬甸民主政府時期,我的朋友創辦了一個非營利組織,促進香港與緬甸公務員的交流,我有幸參與其中,從而了解當時緬甸政府面對軍隊干擾的挑戰。此外,我在大學時期熱衷辯論比賽,曾前往東盟各地參賽並與當地學生交流,因此東盟對我來講一直都是很具親切感的地方。

從學術層面來看,我的研究方向是非民主與威權政權的管治邏輯和其中的公民責任。東南亞的民主化進程並不容易,經歷了許多鎮壓和腐敗,但如今世界上最大的伊斯蘭民主國家和人口第三多的國家均在東南亞。這表明東盟在政治改革和政權更迭的研究方面具有重要的啟示,提供了良好的研究場所。加上香港現時需要促成中國與這些一帶一路國家之間的聯繫,確保我們可以為他們增值,因此,我認為東南亞是非常值得繼續研究與探索的地區。

香港高度國際化 成東南亞人才搖籃

灼:制定每一集的訪問大綱,對您來說是簡單還是困難?

黃:每次都會進行大量資料搜集和研究,因為希望提問能有新意與深度。例如訪問楊榮文前外長時,我們討論了神、AI和女權主義;訪談西潘那博士時,談到赤柬大屠殺及當前的政治互動;與東盟秘書長的訪談中,探討中美脫鈎對東盟的可能正面影響;與馬來西亞的氣候變化大臣探討廣東話和廣東歌文化在當地的影響力。我的目標是要提出較為新鮮的角度,並把討論重心放在受訪者的國家,學習他們的長處,並深入探討東盟國家面臨的困難和隱憂,以及這些大人物在克服挑戰過程中的心得與方法。印尼國防部長普拉博沃的弟弟Hashim Djojohadikusumo透露,他小時候曾與家人在香港生活一段時間,這並不奇怪。香港自開埠以來就是一座國際化城市,為許多東南亞國家的人們提供了成長和工作的機會。作為東南亞人才的搖籃,我們可以培養當地年輕人對香港的歸屬感,這對將來建設東盟大有裨益。

灼:通過這次的訪談經歷,這些國家有什麼長處是香港可以借鑒的?

黃:我觀察到新加坡的精英普遍具備戰略性思維和憂患意識。由於新加坡在立國時經歷了許多艱辛,身邊還有馬來西亞和印尼兩大國,它們必須找到生存之道。這種背景造就了新加坡精英的國際視野。香港在許多方面優於新加坡,擁有強大的祖國支援和源源不斷的人才,我們最迫切需要的是讓年輕人建立憂患意識和戰略意識。憂患意識讓我們意識到幸福的來之不易,而戰略意識則是香港如何發揮自身優勢、爭取應有的空間,並在國家層面上明確自己的角色。在一國兩制下,香港具備制度和法律的獨特性,以及金融和經濟上的優勢,我們不應抹殺這些價值,而是要提升香港在國家和亞洲地區的影響力。我們需要學習新加坡的戰略思維,運用到自身發展中。

至於印尼,許多香港人可能會將其與陽光與海灘的印象相聯繫,但實際上,印尼是一個極具戰略視野和宏偉計畫的國家。它擁有全球排名第四的人口和豐富的天然資源,在再生能源轉型過程中具備優勢。印尼積極吸納人才和資金,通過數位遊牧計畫鼓勵海外畢業生到印尼工作。印尼希望擴大中產階層,同時放寬官僚制度,吸引世界一流人才。香港可以從中學習。馬來西亞在中美博弈中也尋求左右逢源,與中國保持經濟關係的同時不忘與美國的交流。柬埔寨積極拓展與西方國家的經貿和文化合作,揭示了在多極化世界中,各國並非單純選擇一方。東盟國家更關注自身經濟發展和民生改善,而非中美博弈的走向。

回到香港,作為中國的一部分,這是我們與東盟國家最大的區別。在一國兩制框架下,香港可以如何幫助國家提升國際地位和軟實力呢?例如,香港在法律上與普通法地區接軌,是否能夠將這種優勢輻射到內地,幫助大灣區城市與世界接軌?儘管香港經歷了一些困難,但只要我們牢記自身特性與專長,不埋沒國際化視野,繼續做一些內地未必能做到的事情,我對香港的未來仍然充滿信心。這就是我製作節目的最大體會。

灼:東盟成員國中不少都是多民族或多種族國家,其中也有許多華人在這些國家生活。香港未來的發展能否動用這些血脈的連結,為我所用?

黃:華人血脈在東南亞國家的連結非常強,然而儘管僑聯外交重要,但許多東南亞國家擔心過分強調華人身份會引發非華人族群及政黨、政府的戒備。這是外交上需要謹慎處理的隱憂,也可能會阻礙中國在這些地區的影響力。因此,我們不能單純依賴僑聯外交,而更要通過香港的價值觀外交,作為人際關係、學術界和商界之間的基礎,強調香港不僅是中國的重要城市,更是亞洲的金融、經濟和知識樞紐。香港既是中國的,也是亞洲及世界的。東盟國家與香港人民有一個共同點,即靈活變通,懂得互利共贏。

港人須重拾堅毅靈活特質 且具備防衛意識

灼:剛才您提到要培養年輕一代的戰略意識,具體該如何培養?你又是否了解東盟成員國的年輕人是否具有國際政治及經濟視野?

黃:早前我在吉隆坡與幾位當地政界朋友,就香港在東南亞可以做些什麼進行了討論。例如,香港的高等教育界可以為東盟的年輕人提供學術增值的機會,吸引更多優秀學生來港留學;還可以組織互換實習生專案,促進香港與東盟年輕人的交流。這個提議讓我意識到,香港在提供人才和機會方面還有很多事情可以做。同時,東南亞的朋友也在關注香港在當今地緣政治格局中的變化,並提出了建議。政府目前也在積極招攬人才,建立高才通等計劃,但東南亞朋友認為香港的宣傳仍不夠,希望能有更多實質性政策來吸引當地企業來港發展。

這個討論提醒我們,不要低估鄰近地區對香港的熟悉程度,也不要高估國際社會對香港的認知。香港在資訊、人才和資金流通方面有獨特優勢,而這些在內地是缺乏的。我希望香港各界能增加獎學金金額,以支持本港學生與東盟國家學生的交流,回饋香港。然而,香港目前嚴重缺乏相應的人才,如何做好與東盟和中東的對接呢?如果只關注中美兩國或單純關注大灣區及內地,我們將忽視其他地區的發展,錯失新時代的機遇。我認為應該鼓勵香港年輕人到外地工作和創業,例如在東南亞工作幾年再回來,這不是鼓勵人才流失,而是讓他們在經歷中了解世界的優劣,從而為香港增值。目前,香港和內地的年輕人面臨就業機會不足和高失業率等問題,許多學生向我表達了憂慮。我鼓勵他們放眼全球,儘管前路艱難,但仍要勇敢前行。香港人的特性是敢於闖蕩、嘗試和衝刺,我們需要重拾堅毅的精神和靈活性,具備防衛意識。

東盟對中國持好感 仍須妥善應對戒心

灼:中國在東盟的發展中扮演着怎樣的角色?

黃:中國與東盟目前已有多方面的合作。我認為,中國推動一帶一路不僅僅是為了塑造人類命運共同體,更是為了將現有儲備投放在經濟效益高的基礎設施和新興科技項目上,以拉近與東盟國家的關係。同時,東盟也需要中國的資金、人才和企業的參與,以及體制上的新思維和改革。在我走訪東盟多國時,了解到大部分人對中國抱有好感,但也有部分人持保留態度。這部分保留態度需要我們妥善應對。例如,當地人擔心中國投資專案未必能解決人才就業問題,擔心外來專案會佔據經濟活動的空間。這種觀感對深化經貿合作不利,需要解決。此外,南海的領土爭議使這些國家對中國保持戒心。

香港可以在疏導誤解和認知偏差方面發揮作用,確保東盟朋友對我們國家戰略的理解更加清晰,從而消除不必要的恐懼。真實的聲音可以反映真實的中國故事,解釋中國並非在建立霸權,而是遵循外交方針。消除多年的猜疑感不僅需要時間,更需要積極的溝通。還有一個隱憂,是東南亞內部華裔與非華裔之間的矛盾。中國在這些矛盾中應保持不干涉東南亞國家內政的立場,同時堅決維護國家領土完整,希望其他國家能給予尊重。

總的來說,香港在增強國家軟實力方面仍有很大作用,但前提是不能磨滅我們的文化氣質和地域特性。如果用內地的語言講中國故事,聽眾有限;用世界的語言講中國故事,則能讓全世界聽到。香港應更多地用東盟的語言向東盟朋友講述香港故事,這才是正道。

灼:你在採訪這幾位政治人物時,是否有與他們談論到歷史問題,對方是如何回應?

黃:歷史不應被遺忘,而必須銘記。回憶歷史卻是一個動態的過程。在回顧歷史時,我們應查找不足,向前看時也不可忘記過去的錯誤。印尼政治人物Hashim Djojohadikusumo在訪談中提到,種族和宗教矛盾在某種程度上源於經濟不平等。在印尼、馬來西亞等地,華人華僑常處於經濟上層,導致他人產生仇富心理,當地民眾可能會認為外來人口在搶奪本地資源,從而引發問題,如馬來西亞的五一三事件和印尼排華大屠殺。雖然這些矛盾和傷疤已淡化,但根本問題依然存在,解決之道應集中在經濟發展上,推動橄欖型經濟,擴大中產階級規模,促進社會流動,以防止貧者愈貧、富者愈富。這可有效遏制民粹主義的蔓延與崛起。但並非所有的宗教矛盾都源於經濟問題,這一說法顯得過於簡化。Hashim也表示同意,能做多少便做多少。

東盟多國 經濟效益尚未最大化

灼:您對東盟未來的發展有何預測?

黃:我是審慎樂觀的。目前東盟的人口基數大,但經濟基數小,這意味着許多經濟政策更容易推動和落實,從而提升生產力,包括城市化、高等教育普及和女性經濟活動參與度等方面。這些都正在努力進行中,但成果需要時間才能顯現。

我看好的經濟體如越南和印尼有很大的增長空間。東盟許多國家的經濟效益尚未最大化,仍有許多政策可以推動落實,以提高生產力和擴大總生產量。此外,在中美博弈的大背景下,許多西方企業正在降低在中國的風險,轉移生產線到東南亞。這裡人工成本較低,勞動者勤奮,且政府降低稅收等門檻吸引外資。因此,東盟國家能夠借助“中國加一”的趨勢獲得很大紅利。而不少中資企業也在應對美國保護主義的崛起時,將生產線轉移到東盟。我與東盟秘書長高金華討論過,這對東南亞並非壞事,預計這一趨勢將持續約15年,直到中美關係有所緩和,但短期內不太可能。

東盟是一個充滿創意和活力的地區。我強調要講述東盟的真實故事,是因為不希望我們的印象停留在70、80年代,認為該地區充斥着各種各樣的軍閥和腐敗政權,落後非常,乃不毛之地。這樣的認識已經過時且錯誤。尤其是東盟年輕人的拼搏精神和國際視野,常常令人驚歎。儘管我認識的東盟年輕人未必能代表整個地區,但如果我們不互相學習借鑒,將會錯失許多機會。

灼:東盟如何維持其長期競爭力?它的經濟轉型日後會否有新的變化?

黃:東盟國家必須提防中等收入陷阱,即當人均收入上升到一定水準後,外資公司不再視其為具吸引力的投資地。以馬來西亞為例,其人均GDP與中國相近,是東盟中第三高。然而,由於人均工資上升,外資企業已將生產基地轉移至孟加拉、印度甚至非洲。同時,由於結構性怠慢,馬來西亞未能提升人才實力或引入人口,導致經濟陷入停滯,價格不及其他國家便宜,且無法轉型為高端生產或服務業。

此外,馬來西亞、越南、印尼等國還面臨城鄉差距大等問題。因此,談論東盟時不能一概而論。一些東盟國家,如緬甸,面臨政治不穩定的隱憂。我們在採訪時仍是緬甸軍政府,但未來的局勢仍不確定,因當地情況非常混亂。同時,老撾與柬埔寨也意識到,經濟增長必須提升治理品質,治理最終目的是讓人民生活得開心和舒適。如果做不到這一點,任何政治體制都難以贏得民心。這是東盟各國需謹防的,也是新加坡總理黃循財上任後所強調的。他延續李光耀建立的戰略布局與思維,同時與時俱進,將李光耀的價值觀帶入21世紀。這是新加坡治理精英不斷進行自我批判和改革的重要使命。我認為這些是東盟提升競爭力的關鍵方法。

灼:您對於想深入了解或參與到東盟發展的機構或個人,有怎樣的建議?

黃:我建議多結識來自東盟的朋友,深入了解與交流。我們不應以高姿態和說教的心態看待東南亞,而應以謙虛的姿態與當地人或企業進行坦誠對話。今天的東盟與50年前大相徑庭,它可能是世界的未來。作為國際大都市,香港不能守株待兔。世界上不會有天上掉餡餅的好事,如果我們不主動爭取和探索,機會將與我們擦肩而過,最終只會陷入自我封閉。

因此,建議大家多走訪東盟國家,結識朋友,借助東盟了解全球地緣政治的變化。簡單粗暴的二元分化並非接觸世界的最佳方式。雖然西方面臨許多問題,它仍然具有魅力、價值和軟實力,香港應向其學習;而東盟雖然存在結構性問題,但我們要珍惜那裏的商機、人才和資源。中國正處於艱難階段,但作為國家的一部分,香港要居安思危,思考如何發揮自身優勢,保持我們的高度獨特性與開放性,做好應有的本分。這正是香港應做的,也是香港人必須要做到的。