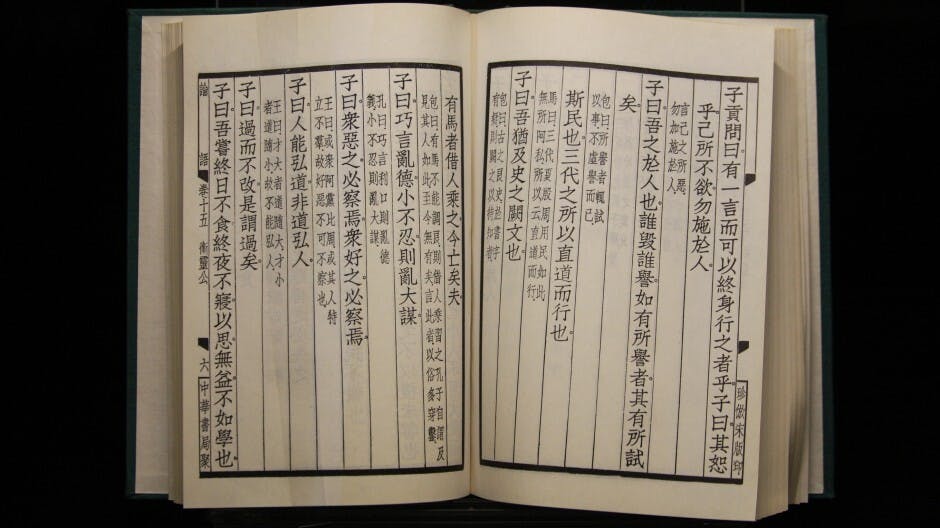

朱熹編「四書」的這個靈感,我猜想是從《華嚴經》上得來的,我們知道朱夫子當年在世,讀了不少佛經。《華嚴經》是佛教的圓滿法門,方東美先生告訴我,《華嚴經》是佛學概論,是總綱領,所有一切經都是從它分出來的細節。華嚴有圓滿的理論,有精密的方法,後面還有表演,善財童子五十三參是表演,就是把華嚴的理論和方法做出來給我們看。「四書」就有這個味道:《中庸》是理論;《大學》是方法;《論語》是孔子表演,他把《中庸》跟《大學》做到了,落實在生活,落實在家庭,落實在事業,他統統做到了;《孟子》也是一個表演,是孟子表演。所以《論語》是聖人在表演,《孟子》是賢人在表演;聖人怎麼落實,賢人怎麼落實,「四書」講絕了,學習傳統文化可不能把這部書給忘掉。所以儒釋道三個根扎穩之後,第一部要學的是什麼?就是「四書」。這就是你真正把路找到了,這是成聖成賢的道路。

《大學》開篇簡介

「四書」開篇的幾句話都是最關鍵的話,是全篇的宗旨,就是所謂「開宗明義」:文章一開始就講明主要的意思。《大學》開宗明義就說:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」提出了人性本善,這就是傳統文化教育的宗旨。《大學》所講的「明德」,就是《三字經》上所說的「人之初,性本善」,也是佛法所講的「自性」。所以「明德」是「體」,是哲學裏面所講的本體。「親民」是「相」,是現象。「親民」的「親」是親愛,「民」是大眾,親民的意思就是博愛大眾,在佛法裏面講就是慈悲。「止於至善」是「用」,是作用,這個作用是究竟方便,達到圓滿;達到圓滿才叫至善。「明明德、親民、止於至善」這三句話把大道的體、相、用都說明白了,跟大乘佛法都能相通。

現在人們的情況怎麼樣?現在我們的「明德」不明了。所以老祖宗的聰明,在「明德」上頭加了一個「明」字。這個「明」字是個動詞,希望把我們的明德恢復光明;這是教育的目的,要恢復明德。以佛法來說,這是屬於「自利」,就是我們自己要成就德行,成就學問。恢復明德的方法就是要斷煩惱;如果煩惱不斷,明德就沒有辦法恢復,所以這是講自利。自利之後一定要「利他」,「親民」是利他,幫助眾生恢復自性的明德。在大乘經教裏面,佛常講「自度度人」,「明明德」是自度,「親民」是度人,然後才能「止於至善」,達到善的極處,究竟圓滿。誰做到了止於至善?孔子做到了,孟子做到了,都是止於至善的好榜樣。以上是《大學》的總綱領。

綱領說出來之後,就要講方法:如何才能做到明明德、親民、止於至善呢?第一個要「知止」,也就是說,在這一生當中,你要有個目標;這個目標就是你所止之處。每個人的人生目標不同,但是這裏頭有個原則:無論從事哪一種行業,一定要專、要精,這就是「知止」。你學的東西不能學太多,不能學太雜;學得太多、太雜,就不能成就。「知止而後有定」:目標確立之後,心就有固定的方向,不會漫無目標地朝三暮四。「定而後能靜」:方向確定之後,你才能靜得下來。「靜而後能安」:靜下來之後,你的心就安定了。「安而後能慮」:心安之後,智慧就生起來了。有定、有靜、有安,這個心就生智慧,不生煩惱。「慮而後能得」:智慧開了之後,你就得到了成就。這個「得」是得什麼?得「明明德」、得「親民」、得「止於至善」,這些境界你就能得到。

綱領和方法都知道了,修行要從什麼地方下手呢?從「格物」下手;無論是世法、是佛法,都是同樣的道理。「物」是什麼?物是欲望、物欲、欲望。世間人常講「欲海難填」,你只要有欲望,就不能知止。「格」是格鬥,就跟打仗一樣。跟誰打仗?跟自己的欲望打仗,要把自己的欲望打敗、克服住。欲望是什麼?貪瞋痴慢、自私自利、名聞利養、五欲六塵的享受。我常講的這十六個字就是欲望的範圍,凡人的欲望是無止境的。

佛跟儒的修學道理是相通的。佛法修學從哪裏下手?從破「煩惱障」下手,然後破「所知障」。你看菩薩的「四弘誓願」,第一個教你發願、度衆生的大願「眾生無邊誓願度」。你要度眾生之前,先要度自己,那就是明明德。從哪裏下手呢?從第二願下手「煩惱無盡誓願斷」,從這下手,「格物」就是斷煩惱,破「煩惱障」。其次才是「法門無量誓願學」,這是破「所知障」。我們的障礙有兩大類:煩惱障和所知障,先破煩惱,後破所知;「格物」是破煩惱障,「致知」是破所知障。這兩種障礙去掉之後,你的意才誠,心才正。然後就能修身、齊家、治國、平天下,效果就出來了。無論是學佛、學儒,天天都不能夠離開儒、佛。學儒,天天不能離開孔子;學佛,天天不能離開釋迦牟尼佛。怎樣才能不離開呢?讀經就不離開了。佛經是佛陀的教誨,「四書」是孔、孟的教誨。我們天天讀經,就是天天跟他們在一起,天天聽他們的教誨,天天向他們學習。希望有生之年能夠學得跟他們一模一樣,那就成功了。佛陀出現在世間,究竟目的何在?經云:「令一切眾生離苦得樂。」所以真能離一切苦,得究竟樂者,這才叫真學佛。釋迦佛一生的行誼與孔子無二,他們達到至善,我們也希望能夠達到至善。

《中庸》開篇的簡介

《中庸》開宗明義講「天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教」。這些話講得很深!什麼叫「天命」,什麼叫「性」?這裏所說的就是宇宙人生的真相。真相是什麼?在《華嚴經》裏講得好,「唯心所現,唯識所變」。這個「心」就是我們每個眾生本有的真心,本有的真心就叫「天命」,「天」就是自然的、固有的意思。我們現前一念心性,這個真心本性,是遍法界的,充滿整個宇宙,不生不滅,無有動搖,所謂「豎窮三際,橫遍十方」。「三際」是說時間,過去、現在、未來;「十方」是講空間。在無始無終的時間和無邊際的空間裏面,心性沒有一處不遍滿。六祖惠能大師用五句話來形容這個真心本性,他說:「何期自性本自清淨,何期自性本不生滅,何期自性本自具足,何期自性本無動搖,何期自性能生萬法。」這就是《中庸》裏面講的「性」。

(請按下一頁繼續閱讀)