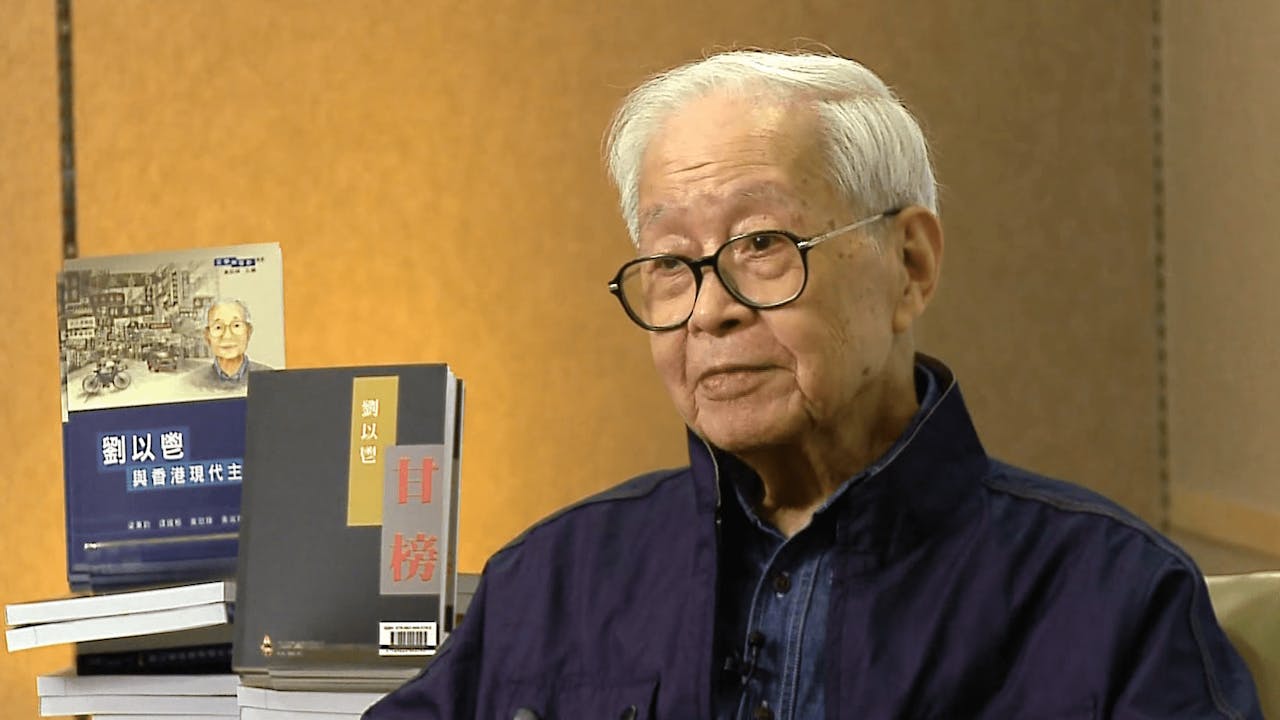

作為一個筆耕不輟的文壇常青樹,香港作家劉以鬯先生曾經在新加坡、馬來西亞(時稱馬來亞)度過了他卓有成效而碩果纍纍的5年(1952–1957)。毫無疑問,細膩敏感、銳意創新而又勤勞多產的劉以鬯,並沒有辜負這段難忘的他鄉經驗,身處異域色彩濃厚的南洋,他恍如海綿積極汲取營養卻又努力伸縮奉獻出不少甘霖。在這一時期,他創作豐富,而有關南洋的敘事,結集的主要有《星嘉坡故事》(香港:鼎足出版社,1957)、《蕉風椰雨》(同左,1961)、《熱帶風雨》(香港:獲益出版,2010)、《甘榜》(同左,2010)等。

通俗與嚴肅 並非壁壘森嚴

粗略考察劉以鬯的南洋書寫,時間上恰恰和當時寬泛意義上的「泛黃運動」大致疊合。某種意義上說,那些被冠以黃色書刊的集子未必都算得上色情讀物,但往往都通俗易懂,且大多數將故事的發生地安放在南洋,毋庸諱言,這對當時讀者本土意識與認同的形塑反倒有種「無心插柳柳成蔭」的功能。相較而言,劉的此類書寫大多亦具有通俗性和顯而易見的馬來亞本土色彩。

從此意義上說,通俗與嚴肅、精英與大眾之間並非壁壘森嚴、界限分明的。而作為中篇的《星嘉坡故事》、《蕉風椰雨》作為劉氏「娛樂他人」的作品亦具有上述特徵,比如流行元素方面的三角乃至多角戀愛,情節曲折離奇,甚至也添加了劉自身的經歷。

從香港南來新馬,1952年應《益世報》之聘,到新加坡任主筆兼副刊編輯,但《益世報》辦了幾個月就倒閉了,1953年7月,改赴吉隆坡任《聯邦日報》代總編輯,他先後在新加坡的《益世報》、《新力報》、《聯邦日報》、《中興日報》、《鋒報》、《鐵報》、《鋼報》任職。由於是親身經歷,而且對於新加坡(包括一些娛樂場所,如歌廳等)相當熟稔,所以其中的愛恨情仇往往又令人唏噓、情節張力十足,文字也十分好讀。

相較而言,《熱帶風雨》作為短篇的合集,同時又大多是劉發表於1958年6月至1959年7月的作品,既具有現場感,又具有沉澱性,反倒更可以突顯出劉以鬯更豐富的多元性和更隱蔽的實驗性過渡風格。《甘榜》亦有四篇文字和南洋有關,〈土橋頭〉則尤其精彩。概而言之,這兩個集子反倒可以涵蓋《星嘉坡故事》、《蕉風椰雨》的書寫主題、通俗性,同時又可以呈現出劉以鬯作為骨子裏是現代主義者的多元性,故此本文更側重和聚焦後兩個集子。

妙用文本互涉 呈現自我描繪

整體而言,有關劉以鬯的研究是相對豐碩的,而若將之置於香港文學研究的平台上則更是如此。但相較而言,對劉以鬯作品着力最多的部分往往是其實驗性,尤其是大家熟知的「娛樂自己」的小說書寫,筆者也忝列其中,曾經寫過長文論述劉以鬯的小說的敘事創新以及香港性(Hongkongness)呈現等。而對其「娛人小說」研究相對較少,究其要因,一方面,人們會想當然認為其水平相對較低,缺乏可以細緻挖掘的空間,而另一方面,因為其數量較多,且往往散居於各地報刊上,不易搜集和閱讀。而實際上,這類小說亦有其可觀之處。

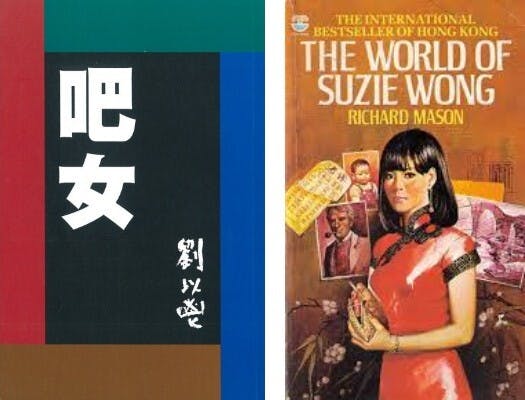

比如劉氏此類長篇《吧女》(香港:獲益出版社,2010)對於揭露和再現1960年代的香港時空,因為美國水兵到訪而帶來巨大生意的底層──吧女們的生存狀態,「工筆寫實,在描繪現實細節上顯見了它的優點」,無疑這對豐富香港文學的主題不無裨益。毋庸諱言,因為是連載作品,小說中不乏情節性用力過猛的情況,包括多女主人公玉蘭因一己身份導致全家落難的過於離奇和巧合,都相對通俗和不乏類型化書寫。

但除了主題拓寬以外,劉以鬯在敘事上亦有妙用「文本互涉」(intertextuality)的匠心──他既點評了Richard Marson同類題材的作品The World of Suzie Wong的有關酒吧女的高下,同時又讓小說中的水兵史密斯寫了一部吧女的暢銷書,而作家劉以鬯亦在寫吧女,這種策略既有生趣,同時又呈現出劉以鬯對香港本土以及香港性的自我描繪和深重情感。

本文着力於研究前人涉獵較少的《熱帶風雨》、《甘榜》,並非只是簡單介紹,為劉以鬯的豐富多彩續上一筆,而是更着眼於其南洋經驗與敘事的獨到之處。主要從3個層面展開論述:一、南洋風景,作者如何狀描當地事物/事務;二、南洋虛構,作者以怎樣的敘事策略書寫南洋(編按:本文省略);三、南洋安置,若將劉以鬯放在兩地文學史聚焦角度思考,一方面,他如何幫馬華文學書寫本土,而另一方面,經由南洋書寫,劉以鬯又如何實現了自我的轉換?……

南洋安置:文學史觀照

……劉以鬯南洋書寫的意義,需要將之安放在馬華文學史與香港文學史的雙重觀照之下。如此一來,我們既可以更好地確認劉的文學史地位,同時我們又可以看到「華語比較文學」視域下的精彩互動。

(一)作為資源的香港影響

毋庸諱言,香港文學對於馬華文學(此處包含馬來亞時空)的影響或互動是一個相當有趣而重大的話題,從二戰前,到社會主義新中國的成立,再到今日,形態不同,內在的認同素質和層次也有差別,但內在的關聯似乎可謂千絲萬縷。毫無疑問,迄今為止,二戰之後到1960年代這一時間段,香港對馬華文學的影響最為顯著,彼時中國大陸基本上處於冷戰思維下的準閉關狀態,同為英屬殖民地的馬來亞、香港華人社會間會因此有更多的關聯,香港也更因此成為馬華文學資源借鑒最重要的文學生產場域/文學中繼站,如「反黃運動」中提及的印刷品──流行讀物大多是香港製造,本土文學期刊《蕉風》和報紙副刊的主持人中也不乏港人的身影,學者潘碧華、蘇燕婷對此亦有相對詳細論述。但若以劉以鬯為個案進行觀察,則依舊有可以發揮的巨大空間。

一、本土建構。作為一個敏感多才、銳利創新的作家,劉以鬯的五年新馬經驗成為他相當重要的人生閱歷和創作資源,而對馬華本土文學而言,劉卻又是一個不折不扣的建構者。

(1)本土風情。這是最顯而易見的層面,蕉風椰雨、本土地理、職業分布、風情習俗、本土混雜語言等都歷歷可見。難能可貴的是,這些東西甚至也可化成靈動的主角,比如椰樹,榴槤,橡膠林等。相關的篇什包括〈採椰〉、〈椰樹述趣〉、〈榴槤糕與皮鞋〉、〈橡膠園裏〉,無疑,這些本土風情成為幫助本土讀者建構本土認同的重要創設。如人所論,劉此時的作品,內容大都以新加坡小市民的生活為背景,用新加坡人通俗的語言,寫活了新加坡人的心理,所以深受讀者歡迎,也成為好些寫作人在創作上模仿的榜樣。

(2)本土事件。尤其可觀的是,劉以鬯對本土事件的強調和再現。〈瞬息吉隆坡〉是對吉隆坡開拓者葉亞來一生的記載,劉截取了晚年病重的葉,藉做夢回憶其一生業績,令人感動,劉的敘述不卑不亢,既有弘揚讚賞,又有悽風苦雨,此類血肉豐滿的書寫是對殖民者和本土統治者罔顧歷史的有力回應。〈過番謀生記〉藉亞祥、亞嬋、番婆之間的複雜糾葛書寫前輩華人移民史及其歷史遺留問題(如婚姻難題),最後亞祥落葉生根,亞嬋等待無望死去。書寫故事合情合理,呈現出對本土華人史的縮微版或者是經典個案的有意描繪,可以看出作者是個關懷本土的有心人。

二、香港眼光。不容忽略的是,劉以鬯還是一個香港(中國)作家,他在書寫南洋時會不時呈現出他的這一身份。在有些小說中,新馬更多化為一種參差對照或者是背景,成為一種對視的層面。〈兩男一女〉中和美女演員白江戀愛的男人有兩個:一個是香港男人馮丁,另一個則是馬來亞華僑陳亞九。後者有錢有勢、多情寬容,但最終還是因了白江的背叛而退出愛情遊戲。〈烤鴨〉中藉在吉隆坡和友人交談,講述的卻是北京和歐美人之間的文化差異──用人力車救人的洋人被警方誤認為是想辦營業執照而收錢,造成誤會,好比北京烤鴨在洋人看來只是吃皮並不美味一樣,有一種有趣的誤解。

除此以外,劉以鬯對南洋的認知亦有一種異域觀念,夾雜了些許新馬認同。比如他筆下的婦女著裝,娘惹(Nyonya)裝總是最好的事物,無論它出現在何種婦人身上,都呈現出身材的魅力,而尤其是如果挾裹在年輕馬來女子身上,似乎更是充滿魅惑。同樣,他對南洋的一些傳說,如下蠱、本土宗教、鬼神亦有較深興趣,在書寫中也呈現出這一點。似乎,這也和對南洋的異域化實踐和傳統不無關聯。

(二)作為自我的南洋轉換

我們同樣也該將劉以鬯置於香港文學史框架內加以處理,這樣可看出其成長和成熟的痕跡,有時卻也是極易為人忽略的蛛絲馬跡。

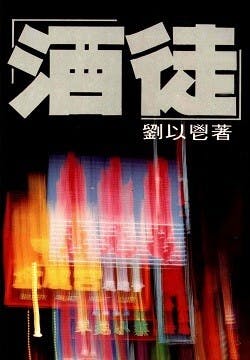

一、現代轉換:從短篇《酒徒》到長篇《酒徒》。劉以鬯的長篇《酒徒》(1963)已經成為華文文學界的名作乃至經典,往往為世人所知而且褒揚不斷。但其實在新馬的五年,劉以鬯在更早時期也就做了些必要的準備。

短篇同名作自然比不上宏闊精緻典雅的長篇《酒徒》,但酒徒角色的身份轉換卻又和劉以鬯熟悉的知識分子書寫息息相關,換言之,在香港謀生時拚命賣文的劉以鬯有感而發創作了長篇名著,但實際上諸多元素在南洋時期已經初見端倪。比如詩化意識流,比如寡婦色誘,比如小蘿莉(美少年)情結等。

甚至連〈星嘉坡故事〉裏面也不乏對文人自況的反思性書寫,對於小說主人公張盤銘來說,每當迷茫時,他便會想起某位著名的小說家。例如當他與白玲攤牌後,厭惡了放任的生活,「讀了一本潑魯士特寫的《尋覓失去的時光》」(今天一般通譯普魯斯特《追憶似水年華》,作者按);分手以後,他對所有女性產生了厭惡,則「閱讀許多海敏威的小說」(今譯海明威,作者按),因為「他無情地譴責了現代女性的喪失『女性天性』」。坦白說,文學成為主人公的歸宿,是劉以鬯慣常的處理手法,在南洋時期如此,長篇《酒徒》也如是。

包括之前所提及的以椰樹或動物視角進行敘述,其實也是劉以鬯對自身的重複和豐富化書寫,早在1951年出版的《天堂與地獄》(香港海濱書屋版),這種策略已經實施,比如蒼蠅視角觀照香港,採用了所謂「結構現實主義」(structural realism)手法,但在南洋時期卻更加豐富化,這也為他以後尤其是1960、1970年代現代派小說的銳意實踐打下基礎。上述種種發現,並非說劉以鬯江郎才盡,而恰恰是更反證了劉以鬯是如何繼往開來,走向成熟乃至爐火純青的。畢竟,以長篇《酒徒》為代表作的這種大範圍的現代轉換和質的提升是單純短篇難以達到的效果,而長篇《酒徒》之中所呈現出的無論是技巧、內容,還是附加的文學史判斷都別具一格。

二、對視與自我豐富。新馬五年對劉以鬯從一個中國作家到香港(中國)作家的轉換具有相當重要的意義和作用,有些效用更可能是潛移默化的。但簡而言之,作為異域空間的南洋對於劉以鬯重新確認自己的身份認同不無裨益,正是多元文化並存的環境、異域文化的衝擊,置身於中國性與現代性、混雜本土性激蕩的馬來亞場域,才更讓劉以鬯豐富了自己的創作手法,也更有利於他挖掘出自己作為一個現代主義者的寬闊大道和深層潛力。前面所言,劉以鬯南洋敘事的現代主義是一種接地氣的現代主義,而這種現代主義到了香港時空也是更加強調「在地性」,如人所論,「劉以鬯的種種實驗性小說,無論是意識流、故事新編,還是『反小說』、詩體小說,其實都是在探索用各種現代小說形式留攝香港的社會現實,開掘香港的文化資源。」不必說,這種堅守是一以貫之的,從香港到新馬,再從新馬到香港,都是如此。

畢竟,雅俗共賞、娛樂他人,他對比卓有成效地進行了嘗試和堅持,而且也有應有的尊敬,在提醒大家要認真審視1950年代的香港文學商品化(包含「綠背」文化的政治化運作)的傾向和思潮時,劉以鬯作為親歷者呈現出了解之同情態度,「文學作品商品化的傾向,明顯含有複雜的因素,如果想對50年代香港小說獲得清晰的總體觀念,就要放棄單純審視的方法。有些特殊的文學現象,出現在『什麼都是商品的社會』,佔的比重雖小,卻不容忽視。」或許正因為如此,作為骨子裏是現代主義者的他此後卻更保有「娛樂自己」的對立性衝動。在他那篇〈榴槤花落的時候〉中呈現出香港和廖內島之間的對比,好心的張牧師夫婦為了不讓年邁的盲人香港海員失望,張太太扮成老頭子的舊情人黃阿嬌,這個有意塑造出來的美麗人生當然令人溫暖,但無意之中似乎也是一個隱喻,目盲的香港同樣也需要南洋的善意溫暖和關愛,這對劉以鬯的成長來說,似乎更具有喻示性。

結語

考察旅居南洋五年的劉以鬯的南洋敘事,我們不難發現他在描繪南洋風景層面的冷靜、銳利與溫情脈脈,而在敘事風格上,他堅持批判現實主義以及接地氣的現代主義,徘徊於現實主義與現代主義之間。而若將之安放在馬華文學史和香港文學史的雙重觀照之下,他則既是馬華文學本土建構的參與者,又是年輕本土作家的模仿資源,同時反過來,南洋經驗又成為劉以鬯提升自我、轉化為香港作家的有力推助力。

如人所論,「早輩的香港小說作者,對大眾文化雖然採取強烈的批判態度,但某程度上卻又不自覺地套用了大眾文化產品常見的技法,去抗衡大眾文化,甚或接受了大眾文化所喜歡渲染的形象與意識」,劉以鬯也不例外,而香港現代主義者劉以鬯和南洋時期的劉以鬯也並非截然不同的身份並列。恰恰相反,前者恰恰是立足於後者之上,既有繼承,又有突破和超越,雖然前者的創新性和實驗性遠遠比不上劉以鬯回到香港時的巔峰水平。但總而言之,劉以鬯的南洋敘事是劉氏發展史上一段不容忽略的研究財富。

原刊於《台灣經驗與「南洋」敘述》,本社獲三聯書店授權節錄轉載。

書本簡介:

書名:《台灣經驗與「南洋」敘述》

作者:朱崇科

出版社:三聯書店

出版日期:2023年12月