明知山有虎,偏向虎山行,一注獨贏,必獲噓聲。但我還是要說,我撐用資助方式,加強一帶一路國家與本港學生的學習交流。

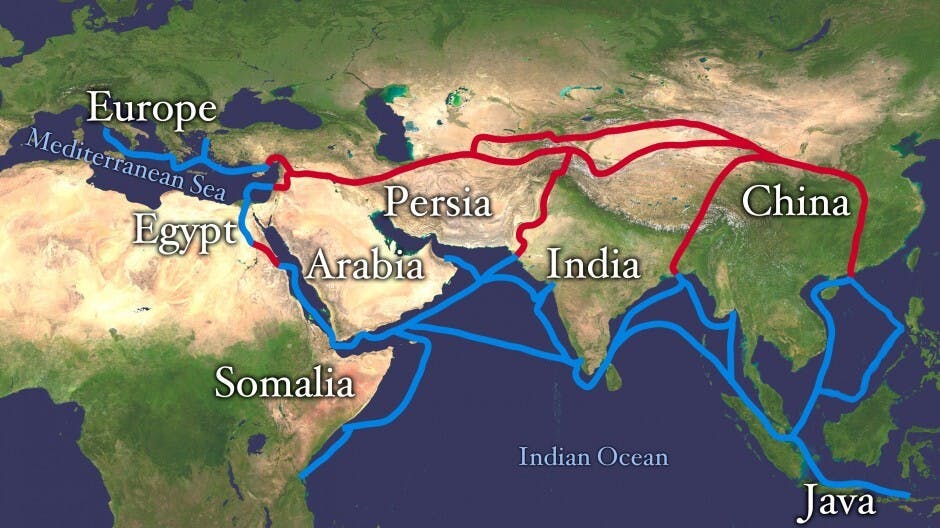

(一)一般人對大財團企業的壟斷總有怨言甚或聲討,但對美國獨霸世界經濟領域卻習以為常,雷曼事件緣於美銀行界輸出有毒的金融產品,禍延世界,香港的老人家也遭殃劫。事過境遷,沒有太多人深究美元獨霸世界,無限制地印鈔,流通新興市場,然後一聲加息,萬劍歸宗對全世界的影響。中國若要抗衡這種局面,就要爭取外交及金融領域的話事權,設亞投行及提倡一帶一路經濟區,若用戰國時期的合縱連橫去看,合乎國情,與美共逐世界話事權,我個人是支持的。

(二)兩年前的暑假,教育評議會組團去寧夏自治區學習交流,在聽取教育部官員匯報的簡報會上,我留意到有介紹內地刻意在少數民族區域如寧夏、雲南建設國際級大學,與外地加強交流。現在看來,這或許是一帶一路的部署,加強中國與南亞、中亞,甚至西亞各國的聯繫,加強中國對亞洲的影響力,文化與學術交流,對此我亦樂見其成。

(三)最近有一段不大為外界留意的報導:英國「泰晤士報高等教育」公布全球28個國家裏最國際化大學排名,港大排名第三,城大排106,稍高於中大的108。入選全球最國際化大學榜首為卡塔爾大學,其次是盧森堡大學,然後是港大。澳門大學則排第六,本港入選200名內的還有科大、理大及浸大。香港是一個自我標榜為國際化的城市,若國際化對香港人才培育及經濟發展有利,保持國際化優勢是必需的,但大家有沒有留意到澳門大學在國際化上的優勢呢?最近聽過一位澳門大學教育系的學者在座談會上的談話,他說澳門的學生比香港的還要辛苦,為什麼?香港學生講「兩文三語」,澳門學生講「三文四語」,因為還要加上葡文,但正是這個原因(葡文與歐洲、南美洲、甚至非洲的聯系),加強了澳門大學的國際化。自從回歸以後,在國際化上香港是落後了,港人與歐美間的交往其實無甚進步,若一帶一路的國家佔全世界三分一經濟產量,就算只為香港的經濟利益,加強交流是否也是必走的路?

(四)給奬學金本地學生出國留學及給奬學金別國學生來本國讀大學的政策,各國都有一定的歷史,對人才培養、各國文化融通都有貢獻。不要說清朝的公費留學生,及港英時期公務員子女留學英國的潮水了,我的學兄多年前由教會資助赴美讀大學的過程,我也常掛在口邊與人分享。六十年代能在港升讀大學的寥寥可數,我就讀的中學由美國來港的教會開辦,每年都會資助優秀畢業生赴美到相同教會辦理的大學就讀,學成回港服務,其中有兩位師兄在大學裏與一位美國跨國企業的接班人做同學,畢業後獲重用,來港後到內地設立該跨國企業的分區業務,成就裴然,至今學弟妹們津津樂道,我也曾以此例與教育局領導人分享。

在回歸後主張港府用奬學金方式資助中學生回內地重點大學升學,加強中港融和及合作,可惜資助本地學生在境外學習被認定是用公帑資助內地(多年前這是禁區,長者離港在內地若干時限也不獲老人金是一例),不了了之。(按語:這幾年長者可以在內定較長時間定居,本地學生也開始獲得資助可以赴內地升大學,相比之下,其實已屬進步)在經濟情況許可下,資助本港學生赴外地升學,甚至資助外地學生來港升學,對香港的發展有一定的價值,也應該持續進行。

(五)前數天有美軍巡邏船誤闖伊朗水域,九男一女美兵被扣留,但不足24小時便被釋放,評論員說這事若發生在一年前,後果會不堪設想,事件曝光後知悉,原來是美國國務卿與伊朗外長互通電話後的結果,原因是這幾年因美伊談判,兩人建立了私交及互信。這件事令我更確信加強香港的國際化,多與外國朋友聯系對香港發展的確有好處。

當然我明白大家可能被10億元這個數字嚇呆了,政府因為不想事事向立法會請款,凡有新增項目必定獅子開大口儘量索取一種類似基金形式的款項運用,在行政與立法關係緊張情況下,這是慣用手法,我相信這不會破壞政府一貫審慎理財的方式,10億元不只是與一帶一路學生交往的用款,而是全球學生都可以運用的款項。

當然,我怎樣說都好,只要我提及一帶一路,必有噓聲,但我還是沒有辦法不說一說我個人淺薄的識見及想法。

(封面圖片:[email protected]/Goddard Space Flight Center)