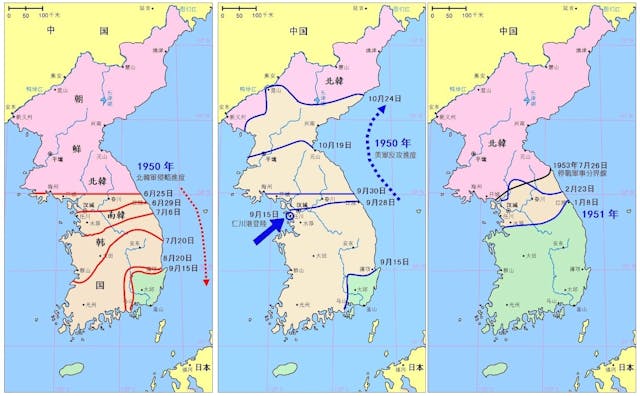

日前南韓仁川市(Incheon)七人欖球賽播錯國歌一事,估計是有心之失。南韓人每日憂心忡忡的,便是北韓那位扮癲的金家大少,他幾時會癲到打過來?70多年前(1950年6月25日)他祖父金日成,便曾揮軍進攻南韓,漢城(Seoul,南韓首都,今稱首爾)幾日內失守,不出三個月便將差不多整個南韓攻下,只剩南端一小角,若果不是美國佬的介入,南韓早便玩完。

南韓人對中共的態度

美國大軍在二戰名將麥克阿瑟(Douglas MacArthur,1880-1964)的領導下,於同年的9月15日殺到(名義上是聯合國聯軍,蘇聯在聯合國決議中投棄權票),仁川港便正正是美軍登陸之處,它西距漢城只40公里。不出個半月,美軍便大敗北韓軍,追打至朝鮮半島北端的中韓邊界。

此時中共十萬火急,在得到蘇聯答應協助後,便決定出兵「抗美援朝」,縱然北韓是原先的侵略者。約兩個月後,北韓在中共的協助下收復失地,並再次在1951年1月南進佔領漢城,但約兩個月後,北韓軍又被打退,退到漢城以北的原邊界,雙方然後膠着地打,最後在1953年簽訂了《朝鮮停戰協定》至今。

仁川是南韓第三大城市及第二大港口,城中的唐人街是南韓全國最大、亦是唯一官方承認的華埠,已有過百年歷史。欖球賽錯將〈願榮光歸香港〉當作香港國歌播,仁川主辦單位已解釋是無心之失,並非有人存心攪鬼。但筆者認為在一定程度上,這反映出南韓人對中共的態度,他們不滿中共助北韓對南韓的武嚇,已去到想用核武的地步,以及中共現時對香港的管治方式。

香港是中華人民共和國的一部分,〈義勇軍進行曲〉當然是香港的國歌,播錯是難辭其咎的,但絕頂愛國的一些香港政客,不知是幼稚、或已成中共的外判戰狼打手,即時撲出來破口大罵,要南韓政府道歉,又天真到要派人到南韓調查、拉人封艇,又要解散代表香港的欖球隊,甚至要求今後所有運動員要守規矩,播國歌時要表露出愛國情感!

有心搞錯的人,正正望你將小事化大,大到外交層面,讓全世界人都問:〈願榮光歸香港〉是什麼歌?為什麼有些人會暴跳如雷?習總書記剛在峇里舉行的G20峰會中,與南韓尹錫悅總統會面時,不但無提此事,更為了抗衡現時美國的電腦晶片戰,對尹總好話說盡。但望聰明的香港政客,不要繼續幫習總倒米。

中國國歌的由來

〈義勇軍進行曲〉是民國二十四年抗戰電影《風雲兒女》的插曲,田漢(1898-1968)是該片的編劇和該曲的作詞人,作曲者是聶耳(1912-1935)。管弦樂編寫者,是上海百代唱片公司的阿甫夏洛穆夫(Aaron Avshalomov,1894-1965),他在俄國出生,猶太裔,1917年遷美並與美籍妻子結婚,1918至1947年居中國近卅載,曾是百代公司的樂隊指揮,是中國近代音樂先驅,解放前夕遷返美國終老。在《風》上映當年,聶耳在日本遇溺身亡,年僅23歲。

由於受歡迎,〈義〉先成為國軍的一首軍曲,解放後才暫定為國歌。多才多藝的田漢是話劇、歌劇和電影劇作家、音樂家、詩人,他的名作《天涯歌女》和《四季歌》(電影《馬路天使》主題曲,賀綠汀曲、田漢詞、周璇主唱)是1930年代上海名曲。這位一生為中共效力(1932年入黨)的大文豪,竟在文革時被批鬥迫害至死,如斯下場,聞者心酸。〈義〉的歌詞遂長年被禁、改為純音樂,毛澤東死後,1978年才正式成為中華人民共和國國歌,歌詞是在文革時集體改寫的版本,但在1982年恢復田漢原作。

〈義〉的原名是〈反滿抗日義勇軍進行曲〉,所以歌詞一開始便是「起來,不願做奴隸的人們」。田漢的劇本以兒女私情為主軸,但大背景是1931年「九一八」後,日本人在東三省建立的傀儡滿洲國,東北人民已成為日本人的奴隸,所以要起來反抗。蔣介石對日本侵略的「不抵抗」、和以剿共為先的「攘外必先安內」政策,中共當然極力反對,正規軍不抗日,所以便要號召組織「義勇軍」了。

此刻亦是國共鬥爭的一個大轉折點(可參閱灼見名家筆者前文〈解碼西安事變〉,2020年5月27日),《風》上映的1935年,便正正是「長征」完畢、毛澤東抵達延安之時,毫無疑問,此際確是中共「到了最危險的時候」,因「長追」的蔣介石已在西安擺設了「西北剿匪總司令部」,集結國府四省 (陝甘寧青)的大軍,準備將中共殺個片甲不留,誰不知卻殺出了張學良這位「西安事變」的程咬金!

到今天,中國是否仍有甘願做奴隸的人們?如果有,是誰在奴役他們?所以,我認為《義》的歌詞有修改之必要,在人民愛戴的共產黨治下,富強的大中國,怎可能仍有甘願做奴隸的人、和奴役他們的人之理?在筆者居加國的近50載中,加拿大國歌便已改了多次,雖只算是小改,但改的原因是要與時並進,將不合時宜的更正過來,唱起上來便更有意思,對下一代便更有說服力。

愛國和如何愛國,是個人的自由

對國歌和國旗的尊敬,應該是由衷自願、不應是強迫性的,在加美的職業體育競賽活動,如冰球、足球、籃球和棒球賽等,以至是古典音樂會,事前必奏唱國歌的,多數人都會站立和合唱,不站不唱並非犯法,亦不會被人辱罵的。愛國和如何愛國,是個人的自由,強迫造作式的愛國,是適得其反的,清朝的留髮不留頭,不就是好教訓嗎?

其實,筆者較喜歡〈茉莉花〉、亦稱〈水仙花〉(1960年代香港小學音樂教材),有說清末曾考慮用此為國歌,它的曲調優美、聞名中外,曾用在1911年前已寫好的基督教聖詩〈耶穌美名歌〉和1926年義大利歌劇家普契尼(Puccini)的名劇《杜蘭朵公主》(Turandoc)中,當然還有香港97慶回歸音樂會上馬友友的演奏和用在2008北京奧運會。

不少英國人便不太喜歡官方國歌〈天佑吾皇〉(God Save the King,即港人惡搞的「個個揸住個兜」),較多人喜歡非官方的〈耶路撒冷〉(Jerusalem),故此有不少場合都改用後者,竟又無警察拉人、政客破口大罵、暴跳如雷,畢竟人家確是一個文明大國。

〈耶路撒冷〉原是大詩人威廉布克(William Blake)1808年的名詩,由帕里(Hubert Parry)在1916年譜曲為基督教聖詩,除了表達愛國情懷,當中亦有譴責當日工業革命的弊端,英國遍地都是剝削工人「這些撒旦魔鬼的工廠」(among these dark Satanic mills)之名句。此詩的典故,出自傳聞耶穌生前曾到訪英倫,基督徒冀望英國終有一天成為「第二耶路撒冷」。

而詩中另一名句「烈火戰車」(chariot of fire)引自舊約《聖經》〈列王紀〉,代表神助的工具,亦是1981年奧斯卡四料得獎電影(最佳電影、劇本、音樂 、戲服設計)之片名(但用眾數的”chariots”),故事講述1924年巴黎奧運會中,兩位主角的真人真事,其一是有「蘇格蘭飛人」美譽的短跑運動員李愛銳(Eric Liddell,1902-1945),他是首位在中國出生的奧運金牌得主。

李氏乃蘇格蘭裔英國人,他父親是一名倫敦會派往中國的新教傳教士醫生,李愛銳在義和團時期的天津出生,6歲時返回蘇格蘭受教育,22歲在愛丁堡大學畢業,獲理科學士學位。他在中小學時已是一名體育健將,在大學時期成為蘇格蘭全國短跑、特別是100米賽的冠軍人物,遂成為英國參與該屆奧運的重量級選手,該年亦是他大學畢業之年。

但李愛銳竟毅然放棄他的強項100米賽,因為初賽在星期日、即上帝指定的安息日舉行,電影中講述英國政府高層欲遊說他,但他堅決遵從上帝的旨意不參與,表達他對宗教信仰的貞堅不移,為自己的信念不受權貴的擺布。有如神助的他,仍分別嬴得該屆奧運400和200米賽的冠和季軍,他刷新的400米世界紀錄,更保持了12年。在巴黎奧運翌年,李氏便回到中國,與乃父一樣成為倫敦會的傳教士,終生奉獻在華的神職工作。