1967年,我就讀的香港大學中文系來了一位年輕的副講師,主要教翻譯,也兼教中古文學批評和明清散文。他叫黃兆傑。

黃先生當時剛從英國牛津回來,仍是牛津大學的博士生,又沒有大專教學經驗,所以只好當副講師。副講師是assistant lecturer的譯名。因為assistant lecturer上面沒有associate lecturer,所以校方沒有譯assistant lecturer為助理講師,聽起來感覺上好一點。不過,兩年後,職銜上那個「副」字就因為黃先生拿了博士學位而消失了。

兼持浪漫與邏輯的教師

當年,黃博士年輕、隨和、衣着刻意地隨意、舉止和談吐都洋溢着帶點憂鬱的青春氣息,所以容易和同學們打成一片。他的博士論文研究我國中古文學批評中的「情」字,所以大家都笑他多情。我和黃博士很快相熟,倒不只是因為我上他的課,其實我們是因為戲劇而相熟的。

我雖然並非港大學生會劇社的成員,但打從一年級開始就不斷被劇社徵召演出舞台劇,而黃博士對戲劇有很深的認識,所以常被劇社邀請作演出顧問,也常出現在我們的戲劇排練之中。排完戲我們大夥兒就去吃夜宵。黃博士是一個十分「浪漫」的人,難怪他喜歡戲劇。戲劇確能把我們從痛苦的現實帶到浪漫的虛擬境界中,令我們陶然自醉。

當然,我也上黃博士的課。我自恃所受的國學教育比較正統,於是把上課時我認為有問題的讀音和解釋記下來,課餘就向黃博士提出質詢。黃博士並不介意,但有時也不免要向我的傳統思維作出反擊。黃博士十分聰穎,而且善於思考,喜歡懷疑,精於推理。

因為他並非所謂科班出身,所以十分樂意用漢學的探究方法處理學術問題,從不輕易接受「豈不然乎」的論辯方法,而是要從多角度探討問題,要訴諸邏輯。和他討論問題,我起初覺得不耐煩;但他是一個那麼有耐性的人,總能心平氣和地應對。他的思考方法終於感染了我,令我覺得這個方法在翻譯古文時尤其有用。

那幾年,我跟黃博士學了不少技能︰學思考,學翻譯,學喝酒。每次到黃博士的辦公室求教或閒聊,甫坐下,他就會從書櫃內取出一瓶威士忌,要和我喝「黃水」。我讀大學時本來不喜歡喝酒,所以開始時並不能領略威士忌的味道。但是喝多了就習慣了,而且對喝酒產生了興趣,更不限於威士忌。

我在英國深造時學過品酒,多年後回香港工作,在外面喝酒和「飲美酒」的機會似乎比黃博士多,但是嗜酒的程度卻遠不及他,因為他很快就喝酒喝出毛病來。

我在港大讀本科和碩士時,跟黃博士學習的機會頗多,主要在閒談中得到他的提點。難得的是,當我在倫敦大學讀博士時,黃博士也曾休假去英國,往來牛津和倫敦。昔日在港大時與他茶聚和飯聚的時光,因而得以延續。不過以後各奔前程,這種閒情就不再了。

孜孜不倦 英譯古文

我在1974年從英國去美國威斯康辛大學教書,1976年從美國回香港工作。其後30多年,往往要同時兼顧不同性質的工作,所以身心十分疲累。我在香港中文大學教書和做研究的前半段日子,還有一個副業,就是參與新界市政,處理過的大項目包括在沙田策劃興建文化博物館,小項目包括為葵青劇院設定座位的行距,使像我一般的高個子觀眾坐得舒服。

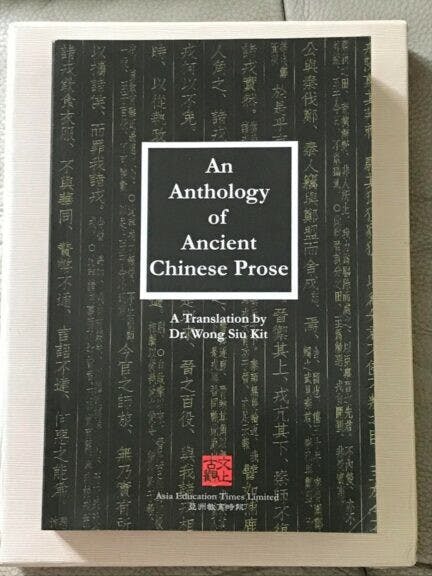

1995年結束了市政生涯,1996年卻全職投身大學行政,教學和從事學術研究於是成為副業,要看的書和要寫的書在數量上都無法達到自己的要求。相反地,黃博士心無旁騖,非常專注於學術;升等至教授後,仍然孜孜不倦,務要把整部《古文觀止》的篇章翻譯成古雅的英文。而在翻譯過程中,他對中國古典文學的認識,變得超乎尋常,倒像愈舊愈醇的酒。我深感瞠乎其後,而他也因此熬出病來。

1998年,黃教授因病進了九龍聖德肋撒醫院。那時我違教已久,心中未免歉咎,於是乘夜去看望他。進病房時,見到黃教授坐在病牀上和一位女護士談話,精神還算不錯。我對護士說,黃教授是我的老師,護士恍然大悟,並且以讚歎的語氣對黃教授說:「怪不得你的氣質這麼儒雅。」黃教授聽了不禁眉飛色舞。

他已經是資深教師,自有他的威儀,難得那一瞬間卻顯露了昔日年輕講師時的表情。護士離去後,我和黃教授聊了半個小時。他是一個頗為豁達的人,不喜歡無謂的回顧,也不喜歡空泛的前瞻,他喜歡談的是當下。我們交換了工作上的最新消息,離開時,我留下一本由我編撰、出版不久的《香港詩情》給他閒讀。

黃教授的病情不太嚴重,幾天後就出院了。但聽說他沒放棄過纏繞着他生命的「黃水」。誠然,要是在那個時刻放棄「心頭好」,人生就會變得乏味和毫無意義了。

還有一個心頭好黃教授沒有放棄,就是譯註古文,也就是說,他從沒放棄讀書。2003年10月10日,剛退休的黃教授來到香港中文大學中國語言及文學系,以論文校外考試委員的身分給我的一個博士研究生考口試。黃教授的博士論文專攻一個「情」字,我這位學生的博士論文專攻一個「味」字,兩者相互呼應,所以請他作那篇論文的校外考試委員是再合適不過了。

黃教授提出的問題很獨到,令我由衷佩服。口試完畢,黃教授充分體現了《論語》中「唯仁者能好人,能惡人」的精神,對論文作出極高的評價,並且毫不猶豫地給論文打了一個甲等。

10年匆匆過去,黃教授還好嗎?

10月30日,我設宴款待黃兆傑教授,也請了剛通過口試的那位研究生和幾位同事作陪。這是我和黃教授自英國茶聚和飯聚之後再次同席。30年過去了,我們都變得老成了,我們好些學生已拿了博士學位,我們的話題也嚴肅了許多,主要談香港和國際時事,當然也不忘對後輩作出關懷和勉勵。總之那些都不是我們年輕時的話題。

那次也是黃教授和我的最後一次飯聚。才不過4年,我竟然要在靈堂送別黃教授了。

10年匆匆過去,我還在過着難以調控的忙碌生活,未能忘卻營營。不知脫離了肉身束縛的黃兆傑教授這10年過得怎樣呢?別易會難,謹以這篇小文章寄意。

按:黃兆傑教授(Prof. Wong Siu-kit),著名比較文學研究者、翻譯家,1937年9月11日生於香港。早年就讀九龍拔萃男書院、香港大學、牛津大學。1967年起任教於香港大學中文系,2003年榮休。黃教授中、英文學兼善,學殖深濬,文筆雅醇。所著Early Chinese Literary Criticism,交譽學林。主講翻譯學,且先後翻譯《文心雕龍》、《古文觀止》、莎士比亞戲劇等名著。2007年11月7日在香港逝世,享年70。

原刊於《典型夙昔.前修緬思錄(初集)》,本社獲作者、編者授權轉載。

好書簡介:

書名:《典型夙昔:前修緬思錄(初集)》

主編:陳煒舜

出版社:台灣萬卷樓出版有限公司

出版日期:2021年4月