日前,香港考試及評核局出版2015年文憑試《考試報告及試題專輯》,當中撮述文憑試中文科考生表現,令社會各界「眼界大開」。部份考生不但錯字連篇,如將「一己私慾」誤寫成「一己私肉」,更有曲解「孟母三遷」為「怪獸家長」,顯示對中國傳統歷史文化認知淺薄。但值得慶幸的是新一代青年「創意無限」,應用、推論和表達的能力大有「一代新人勝舊人」之勢。為何香港的中文教育會落得如斯田地?考生的表現是「游談無根,不學無術」,還是「思維敏銳,想像力強」?究竟我們希望新一代在完成基礎教育後會變成一個怎樣的人?

考試主導的新高中

眾所周知,新高中開展後,公開考試為求全面考核聽講讀寫等能力,設有閱讀、寫作、綜合、聆聽、口語等多張試卷,無形中將學習語文過程「碎片化」,令學習內容零散而欠缺整合。語文學習變成了一系列瑣碎的、割裂的、機械式的練習,看似全面發展多元能力,實質就如七寶樓台,炫人眼目,拆碎下來,則不成片段。更甚者,不少中學為求佳績,在課堂上輪流操練應對各份試卷的技巧,甚至在考試主導下將操練提前至初中階段,語文教育的理想因此失落。

與此同時,新課程取消必讀必考範文,學生沒有必要精讀經典篇章,基礎語文素養難以建立,應考時自然是言之無物,只能誇誇其談。最後,為應付「死亡之科」帶來的升學壓力,語文學習偏重「工具性」,中文被矮化為「溝通工具」和「升學門檻」,莘莘學子鮮能欣賞語言文字之美,更遑論中華文化之博大精深。

不知儒家思想為何物

當然,除中文科本身有所不足外,新高中課程的整體規劃也責無旁貸。由於課程規劃失誤,大量科目內容繁多,補課以追趕教學進度已成為學校常態,叫莘莘學子身心俱疲。而且大學大部份學系在聯招主要計算兩個選修科成績,所以選修三個科目的學生數字拾級而下,第六屆的中四學生只有三成選讀三科,而第四屆學生在中四修讀三科的雖有三成半人,但到中六就因退修而銳減一半至一成七。

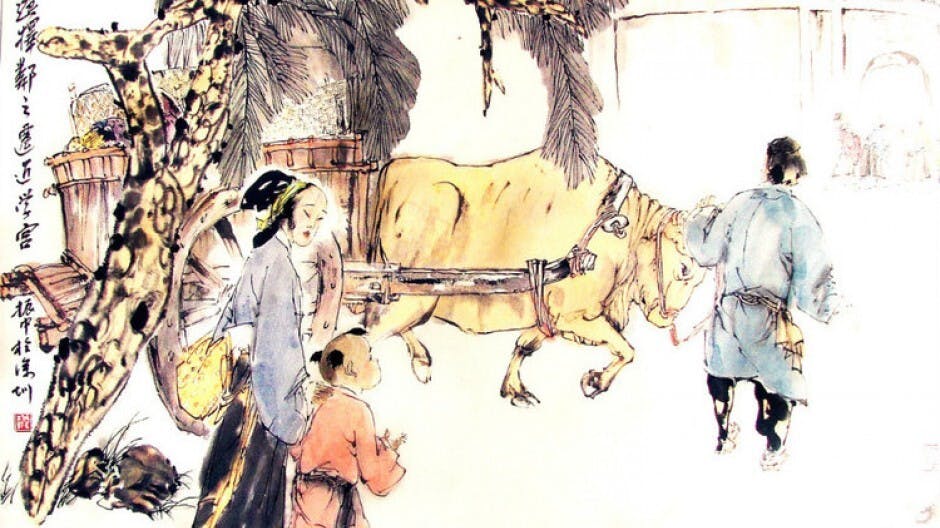

影響所及,學生的知識和視野日趨狹窄,難以做到觸類旁通和聯繫各科知識的理想,大大影響教學成效。舉例而言,以往有接近一半的考生會修讀中國歷史或中國文學,從而深入接觸中國文化內涵,但現在中史和文學均淪為夕陽科目,修讀者只寥寥數千,試問又怎樣對中文科學習產生相輔相成的作用。學生沒有在中史科了解百家爭鳴的史事,不知儒家思想為何物,又未能在文學科精讀先秦經典散文,不知道孟母是何人,不理解孟母三遷的深意,不是全中情理之中嗎?

無知還是創意?

當然,社會上也有不少人士認為考生創意無限,反責評分者只重標準答案。事實上,題目考問的是孟母三遷對現今的家長培育子女的啟發,所以考生加入樓價高企、怪獸家長等現代元素作為發揮和引伸,其實並無不可。再者,究竟考生是對孟母三遷的故事內容和文化精神透徹了解,再加以引伸討論,還是一知半解,只就題目提供的片言隻語隨意發揮,信口開河,兩者實在極大分別。而我等只憑考評局報告的簡短描述,自然難下判斷。

然而,就教育現場所見,不少考生在中文科和通識科等需要發揮己見的科目,出現的都是後者的情況,他們對議題背景一知半解,學術知識未夠鞏固,就根據一己理解大發議論,個人己見無限放大,客觀理據置之不理,最後形成「推論步驟正確,解說有氣不紊,但不符事實,不合情理」的現象。

由於教育改革重視「學會學習」,教學要顧及「技能為本」和「思維訓練」,例如中文科各級統一考試多引入聆聽和討論考核,故現今學子自幼訓練有素,「無料吹水」的能力確是有所提高,但尊重知識的態度和苦學知識的熱忱則今不如昔,遑論擁有充足的基礎知識運用於分析討論之上?事實上,教改推行至今,不少科目仍未在「死記硬背」和「游談無根」兩個極端之間找到兩全其美的平衡點,是否「賠了夫人又折兵」實有待社會大眾判斷。

(封面:網上圖片)