明代陳第《毛詩古音考‧序》說:「時有古今,地有南北,字有更革,音有轉移,亦勢所必至。」事實上,從古至今,字形、字義、字音,都有不少變動,往往在漢字漢語中造成一些不容易明白的密碼,筆者在本專欄所發表的文章,大多數正是要為讀者破解這些密碼。謹舉數例如下:

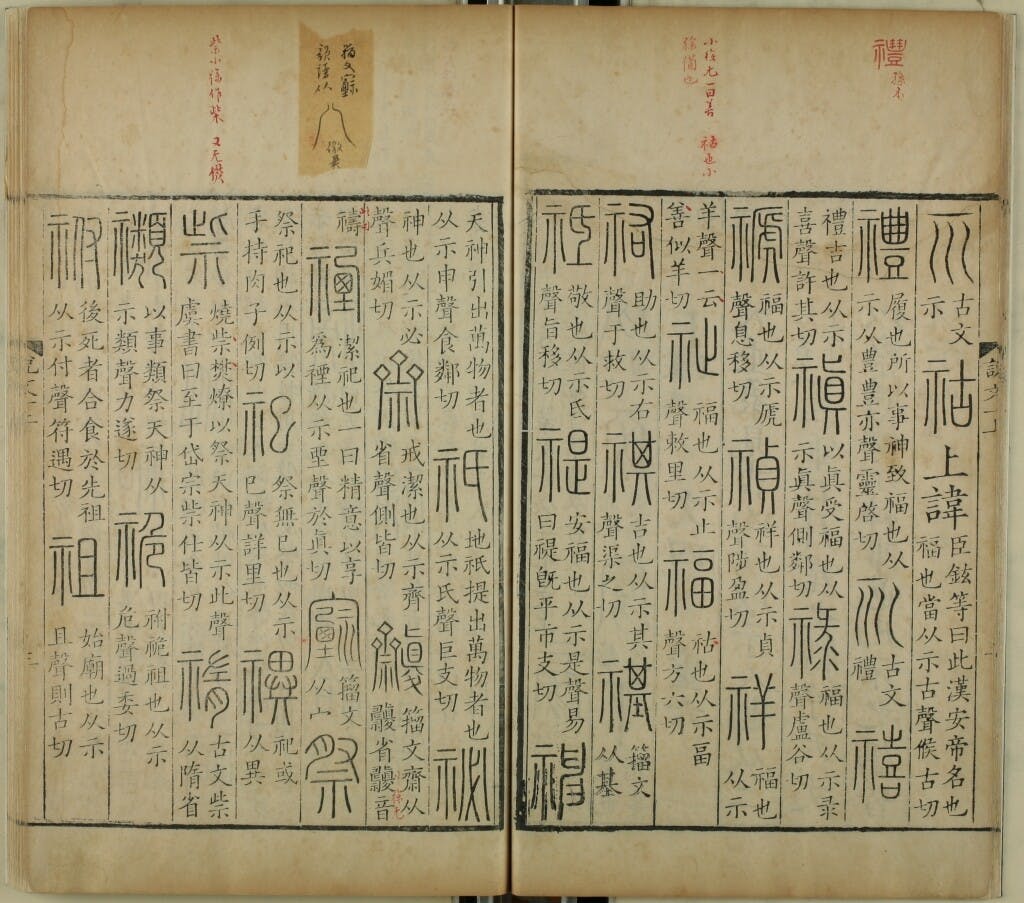

(一)「香港」的「香」,為什麼从「日」?這一問題,相信許多香港人都不懂得怎樣回答。其實,「香」字並不从「日」,《說文解字》:「

(二)為什麼「射」字从寸身而「矮」字从委矢?寸身會意,當為矮;委矢會意,當為射。「射」、「矮」二字會否應當互掉?提出上述說法的人,是不明白「射」、「矮」二字的構造和演變。「射」字金文作

(三)香港島的北面是九龍半島,九龍半島伸向海中的一個地區叫「尖沙咀」。我們有沒有想過,「尖沙咀」是否原來的寫法?還是本應寫作「尖沙嘴」?讓我們先看看「咀」是甚麼意思。《說文解字》:「咀,含味也。」意思是口裏含著東西,而品玩其味。南朝梁劉勰《文心雕龍.序志》說:「咀嚼文義。」唐代韓愈《進學解》說:「沉浸醲郁,含英咀華。」「咀嚼」和「含英咀華」的「咀」字,意思均與《說文解字》「咀」字說解相因。尖沙咀的「咀」,與「咀嚼」、「含味」無關,是借作「嘴」。其實,《說文解字》沒有「嘴」字,只有「觜」字。《說文解字》:「觜,鴟舊頭上角觜也。」也就是說,「觜」之本義為貓頭鷹頭上的毛角。毛角,即頭上毛似角者。毛角尖銳,故尖銳的鳥嘴曰「觜」。其後凡口皆曰「觜」,又加口旁作「嘴」。《說文解字》「觜」音「遵為切」,《廣韻》作「喙」解的「觜」已發展出「即委切」一音,但《廣韻》仍沒有「嘴」字,「嘴」字在《集韻》才出現。由於鳥嘴尖而長,故「嘴」又用來指某些器物上長而尖的部分,如茶壺嘴、煙嘴等。至於「尖沙嘴」,顧名思義,原是九龍半島伸向海中尖尖像鳥嘴的沙地。當然,現在大廈林立,呎土萬金,已很難再找到沙地了。

漢字與漢語,源遠流長。研究漢字、漢語,若能濬源通流,往往有助稽疑抉奧。希望本專欄的文章,有助讀者進一步認識我們每日都在使用的漢字和漢語。