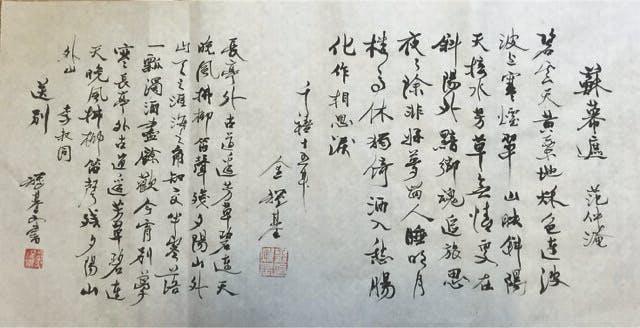

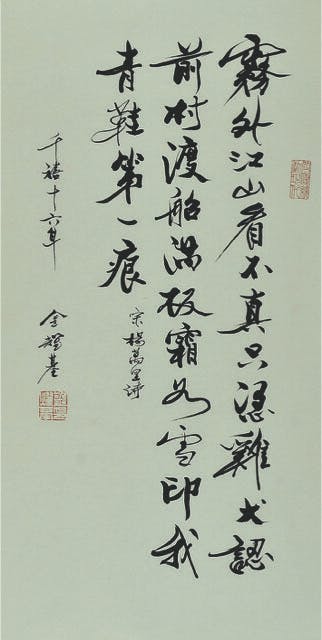

編按:香港集古齋3月16至23日舉辦金耀基八十書法展,中華書局也及時出版《金耀基八十書法集》,誠為相得益彰。金耀基教授惠賜本刊書法集代序,讓讀者先睹為快。

父親是我書法的啟蒙老師。記憶中,從小學開始,父親就教我寫字。但小學正處於對日抗戰期間,父子聚少離多,父親真正耳提面命、督導我寫字是1949年我十四歲到台灣以後,從成功中學到台灣大學,十年中,未嘗間斷。父親知我好學,很少要我勤讀書,但常說讀書重要,寫字也不可一曝十寒。他認真地說:「字如人之面目,必須用心去寫。」父親的書法在友人圈中享有聲名。他勤練顏魯公書法,蓋愛魯公書,亦敬魯公其人。他最喜寫《爭座位帖》。父親也要我練顏體,但他更鼓勵我臨王羲之書帖,我臨摹最多的是右軍的《蘭亭》,特別是右軍的《聖教序》。父親對我的書寫,時有稱許,但多次略帶批評的說我的字太多「己意」。記得在台灣大學讀書時,陽明山管理局友人請父親為陽明山一山坡題「好漢坡」三字。父親要我試寫,我寫就後,父親淡淡笑曰「可以用」。所以陽明山山坡上有我學生時代的書法。誠然,不是父親,絕不會有今日我的書法展,父親是「我的書法緣」的第一緣也。

大學學府墨香處處

我一生寫了70多年的字,像所有現代的中國知識人一樣,用鋼筆、圓珠筆寫字遠多於毛筆。毛筆的實用性日減,也因此毛筆寫字便更是純審美的藝術行為了。在我八十餘年的生命歷程中,從1967年第二次去美國留學起,到1970年來香港中大新亞書院執教,直至2004年自大學退休之日止,在此前後37年中,基本上已沒有用毛筆了。誠然,我這一輩子的中英文論述、文化政治評論以及三本散文集,皆由鋼筆或圓珠筆書寫,而1967至2004這些年中,毛筆已不再置於案頭了。回想起來,在一些特別的情形下,我也曾數次拿起毛筆來。1975年,我在英國劍橋大學訪研期間,業師王雲五先生來信,要我為台灣出版界為慶他九十歲鑄造的半身銅像背面以200字書寫他九十年的人生壯遊。一代奇人王雲五師收到我的書寫後,對我的短文與書法都十分喜歡,備極嘉許。這可能是我寫字以來感到十分滿足的一次。九十年代,我為中文大學的迎賓館題「見龍閣」(此為中大同事、香港名士何文匯兄取名)三字,此雖非我得意之筆,見者頗多譽美。深圳著名報人,文藝評論家侯軍先生見後更著文謙稱自此開始了他對我的「求書之旅」,我們亦因此成為20年的知交。對了,在我停(毛)筆的歲月中,不少個颱風之夜,有驚而無險,我因額外而得的假期,也會興起提筆,分贈親友,自娛娛人。

與歷代著名書家神交

我發覺在停(毛)筆年月中「偶爾」書寫,常有不虞之譽,而我自己覺得這些書法也不全無可看可觀之處。自忖我的書法所以並無退步,且或有進境,實緣於常年讀帖不斷之故。在中大三十四年間,讀帖是我「業餘」最大的樂趣之一。我初到中大新亞時,父親曾從台灣來港探望(這是父親第一次來香港也是唯一的一次),他特地帶來日本東京都山田大成堂製作的《淳化閣帖》贈我,並囑我「多讀帖」。現代中國的知識人是幸運的,古人難能一見的美書,今天都已進入尋常人家,我幾乎可以賞讀到歷代著名書家的精妙書法(有時在博物館還可見到真跡,當然博物館也是中國現代才有的)。我心儀的書法家,自二王(羲之與獻之)以下,有顏真卿、蘇軾、黃庭堅、米芾、宋徽宗、趙孟頫、文徵明、董其昌、徐渭、張瑞圖、王鐸,以及清代的何紹基、鄭板橋(二十世紀以來有不少一流的書法家亦為我所喜愛)。面對這些書家的法帖,誠如蕭梁庾肩吾《書品》所云:「開篇玩古,則千載共朝;削簡傳令,則萬里對面」,有見書如晤面之樂。而對我最喜愛的法帖,我是一讀再讀,百讀不倦,每讀之,默識暗味,心臨手摩,而心嚮往之。我的漢字書寫可說是師法多家,而不知歸宗何家,誠如米芾所云:「不知以何為祖也」(《海岳名言》)。其實,我的書法中有一款「形式」,實不關帖學,而是受到敦煌榆林窟「文殊變」與「普賢變」二圖的筆法啟示所得,圖中諸天菩薩,雲步相連,滿天飛動,盡顯出神入化的線描藝術之美。我這一款形式的書法,就是以「畫筆」默用圖中纖細的「鐵線描」和輾轉自如的「蘭葉描」來書寫的。書畫同源,信然。

書法險遭滅頂之災

2004年自中大退休,我第一時間拿起了毛筆,並立意定時書寫,有時一寫就是六七小時,欲罷不能,「領袖如皂,唇齒常黑」,居然樂此不疲,寫字成為我退休生活的中心,對於漢末崇尚「翰墨之道」的純藝術美學之追求,亦有所體悟矣。

中國書法是漢字的書寫美學,是以「線條」為藝術美學的表現形式,在世界藝術中獨一無二(日本因有漢字,故亦有書道)。文史兼美的國學大家錢穆說:「中國藝術中最獨特而重要的,厥為書法」(《中國文化史導論》)。錢先生書法剛健婀娜,自成一格,他在八十六歲目疾之前給我的第一封毛筆信,絕然是一件藝術珍品。錢先生一生著述都是為守護中國傳統文化。他之重視書法,是自然之事。二十世紀初葉,五四新文化運動中,中國傳統文化受到嚴峻挑戰,新文化運動對中國文化之批判的核心講到底是「去儒學中心化」,相對言之,中國傳統的審美文化並未根本撼動。當然,新思潮與白話文運動對以古文為載體的古典文學是有衝擊的,連中國藝術的繪畫也曾受到質疑與冷待。說起來,在新文化運動的大潮中,中國藝術的書法可能是最能保有原神原貌之中國藝術特性的。不過,不能忘記中國書法作為一種獨特的藝術形式也曾遭遇過有滅頂之災的危機。上世紀二十年代,文化名人錢玄同、瞿秋白等先後提出「廢除漢字」的方案。前者主張採用新拼音文字,後者主張拉丁化新文字。今日我們或認為錢、瞿的主張匪夷所思,在當時則朝野學者和應二人之議者儼然是一個新風氣。一點不誇大,如果漢字拼音化(拉丁化)成為事實,則漢字滅頂,而書寫漢字的書法也就難以存在了!真的,有漢字,才有書法,漢字常存,中國獨特的藝術就會常存。

書法講求「氣韻生動」之美

漢字書寫有五種書體,即篆(大、小篆及甲骨文),隸、草、楷和行書。五種書體各有風貌,書之佳者亦各能顯各種書體之美。我個人最喜行書(包括行楷與行草)。自少即喜臨王羲之行書。右軍開帖學之始,而二王(羲之與獻之)為主的 「飄逸飛揚,逸倫超群」的魏晉書風,實為漢字奠定了獨特的書法美學傳統(李澤厚在《美的歷程》中對此有精約的論述)。我深以為行書最能顯發毛筆所施的「線條」之形式美與視覺美。

中國歷來有書畫同源之說,實因中國漢字有象形與會意。故論畫品畫常可用於論書品書。南宋謝赫《畫品》提「六法」為品評畫家之準則,第一法曰「氣韻生動」,亦是六法之總綱。唐張彥遠《歷代名畫論》第一卷《論畫六法》再次強調謝赫「氣韻」之說,曰「若氣韻不周,實陳形似,筆力未遒,空善賦彩,謂非妙也。」氣韻之說,長北教授贈我的新著《中國藝術史綱》、《中國藝術論著導讀》論之切要精當。我深感歷代書法,不論唐之尚法,或宋之尚意,書之佳妙者不能不符「氣韻生動」之美學原則,晉王右軍的《蘭亭序》、唐顏魯公的《祭姪文稿》及宋蘇軾的《寒食詩帖》之所以為天下三大行書,實皆在「氣韻」上盡顯其風華也。至於清乾隆視為稀世之寶的「三希堂帖」:王羲之的《快雪時晴帖》、王獻之的《中秋帖》(有謂此是米芾臨本)及王詢的《伯遠帖》,亦無一不有「氣韻生動」之美學感受。我總覺得書法有五體,各體之書法應有不同的審美原則。篆、隸與楷三體實難盡用「氣韻生動」為審美判準也。但不論哪種書體之書寫都必須具有「書法美」。書法美必須考究書之結體、骨氣、陣勢、筆意與墨趣。書不美便不足以言善書。書者可以求奇、求怪、求拙,但必須有奇之美、怪之美、拙之美,若不美,則只是奇,只是怪,只是拙,更不能入書法美學之流也。至於世間竟有求醜嘩眾者,則余欲無言矣。

我的「書法美」觀點,可能最與我同調的是名書畫家林鳴崗先生。林鳴崗最不能容忍的是中外一些有名無名以畫「醜」出格駭世之流,他屢屢著文鞭撻,實只為守住藝術求「美」的底線。鳴崗留法20多年,他的油畫技藝完全已達到徐悲鴻以來中國不數位油畫大師的高度,他的畫深得莫奈之彩(光)韻,稱之東方之莫奈,非過譽也。最令我歡喜的是,我們不止在藝術立場上有共同觀點,我發覺原來他知書好書,一手書法也大有可觀。

原刊於《明報月刊》,本社獲作者授權轉載。

(圖片:中華書局)