到維也納,「莫扎特」無處不在。到糖果店、超市,最受遊客歡迎的是有莫扎特包裝的朱古力。問店員:「普通包裝的朱古力,與莫扎特朱古力,有什麼分別?」「內涵一樣,同一間廠出產。」「為什麼價錢不同?」「因為糖衣可留作紀念。」

魅力沒法擋

電影《莫扎特傳》(《Amadeus》)上映至今已40年,它的影響力仍在?以莫扎特為名的商品,從朱古力到威士忌,仍屬暢銷貨品,就算是市內二流的音樂會,只要是演繹莫扎特作品,遊客也會購票進場。

問Henry(邵頌雄):「我喜歡聽大提琴樂曲,是看過與Jacqueline du Pre有關的電影。對莫扎特的好奇,是由歌劇《Amadeus》開始(其後再看電影)。電影可推動我們欣賞古典樂曲麼?」

Henry回應:「電影對古典音樂的推動,不能說沒有,但程度與成效都非常有限。就像講Jacqueline du Pre、David Helfgott、Wladyslaw Szpilman的電影,着眼點都是講述主角一生的奇情故事,音樂只是陪襯。觀眾會因為這些電影而愛上Elgar的Cello Concerto、Rachmaninoff的第3號鋼琴協奏曲、蕭邦的鋼琴作品嗎?」

告訴Henry,我是看過電影,才去找du Pre演繹的Elgar、海頓、Dvorak的作品來欣賞。

同意Henry說的:「許多古典音樂的作品,都不屬於我們的年代,要深入理解和欣賞,需要花費很多時間和工夫。」

談起剛在Netflix上映的《大師級愛情》(《Maestro》),「身兼編、導、演的Bradley Cooper很聰明,不循『音樂電影』的路線來創作這部作品,而將之定位為Leonard Bernstein與Felicia Montealegre之間的愛情故事。」

指揮家的右手

對Netflix近日推出的音樂電影《大師級愛情》(《Maestro》)、《Tar》,邵頌雄(Henry)說「喜歡《The Maestro》多於計算太多的《Tar》」。

古典音樂能牽動人心,「在於它對生命各個環節,不論是愛情、友誼、戰爭、飢寒、宗教、哲思等,種種恐懼和憧憬,都深刻地寫進作品之中,激盪聽者心弦,讓他們反思人生。」

因此古典音樂一點也不「離地」,不會「不食人間煙火」的,套用有關觀點來看上述兩部電影,刻畫人間情愛,自是談指揮家Leonard Bernstein較為深刻。指揮家在台上與台下,可以是「面貌」完全不同。

Bernstein乃性情中人,台上是藝術家,全情投入,揮動指揮棒,把樂隊演繹樂章帶到更高層次。台下他是凡人,吃人間煙火,為愛情而煩惱。

一身兼數職的Bradley Cooper把「Leonard Bernstein與Felicia Montealegre之間的愛情拍得非常感人」。

告訴Henry我的觀後感:「看《Maestro》體會到年歲增長如陳年好酒,漸入佳境,人間晚晴是怎樣的一回事。」

Henry說:「飾演Felicia的Carey Mulligan演技超班。電影運用Bernstein自身的作品,穿插一些馬勒的交響曲,都與劇情緊密聯繫,沒有Hard Sell古典音樂的感覺,非常值得推薦。反觀《Tar》,把各種流傳於這個圈子內的花邊新聞炒為一碟,看頭僅在於Cate Blanchett的個人表演。」

指揮家Tar(Cate Blanchett飾)接受訪問時說:「我舉起的右手不動,時間停頓下來,大家都在等。」

等那Restart!進入另一境界。指揮家就是有此能耐。

動人樂章

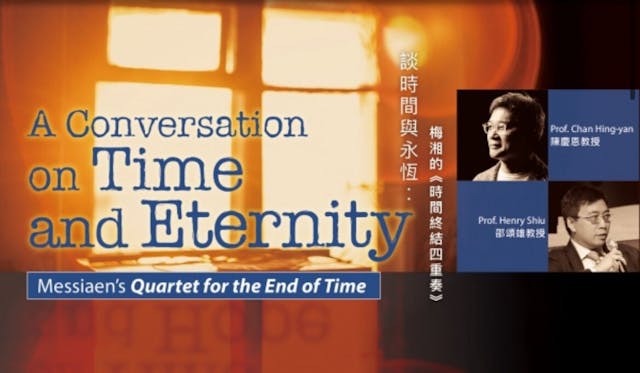

剛看完Netflix的兩套音樂電影《大師風華:真愛樂章》(《Maestro》)及《Tar》,邵頌雄(Henry)傳來他與陳慶恩的對話「談時間與永恆:梅湘的《時間終結四重奏》」。兩位教授把梅湘的作曲歷史背景、個人風格講得清楚明白,讓我增長見識。聽過兩人對談,很想找來有關樂曲,細心欣賞。

聽Henry談到梅湘在二次世界大戰時的遭遇,他對作曲的執着、在戰俘營內開音樂會,皆屬上佳題材,可拍成感人電影呢。

梅湘(身為法國人,他為法國參戰)成了德軍戰俘,他什麼都可以不要,但他所作的樂章,拼死也得隨身帶着。知道他是作曲家,德軍沒有為難他,還容許他繼續作曲。

其後他竟可以在營內開了個四重奏音樂會,除了小提琴弦線無損,大提琴、鋼琴、單簧管俱受「內傷」,近乎不能使用,音響設備更不用說了。但這個音樂會,竟讓過千聽眾(除卻德軍,就是戰俘)沉醉在梅湘的樂曲裏(把這一幕拍成電影該會很可觀。這個音樂會什麼都欠缺,唯一不缺的是扣人心弦的四重奏,比什麼都好)。

Henry把梅湘這段歷史說得動聽。

梅湘人在戰俘營,這位天主教徒仍能用心創作,寫出《時間終結四重奏》不朽之作來。

Henry記起我問哪張Horowitz的CD比較好,他說:「如果只能選一張,我會選他的最後一張錄音《The Last Recording》,於很多方面而言,都是他一生藝術的Consummation。」

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。