李偉民(Maurice)傳來他的最新著作《佬文青:懶得唏噓》封面。一年一本書,來到今年書展,拿出第12部作品與讀者見面。

人不在香港,沒法出席Maurice在書展的座談會。不過,一直都有看他的專欄。他上一篇談〈和名牌的戀愛與分手〉,指出名牌自有它的美(不然的話沒法成為名牌?),但他眼中的美,「在於心靈和腦袋」。

第12本

起初剛出道,年輕律師Maurice還是愛「周周買名牌」的。近10年Maurice「看穿物質之虛幻,好便好,不好便不好」,這位佬文青道出:「一個人的美,在於他或她的智慧、人格和氣質。」

那麼在《懶得唏噓》,Maurice要說些什麼呢?在自序他透露了他的人生取向,他不怕孤寂了,因為那是「智慧的最佳催生劑」。

認識Maurice的時候,他已經不用靠名牌來打扮自己了。他的親身經驗,出席發布會,有公關對他說:「大叔,搬運的請由後門出入。」

不過,Maurice也太過分了,他反問公關:「你最近看了哪本書?」

所以,當Maurice說他「懶得欷歔」,我是有點保留的。他對身邊的人「不再閱讀」,會不會有點欷歔之情呢?

偶然與Maurice見面,他仍是那麼忙碌,有那麼多的Projects有待完成。永不言倦的Maurice,還想寫小說呢(只因太忙,仍未能靜下來寫小說的第一章?),Maurice說他「學會了灑脫……可以無動於衷」、「從不確定中找到確定」。

希望明年可看到他的第13部作品:《小說》。

治療作用

看書名《堇塘雜文錄:以寫療寫》,《感世與自適:北洋元首的文學場域》,是不會想到作者陳煒舜是位年輕學者。看過文章,煒舜厲害之處是把舊時代的人與事,轉化成可讀性極高的文化、有趣的歷史故事(他可做足考據),寫今時今日人和事更是生動有趣。每次看他的文章,總有意猶未盡之感,希望他多寫一點。

不過,煒舜說書展有他的作品出售,他卻「人就不會去了」。

他的《以寫療寫》說出書寫雜文/散文的「益處」,能「暫且從故紙堆中(研究都要翻看古籍、大量資料)抽身,輕鬆撰寫一段小文字」,足以「轉換心情」,具「療癒作用」,是為「以寫療寫」。

余光中的《左手的繆思》,詩人說他用右手寫詩,寫散文便用左手,可讓右手歇息一下。

煒舜也是用「右手」寫學術文章,「左手」寫他的散文?

書寫,有治療效果。Writing Therapy,對身心健康可有幫助。同樣是執筆,寫學術論文是「工作」,不是治療。

「工作」之餘,執筆寫散文,別有一番滋味在心頭,遂有治療效用。

但煒舜的隨筆還是寫得認真的。像寫王家衛的《花樣年華》,便談到周璇、Nat King Cole所唱的歌曲。到城市大學聽江樺講聲樂,寫下《二八年華暮未遲》。

劇評《一個人的哪吒》、《從死亡意識中開出鮮花》,皆屬見解獨特之作。

日後有機會見到煒舜,會問他:「你的以寫療寫要求可高,會不會有點辛苦?『工作』之餘,還是去打場球、看套電影(不要寫影評)、看場舞台劇(不要寫劇評),讓自己完全輕鬆下來。」

西西看足球

年初問何福仁:「西西講足球的文章,可以結集成書呀。」

「字數不夠出一本書。」

半年過去,《港島吾愛》出版了,第一部分講足球,是為《再看足球》。談其他的,就叫《非洲系列》。

西西喜歡看電影,該看過M. Duras小說改編的Hiroshima Mon Amour。她寫過短篇小說《港島.我愛》,會不會是對電影的回應,向作者致意?

用《港島吾愛》做書名,很有意思。想起西西說過,一個社會「開放是很重要,即使你不寫作」。

我們一起看國際足球賽的日子,也是我們最愛香港的日子。

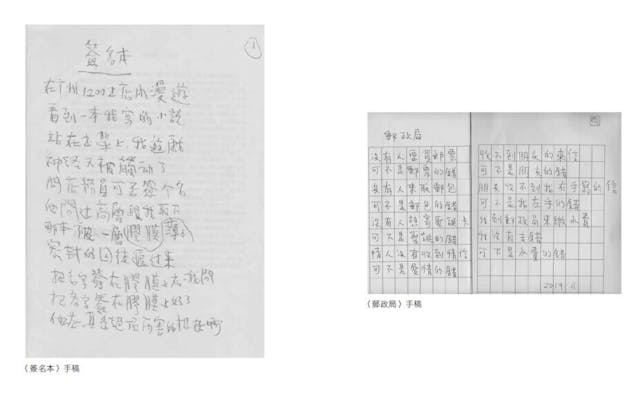

西西談「看足球」,讓我們也看出人生道理來。就像看「魔幻」小說,書寫出來的不像現實,卻比現實更真實。

「一場乾淨的球賽,你看不到黃牌、紅牌……終埸了,你才看見球證,他原來也滿場奔跑過,他抱起皮球,和旁證一起也來到場邊喝水。」

另一場球賽,球證執法過嚴,「球賽幾乎失控,他不斷把比賽吹停,一齣電影,被他剪成無數碎片。」電影,一如球賽,至此不好看了。

西西厲害之處,把鏡頭轉移,筆鋒一轉,不寫球場內仍在進行的比賽。寫場外,寫兩位因犯規而得紅牌、被逐出場的球員,「仍坐在看台,手舞足蹈,聊個不亦樂乎。好像離開了戰場,告別武器」。

提到海明威的小說《告別手臂》,兩名「敵對」球員(代表不同球會)「離開了戰場」,「友情可以重新滋長」。

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。