黃潘明珠能寫成這本書,真可以說是一場異數。何謂異數?

先說作者所學專業,是英國電腦情報學、資料處理系統技術,然後加上圖書館管理經驗,一切看來與香港文學研究無關。

再說到我,儘管許多人都說我專門蒐集及研究香港文學資料,但認真講,我的研究起點雖然在上世紀20年代,因原始文獻難找,局限了我的視野,故從不敢插手多寫香港20年代前後香港文學論文。可是,總不忘侶倫先生曾再三向我提到:「妳要注意孫受匡。」怎樣注意?在僅能找到零星的早期文藝雜誌如《伴侶》、《鐵馬》、《島上》等中,都沒見過這名字,偶然追問一下,他只說「他兒子在香港,叫孫秉樞。」等到我斷斷續續找到「受匡出版部」的出版物,隱約知道他是個輪船買辦,跟作家袁振英相熟,出版的文學書刊思想都不簡單,這都不算什麼頭緒。一直等到在神州舊書店找到他年輕時作品《熱血痕》,讀到內容,我才訝異果然值得注意。一說注意,就發現手頭所有一點點線索,起不了作用。有一天,與黃太(我一向這樣稱呼潘明珠的。)閒談,我對黃太說:「孫受匡值得研究呀!不如妳去找資料,做篇論文啦。」異數就開始了。

一場異數

說這話是2017年。以後黃太幾乎連年都去英、美旅行探親。在遠地卻常傳來去不同大學圖書館找到孫受匡的資料,全是我未見過,而一讀就令我得到大開眼界的新知識,刺激得很。而其中提及孫受匡前半生豐富的事與人,大可建構出部分早年香港社會、文化、政治的複雜全新繪圖,特別自1919年「五四」至抗日戰爭一段日子,解開了我多年來無數疑團:《華字日報》上新聞報道對被捕學生身份與學校關係、香港學生運動情況太簡略;香港大學學生組織「學生賑濟委員會」政治立場的模糊;早期香港文學作者謝晨光的曖昧身世……她找到的史料,最重要是立體呈現一位英國殖民地教育制度下成長、又以輪船買辦為職業的香港年輕人──孫受匡,從中學開始,如何在香港連繫了中國血脈關係,試圖衍生一種「把這冥頑不靈底社會中的青年的醒覺反映於事實上的,是新的追慕和舊的破壞,而直接表現出來的正是文化。」註這一切因緣,卻一直沉埋在有意被人遺忘的歷史中。新發現令我對孫受匡與中港的關係愈來愈感興趣,這些史料非面世不可。我決定加大力度,請黃太努力把珍貴資料組織好,落實寫成文章來。用黃太的說話描述過去幾年的經歷:她從未用中文寫過學術性文字,且對香港文學前因後果並無多大認識,只因一頭栽下去資料網後,就正中我常說的「泥足深陷,不能自拔」,每尋得一條新資料,快樂與滿足,不可言喻,但一動筆寫文章,則如一場「噩夢」。

最近兩年,我逼得她很緊,甚至要她2021年初就完成文章。終於,3月初她交來完整的5章文字。與香港文學全拉不上關係的人,在沒有預設一定研究方向情況下,在茫茫字海中展開大渡海的旅程,結果為香港早期文學──嚴格應說是香港文化尋出被遺忘的一頁,這不就是異數嗎?

大時代下 以一己之力貢獻社群

這本書,儘管好像只展示着孫受匡上半生行事資料,沒有廣度及深挖許多與香港文化、社會處境的因緣,但正如作者在〈結語〉中說「並不只是描寫一個人一生的奮鬥史,而是在一個大時代,一個或幾個人如何可以以一己之力貢獻社群。」使讀者仍可從中發現無數可為闡釋、研究的空間。而作者完成這異數後,我希望她從此更可開啟自己的香港文學專業工程,繼續挖掘被遺忘的歷史資料了。讀畢全書,我不禁有下列幾種想法或疑問,提出來讓感興趣的讀者也想想:

第一,由於作者找到許多難得史料,與主題無關的一時用不上,就放在註中,愈是罕見的愈詳盡。我們不可輕視或忽視全書註釋,因為這足供有心人另開一個新的研究主題。例如第四章謝晨光一項,這位最早與上海文學界、魯迅有聯繫的香港早期現代文學作家,如果讀者細心看註釋中他歷年工作背景,就會對他政治立場變化感到好奇,深入研究,當知有些文人與政治關係的複雜性。

第二,專研香港早年學生運動的專書不多,但也算有幾本,可是除了陳學然《五四在香港》提及孫受匡外,內地出版的都沒有提過他。讀完本書,不禁思原因何在。第一章中提到很多香港學校名字,而學生的愛國運動中主力分子,均多出自英文名校。在英國殖民地政府嚴格管治與設計的教育制度下,香港學生怎樣能形成如此堅執的愛國觀念?

第三,作者在第二章用了整第一節,陳述早年英殖民政府的「書刊出版註冊條例」,用意何在?與第九節配起來,能否看到「受匡出版部」停辦真實原因?

第四,孫受匡既出版嚴肅文學作品,又與羅澧銘合辦給一般人視為「以風趣消閑為主」,並帶濃厚塘西風月味的小報《骨子》,是否矛盾?應否細尋究竟?而我常說研究香港文學或社會文化,不能忽視「小報」或庶民喜讀的報刊消閒副刊,就因早讀了20年代《骨子》、30年代《立報》、40年代以後的《成報》、《晶報》、《銀燈》等等,發現香港無數純文學作家多寄身報紙副刊,謀生或發聲。這是否屬香港辦報刊的一種特別策略?還是香港作家無可避免的命運?

第五,孫受匡創辦「受匡出版部」出版香港、廣州青年作家作品。開設「亞新書店」代售上海出版的文藝雜誌、書籍,是否反映了早年的滬省港三城的文化交流關係?這是個好有意思的研究題目。

第六,從第三章第三節,讀到1922年由幾個中學生創刊的《香港策群》的〈創刊宣言〉中(三)項:「本報由策群校員──即各校學生辦理。作為香港策群義學校報,所以言論的範圍和語氣,都要有些斟酌。不能把我們的意思盡量發表。還望閱者和投稿諸君,代我們設身處地別要責難太奢。」這種婉轉委曲求全的態度,與1928年到1937年,青年人所辦文藝雜誌如《鐵馬》、《激流》、《字紙簏》的〈創刊詞〉、〈編輯的話〉中說:要在寂寞、落伍、冥頑不靈環境中掙扎及反擊,更令人感到悽然。但原來連這樣溫和態度的編者,仍會「被香港當局請去『問話』」,並只出版了一期,就「惹得香港政府要害怕」而消失了。究竟中年以後的孫受匡,怎樣面對這種香港宿命?

認識了孫受匡與香港的因緣,也許,有心有力的讀者還會有更多疑團或想法,從而另闢蹊徑繪寫早期香港文學發展史、香港社會史……反省香港人應如何處理這城市的歷來命運史,又該如何走向未來的道路。相信這本書只是個開端,踏踏實實追尋前人走過的艱難細節,方知那不是神話。要有血有淚才能跨過生存場域,建構一個理想世界,也非自今日始。我們應該堅信:世代總有接棒人。

原刊於《汗墨傳世》,本社獲作者授權轉載。

新書簡介:

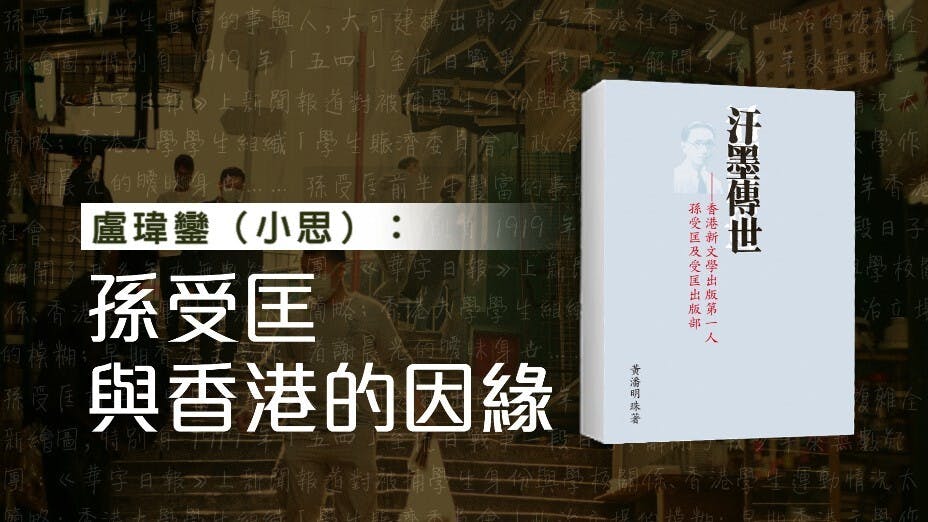

書名:《汗墨傳世──香港新文學出版第一人孫受匡及受匡出版部》

作者:黃潘明珠

發行:香港中文大學出版社

出版日期:2023年1月