1989年,又是仲春時節,我赴滬上任。

上海簡稱 「滬」,「滬」是江浙一帶漁民,用一排竹柵,插在河中,捕捉魚蟹。我可能是其中的魚蟹吧,本來只想去遊玩一下,結果,一不小心給逮住在滬。不少香港人也跟我一樣。

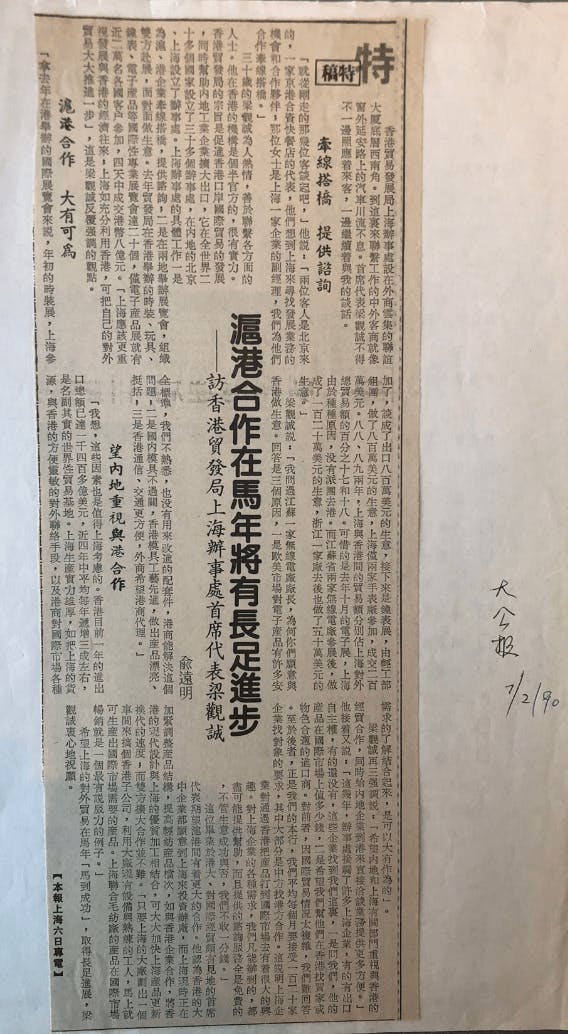

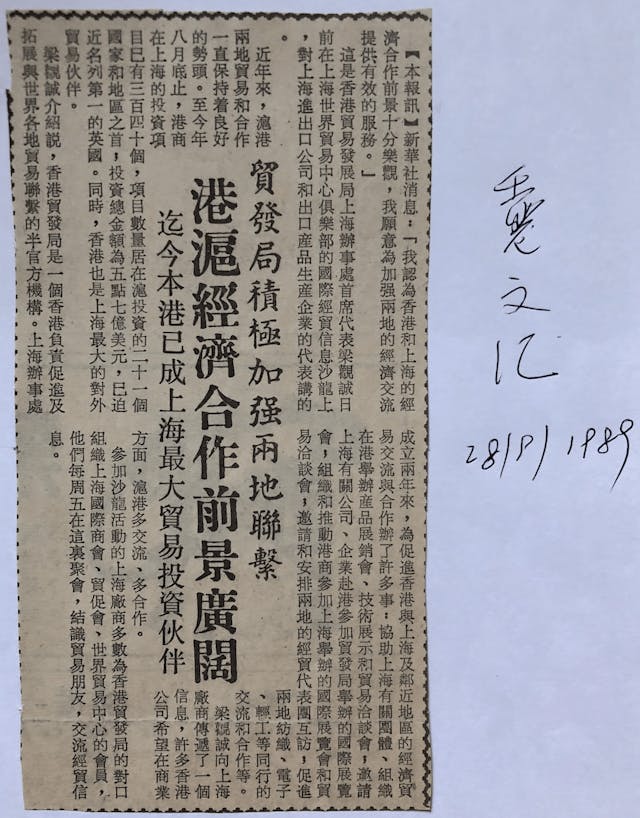

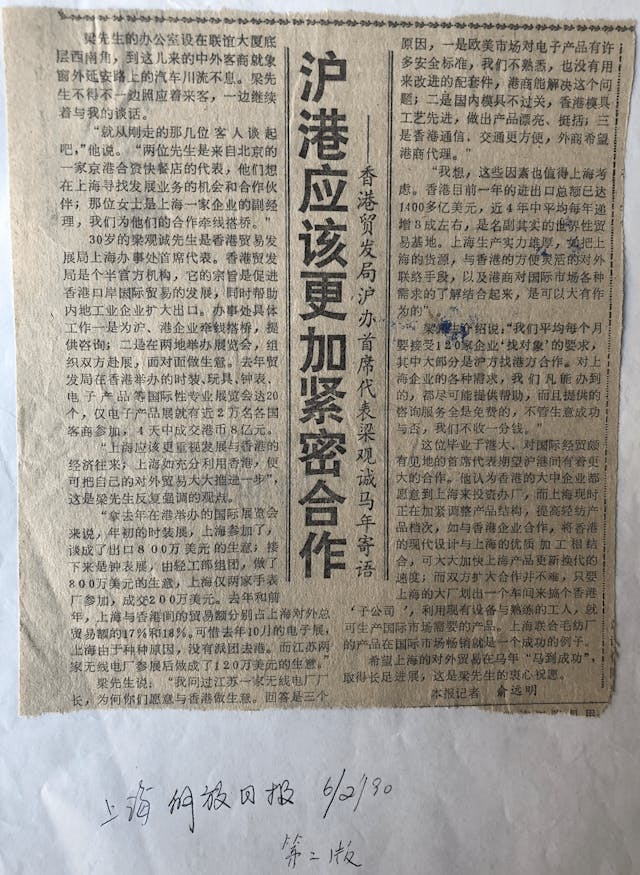

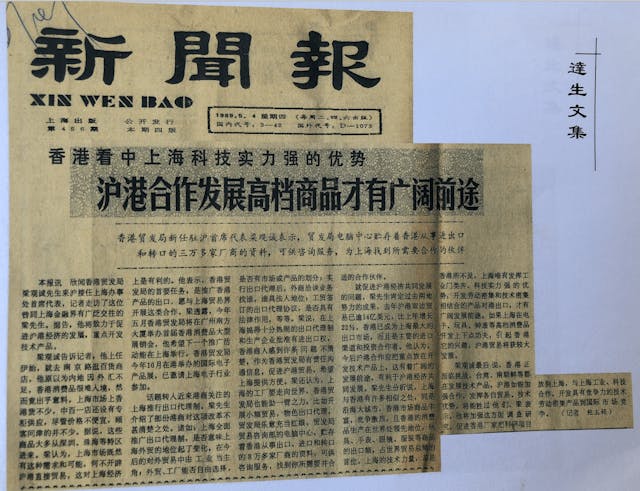

上世紀八十年代,港英政府在中國內地沒有設任何官方的常駐機構,只有貿發局北京和上海辦事處,目的是推動香港與內地的經貿合作。當時,香港貿發局在國內的地位頗高,比較吃重,儼如「香港的商務參贊」。

上海辦事處,雖身處上海,負責的範圍可廣,包括江,浙兩省,兼整片長江流域。可謂「君在長江頭,我住長江尾」,「滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。」

打交道的都是各地的上層管經濟貿易的官員,比如各地分管經濟的省市領導,對外經濟貿易委員會的領導(「外經委」或者「經貿委」)以及貿易促進委員會的領導(貿促會)。在上海要打交道部門的局級幹部,就更多了。比如,科委和新聞系統等。

商務領事交流多

除了給中國大陸認可以外,由於我們是疑似「香港的商務參贊」,經濟合作與發展組織,簡稱經合組織(OECD,The Organization for Economic Co-operation and Development ),他們每個月在上海的午餐例會,都邀請我成為座上客,經常出席的還包括英國,澳洲,日本,比利時與新加坡等國家領事館的商務人員。

主題都是交流對大陸經濟時事的看法。由於他們都受過外交的培訓,說話都謹慎小心,跟他們在一起,學了不少外交的腔調。只有與新加坡的代表,由於他是華人,又是鄰居,私下交流起來,比較放鬆。

意外之得是,當時東歐的國家,在香港是沒有設大使館或者領事館的。東歐國家的商務領事或者參贊都與我都有互動。最頻繁的是蘇聯(當時還沒有解體),捷克(當時還沒有分裂)和波蘭。

還好我有喝茅台與五糧液的鍛煉。與蘇聯人打交道,確實要有點酒量。他們招待客人是要一口悶下一小杯伏爾加,然後吃一片餅乾,上面塗上黑魚子醬/芝士。非常美味。

與捷克商務領事接觸,發現他們的民族性與德國人是蠻相似的。精細,守時,嚴謹,難怪他們的機器設備與水晶製造得這麼好。當下,捷克的經濟起飛在東歐的國家中,是名列前茅的。

上天給我這樣的平台,撫今追昔,從利國利民利己的角度,確實做得不夠好了。現在只能安慰自己,當時太嫩了,社會歷練不夠。

那時在上海常駐的香港人並不多。頂多200號人左右。大概可以分幾類:

(1) 跨國公司的代表,比如西門子、巴斯夫、杜邦、通用、AEG等

(2) 各大銀行代表,比如滙豐、東亞、花旗等

(3) 各貨代公司代表

(4) 紡織/成衣類的買手

涉外的辦公樓也是不多的。所以代表們也相對集中在幾棟樓裏。我們在延安東路的聯誼大廈大堂樓面(1985建成),有些在茂名南路的瑞金大廈(1986建成),跨國公司主要在上述兩棟樓。至於貨代與買手,都會設在錦江飯店,上海大廈(1934建成)或者和平飯店。採取商住兩用形式經營。

因此,中午都約好各公司代表,一起共進午餐。周末晚上,都約好去的士高,周日中午在希爾頓酒店隨園,品嚐廣東點心。隨園初始是最正宗的,後來幾家酒店都不甘人後,相繼供應廣東點心,像日航龍柏酒店,錦滄文華大酒店,以及揚子江大酒店,都各領風騷好幾年。

挨苦補貼不挨苦

從吃來講,品種可能沒有香港那麼多,質量其實不比香港差。到市場買菜,更是便宜。大閘蟹只是人民幣30多元一對。時令到了,代表們回港時,都紛紛帶上不少大閘蟹,款待香港的親朋好友。

住,更是沒話說了。涉外的公寓房,雖然選擇不多,可是比住在香港的斗室,好多了。面積起碼是150平方米左右(約1500呎),在香港算是豪宅了。

由於當時上海的公交系統,對我們來說,不是非常方便。各公司/機構,都非常體諒,一般的代表,都配上自用車與駕駛員,這樣的待遇,在香港恐怕要在頂層才可享用。

保姆更是便宜到不得了。月工資只是人民幣300多元。一般有小孩的代表,都僱傭兩個保姆,一個帶小孩,另外一個做日常家務。

到今天,我才敢披露這些。當時我們每天都拿着這可觀的「挨苦補貼」(hardship allowance),如果讓香港的領導,知道我們生活得那麼好,還能拿「挨苦補貼」嗎?

在貿發局上海的日子 7-1

原刊於「思考香港」,本社獲作者授權轉載。