盼星星,盼月亮,盼見有性格的人。

人情債,漫山遍野,下世如何償清;每次訪問,得到朋友真誠的表白,難以報答;感謝Perry,暗香飄送。

「愛屋及烏」的相反詞,為「殃及池魚」。香港演藝史最大的「竇娥冤」發生在焦媛(Perry)身上,20多年來,六月飛霜。

30年辛苦路,不免帶點淒涼

對與錯的事情,旁人不得「咬牙切齒」;但四件事情,隔窗來看,畫出了焦媛半生。這香港舞台的一級女演員:年輕時,愛上了比她大近20年的名導演高志森;而且她紅得太早和太快;但為人極低調,缺乏宣傳;今天的她,和高導分開了,隻身走我路。

焦媛,帶了一本喜歡的書,拿出來隨時翻的;她外貌嫋嫋婷婷,聲音低沉、柔慢,像剛哭過,恭敬地叫我「李先生」;一面說,一面飄進閒愁,滿是迷惘。這女子執着,化妝和衣服一絲不苟,輕顰淺笑,禮貌的「女人味」把枱布亦滲透。

焦媛的名劇是《金鎖記》,她演愛恨交纏的曹七巧,許鞍華導演,我的世侄尹子維是男主角。《金鎖記》在香港和內地,演出場次數以百計,劇中的名句,彷彿描述焦媛:「隔着30年的辛苦路往回看,再好的月色也不免帶點淒涼。」眼前的她,如黑白銀幕跑出來的60年代女星,閨女秦萍和小野貓鍾情的混合體,氣若幽蘭,但是,不屬於這時代。

焦媛嘆了一聲:「從小到大,喜歡表演,尤其跳舞,鍾愛站台;舞台下,卻不喜歡也不擅長交際,頗為自閉。沒有工作,便躲在家看書,此刻的夢想,是繼續努力,做一個優秀的藝術工作者。」我說:「很多人誤會妳,以為妳認識了高導演以後,有了後台,工作不斷,旁若無人。」

Perry桃腮帶笑,如紅酒:「我和導演一起以後,他策劃了我的演藝事業,讓我專心工作,我很少和外人打交道,也樂意這閒來無事,互不打擾的生活。當時,高導演是我的伴侶,別人對他政見的反應,也許關聯到我,只能處之泰然,這便是相處之道,難道我出來張聲澄清:我和高先生有哪些不同看法?我是一個謹慎的普通人,對任何事情發言前,覺得必須充分理解,不管是社會大事,甚至評論別人。我沒有這本領,只好沉默。」

她伸伸脖子,開玩笑:「今天,我和高先生仍是朋友,但已是兩個個體;如圈內人想認識真正的本人,請找我合作,也許放下以往的成見。」

觀眾面前,暴露脆弱釋懷

我點頭:「最近,看了妳自傳式的獨演音樂劇《約定.香奈兒》,感動地嚇了一跳,妳會不會太坦白了?妳把半輩子的秘密訴說出來,甚至說有戀父情意結。」焦媛堅定地:「過去,面紗擋着我;今天,赤條條在觀眾面前暴露脆弱,我得到釋懷!我小名焦繼春,在北京出生,爸爸焦貴新是京劇演員,是我終生的偶像,媽媽是芭蕾舞者。」

「約1980年,我四歲,他們帶着我和姐姐來到香港,家裏變得很窮,父母到工廠打工。一家四口,住在土瓜灣的破舊劏房,吃苦耐勞,爸爸從知識分子,變了赤貧的低下階層,『感時花濺淚』,但他堅持我要唸大學,做個好人。」

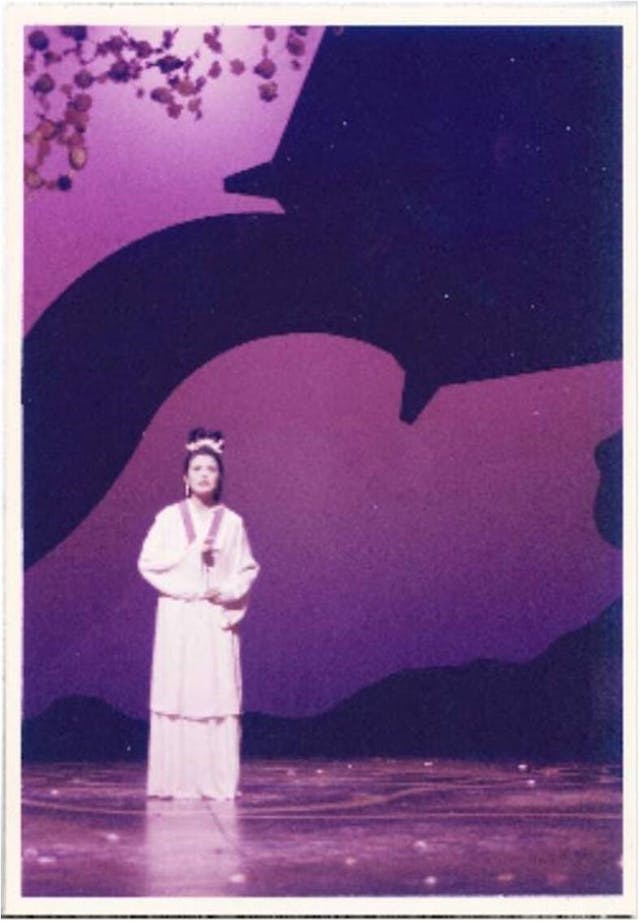

「可惜,50來歲的他,英年早逝,飲恨的。1993年,我中六畢業後,進了香港演藝學院戲劇唸學士,跟着,得到恩師李銘森的提攜,再遇上高志森導演。20來年來,一部又一部的作品,《少女夢》、《蝴蝶春情》、《阮玲玉》、《野玫瑰之戀》等。」

焦媛望上天花:「女人過了40歲,是黃金期,因我們有了自信和勇氣。」我同意:「談到香港舞台的『一姐』,大家常說蘇玉華、劉雅麗,卻忘記了焦媛,妳內地有市場,如劇團忽略了妳,是『走寶』。」

我問:「妳在內地經常演出,觀眾是怎樣的?」她回盼:「香港生活緊張,觀眾找娛樂的居多;內地看話劇的,多是『文青』觀眾,他們看罷《金鎖記》,會即晚網上大談張愛玲、民國的社會、話劇的象徵主義等。」

我失笑:「那份純真,是香港的faded glory;我記得香港的70、80年代,大家看完一部好電影,會大做文章,然後把洋洋數千字放入信封,落街,往郵局,舌頭舔郵票,把信寄去雜誌社。然後,每天心情忐忑不安,等候文章會否刊出、收到50元的稿費?那純樸的青春,嗅到生命的芬芳。」

焦媛說:「我內斂的性格,暗藏剛烈,挺懷念青春的放任。還記得當年,去倫敦的West End,一天跑看三場話劇,不覺半點累。」

我不好意思:「未來的日子,你又如何呢?」焦媛善解人意:「以往,高先生是一把大雨傘,我的所有事情,由他決定;未來,最重要是接jobs,雖然有人說:『是金子的便會發光!』但是,我太收埋、收埋,想先開放自己,吹開細毛,尋找皮上斑點。我想在電視、電影、唱歌、跳舞、話劇各線嘗試,對,可發揮的工作便是。」

「但如果香港的舞台市場依舊疲弱,縱然千般不捨,也得向內地的市場進發。前前後後,我在各大小城市,演出超過200場,重慶、哈爾濱、少數民族地方,都跑過;目前,我們不可能如Broadway,駐留在一個城市長演。我們反而似一台wagon,一路走呀走!就如在中國每一處地方搜集零星分布的柴火,但由於山很大,各地的柴枝拾取了,便聚攏可觀。」

我同意:「塵世裏,眾生,是灰的,傾向白的,叫淺灰;傾向黑的,叫深灰,有更大的內地環境,可以發揮,不要太計較!」

香港特色,仍有吸引力

我好奇:「中國當代的三大文化城市,香港、上海、北京的口味如何?」焦媛分析力強:「香港人生活壓力大,想放鬆,喜鬧劇使大眾開懷大笑,比較受歡迎。北京是首都,嚴肅的讀書人多一點,他們喜歡有文學和哲學含金量的東西。上海人則愛美學或藝術濃一點的舞台作品。當然,這是我主觀的看法,未必準確。」謹慎,就是焦媛的性格。我問:「哪地方好些?」她說:「凡買票支持,又給我意見改進的,都是好觀眾!」

我再問:「內地觀眾接受香港的廣東話演出嗎?」她想了一刻,鼓起勇氣:「最近,社會發生的事情,讓有些香港人失去信心,太悲觀了,我在內地逗留時間不短,告訴你,香港特色仍有吸引力,有識之士,還欣賞香港的舞台作品。香港業界,應先打開大灣區數千萬人的市場,再打通全國。不喜歡港劇的人,不能勉強,但喜歡的,會告訴我:香港的話劇節奏快、時代感強、對觀眾的喜好反應敏感;而且,粵語的聲調有九個,聽起來,有音樂味道。」

焦媛和我合照後,增補一點:「但打開別人市場,作出適量調整,也是合理的,所以,對於crossover,可視為藝術新探討。例如我在上海話劇中心,演出《蝴蝶春情》,很受歡迎,但名稱改為《蝴蝶是自由的》,男主角換上一個上海人。」

淡薄名利,靜待花期

我感謝焦媛的坦白:「今天,得着頗多。妳有話和年輕演員說嗎?」她感慨:「戲劇大師鍾景輝在演藝學院教導我們,要有觀眾,才算表演行業,演員不是為了自娛。但能否抓住觀眾,靠的是天時、地利、人和的未知之數。敬愛的先父焦貴新的前半生,在舞台度過,他說得好:『女兒,演藝是命呀,別生氣,會吃的,吃戲飯;不會吃的,吃氣飯。』」

「做演員,要有失敗的心理準備,故對名利淡薄一點,對生活簡單一點,轉行的話,也不太痛。而決定留在這一行的,我用作家蔣勳在《歲月靜好》的一句送給他們:『靜待屬於自己的花季時間。』突然,你收到一個工作電話,便改變命運,對嗎?」

聽說,地球上最好奇的動物,是海豚,牠們永遠愛躲在一旁,安靜地,滿懷想法,觀看人類。噢,我是說海豚還是說Perry呢?

焦媛,令人難忘的特別女人,她過去是北京、香港、上海的,未來的生命,肯定是富良野的薰衣草花田,浪漫繽紛。對奇女子來說,精采生命不難預期。

回家,我的筆記,似有、仍有、想有,她笑盡猶淚的餘香。