中國「鋼琴詩人」傅聰離開我們已經一段日子。撫平傷感之後,回看對大師離世的各則訃聞。最讓我感動的,是位於蕭邦故鄉華沙蕭邦學院的悼詞:「得悉傳奇中國鋼琴家傅聰辭世,我們感到莫大悲傷。他的離世結束了蕭邦傳統的關鍵一頁。我們向一位擁有獨特的天賦,通過文字、尤其演奏弘揚蕭邦之偉大的大師、音樂家、哲學家道別。這位東方智者教導我們如何理解、感受瑪祖卡舞曲。」

2014年11月18日,傅聰在香港的音樂會,節目中就包括三首瑪祖卡舞曲,那是他60年前在華沙揚名國際的作品。那場香港大會堂演出,是他近半個世紀在香港奏樂的最後一次,難怪他稱香港為「第二個家」。

傅聰1965年首次來港演出,之後近50年演出不計其數,其中一次有幸陪伴大師,作他的「琴童」。與大師近距離接觸,有很不一般的感覺,值得與大家分享。首先扼要回顧一下傅聰與香港的半世紀樂緣。

「香港是我的第二個家,當時的確是這樣,因為世界上沒有一個像香港那樣,讓我可以踏足的華人社會。」2004年他在尖沙咀通利琴行開始練琴前對我說。他說的「當時」,是1965年首度訪港。當時他已離國7年,香港是距離他的上海老家最近的地方。正是在5月過境時,他與雙親通電話,那是最後一次彼此傳聲。彼時亦敲定:1965年6月4日,在香港大會堂演出。

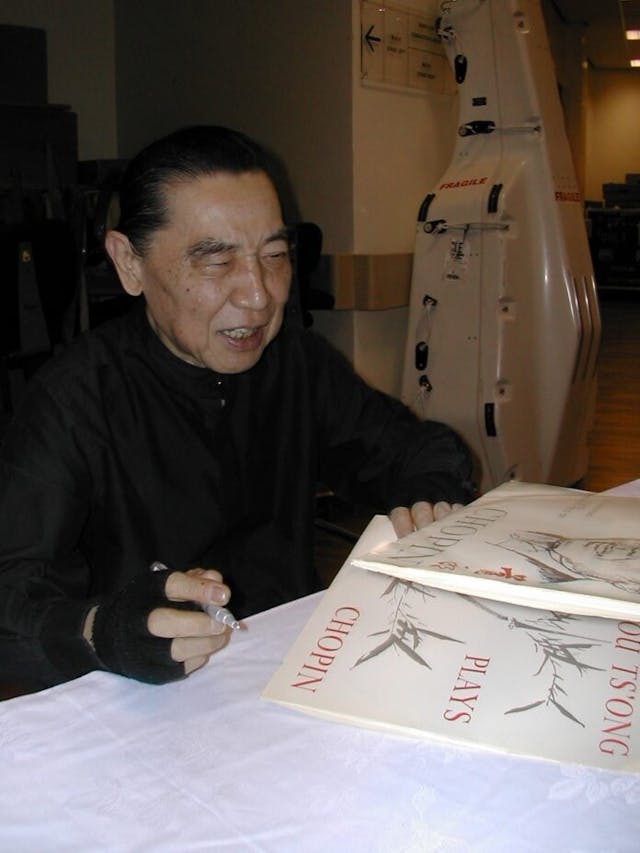

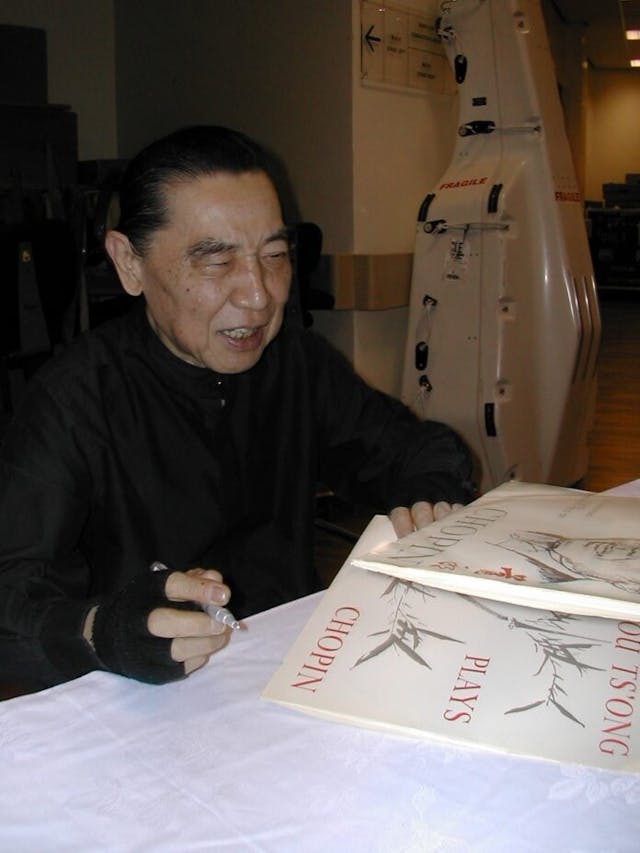

傅聰在老唱片上簽名。

當年大會堂負責人陳達文清楚記得,傅聰來港演出,香港政府大為緊張,為了安全縮短逗留時間,兩場音樂會在一個晚上進行,六點半第一場、九點半第二場,翌日離港。「因為大會堂是個公眾地方,門票也是自由選購,因此在演出進行中,全院滿座1000多人之中,你沒法防止有人搞破壞,叫囂、拋東西上台等。」可幸演出順利進行。陳達文回憶說:「我與傅聰開始時用英文交談,後來負責接待他的沈鑒治告訴傅聰,『陳先生也是上海人』,他(傅聰)就馬上跟我講上海話了。」之後二人成為朋友,傅聰前往德國親自為大會堂選琴。

出席首演另一位在港上海同鄉是小提琴教育家汪酉三,1972年他為傅聰組織一支以他的學生為主的室內樂隊,自己擔任首席,在大會堂演出莫扎特第9、11、12協奏曲,全部由傅聰獨奏兼指揮。1979年,汪酉三出任音樂事務統籌處(現名音樂事務處)負責人,領導香港青年交響樂團,伴奏傅聰演出莫扎特第25號鋼琴協奏曲、貝多芬第一鋼琴協奏曲。一年後,他們再度合作,在剛剛落成的荃灣大會堂演出莫扎特第27號鋼琴協奏曲、蕭邦第二鋼琴協奏曲。翌年,他們再演海頓、莫扎特、蕭邦協奏曲。

費明儀捧場 執筆寫樂評

另一位上海同鄉與傅聰在港結樂緣是女高音費明儀,當時她在電視台主持「麗的音樂會」,一小時的節目邀請嘉賓參加演出,尤其是途經訪港的音樂家,傅聰就是其中之一,伴奏費明儀演唱中外藝術歌曲。此後傅聰來港的演出,費明儀都出席,更執筆寫樂評,例如1973年首屆香港藝術節,傅聰與新日本愛樂交響樂團由小澤征爾指揮演出莫扎特第27號鋼琴協奏曲,她寫道:「傅聰在彈琴的時候,常常口中念念有詞,說不定是唱演奏中的旋律,也說不定在吟詩……他熟讀中國詩詞,精通道家、儒家學說,悟出其中道理,想通了、化開了,運用到西洋音樂裏去,時間、空間的距離,徹底打通,把幾千年濃縮到當前,再由當前繼續擴展出去,直到無窮盡。」

1970年代傅聰幾乎每年都到港一遊,音樂會以外,也包括連續兩年為保良局籌款演出,也擔任香港管弦樂團名譽音樂贊助人,協助推廣古典音樂。1979年4月與港樂演出兩場海頓D大調鋼琴協奏曲,隨即經廣州到上海,參加他的父親追悼會,那是他自1958年以來首次回國,意義重大。

1980年代傅聰多次在香港主辦鋼琴大師班,其中有幾次在香港大學陸佑堂舉行。1983年,香港大學向他頒授名譽文學博士學位,宣讀的讚詞說「以表揚他在香港和遠東發揚西方古典音樂的貢獻。」1989年香港文化中心正式開幕前一個月,傅聰率先在音樂廳進行公演。兩年後,他更帶領華沙室樂團,一連演出6首莫扎特鋼琴協奏曲,就像當時進行的錄音一樣,全部由傅聰親自獨奏兼指揮。

1999年,傅聰以指揮兼獨奏身份,首次與香港小交響樂團演出3部莫扎特協奏作品。之後亦與該團保持經常合作。其中有一次發生插曲,演出中途突然停了下來,最後由他的上海晚輩同鄉、客席首席,也是汪酉三的大弟子高悅莉帶領樂隊再起樂段,最後順利完成,大師堅持他要為出錯負責芸芸。之後近距離觀察到:傅聰原來對每次演出都非常緊張,神經幾乎到了崩裂的邊緣。藝術家為藝術犧牲,可能就是這個意思。

「我永遠是莫扎特的奴隸」

2004年春,我有幸被委派到深圳機場接送大師來港演出。在抵埗區,遠遠看見一位穿着棉襖,慢條斯理緩步的長者,那正是傅聰。我看看手錶,距離接駁的船期還有一個半鐘,滿有信心地上前迎接。誰知大師一開口就說:「我肚子餓,找個地方吃點東西吧。」我想還有點時間,於是在機場大樓的中菜館,點了幾個菜,他果然食慾超強,不消幾分鐘就完成。用餐後他拿出煙斗,一口一口地享受着說「還有時間,不用急。」過了一刻鐘,我開始急了,但又不好意思打擾他的興致。後來好不容易坐上了出租車,當時距離船期只剩20分鐘,我就請司機幫幫忙,這位司機一句「好嘞」極速開車。當時我擔心有什麼意外,我就成罪人。當我正憂心重重,大師則笑容滿面享受着飛車的樂趣。

到了碼頭,船還未開,但閘已經關了,不讓進。哀求不成,唯有買下一班的船票,然後通知香港同事改等下一班。大師整個過程處變不驚,登船後才閉眼養神,一直到達香港碼頭。

第二天早上,我準時到達酒店,陪大師步行到通利琴行練琴。他在路上很健談,還問我休息夠沒有。可是一踏進琴房,他就突然嚴肅起來,坐在鋼琴前對着樂譜靜默,接着一首又一首地彈,主要是一些莫扎特奏鳴曲慢板樂章、幻想曲等。轉眼兩小時過了,他停下來,把琴譜翻好,又靜了下來。於是我忍不住低聲問:「剛才聽到的,都是你已經彈了多年的音符,你在華沙音樂學院的畢業作品,就是莫扎特,為何還是重覆地彈?」他停了一下,嚴肅地望着我說:「我永遠是莫扎特的奴隸。」此話還未說完,我已激動地按下快門拍了一張照。

2020年12月28日大師故去,主觀情緒固然依依,但了解到他一生的背負和煎熬,在86歲高齡劃上休止符,也許是個解脫。

以此文遙念大師,感謝您為我們留下的一切。

原刊於《大公報》,本社獲作者授權轉載。