1952年在西安發現的司馬芳碑是北魏司馬準為其先祖司馬芳立的碑。司馬芳是三國曹魏司馬懿的父親。這碑出土時得三塊殘片,經拼合後,只有碑的上半截。從司馬準的生平,專家考定刻立的年代為 430 – 454 CE,是東晉和北魏的年代。現藏西安碑林。

《司馬芳碑》的字體在隸書和楷書之間,可以說是隸書轉化到楷書的過渡字體。自漢末開始,楷書己逐漸形成。三國曹魏重臣鍾繇(151 – 230 CE)精研書法,現在我們可以見到他的《宣示表》、《薦季直表》和《賀捷表》等,雖然可能是後人臨摹之作,但也可知那時楷書已經和我們現在所用的没有什麼分別。後來鍾繇的書法給衛夫人(272─349 CE)承繼下來,她又傳到王羲之(303─361 CE)的手裏。那是楷書一脈相成的體系。但字體的轉化也因地域而各有差別,而且魏晉南北朝長期戰亂和分裂,文化風格的傳遞不容易。大概南方地帶領先確立楷書體制,北方的書法延續着隸書的風格。隸楷的轉化延續了長達300年。

書法家在處時處地的特有環境下,各求精妙

由於不同程度的轉化,書法家在處時處地的特有環境下,各求精妙,是理所當然的。我們慶幸有碑刻將當時的書法留存下來,才可看到那個時代百花齊放的盛況。所以北魏的碑刻是一個藝術寳庫,我們可以經過學習和參考,融入創作,豐富自己的表現力。就是基於這些原因,清代後葉包世臣(1775─1855 CE)、趙之謙(1829─1884 CE)和康有為(1858 – 1929 CE)等人提倡學習北魏碑刻的書法,碑學便一直是書法家不可忽略的範疇。

《司馬芳碑》書法活潑,它的橫畫斜向右上行筆,順應右手執筆的方便,採納了楷體有利於書寫的因素。它與同期的《王閔之墓誌》(358 CE)、《王丹虎墓誌》(358 CE)、《爨寳子碑》(405 CE)、《好大王碑》(414 CE)、《爨龍顔碑》(458 CE)等,有不同的趣味。這五個碑誌的書法都比較平直方正,剛強肅穆。《司馬芳碑》的書法則比較抒情,有動感。圖一取出《司馬芳碑》和《爨寳子碑》各一片段,以示兩者風格的異同。

和北魏很多碑刻一樣,《司馬芳碑》的筆畫都用方筆。它的點呈三角形,有時橫和豎也寫成長三角形,成釘狀,如圖一封字圭部的四橫畫,像簪針橫穿豎畫而出。圖二的字例舉出行字,它的撇、橫和豎共六筆,都是三角形,但長短組合有奇趣,右邊兩橫向右上飛出,宛如仙鶴展翅。另外圖二的炎字,除兩撇之外,就是六點,都略呈等邊三角形。因為排列和方向都作了微妙的變化,使字生動可愛。它右下角的點,向左下出鋒,更使字的主體有向右遊動的感覺。這種右下三角點的處理方法,屢見不爽,如圖二字例中的兵、洪、莫、景、黃等字,都使字有動感。

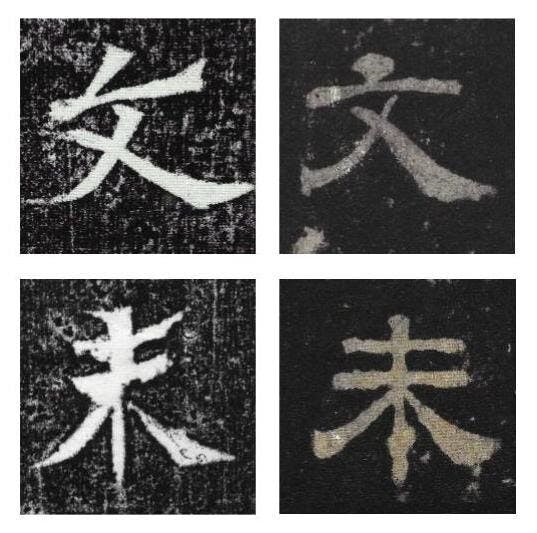

隸書的雁尾,又稱波折,每字僅出現一次,理由在突出雄強有力和與眾不同的波折。後來的楷書也承繼了這一種美學傳統,一字最多只出一捺。《司馬芳碑》喜出波折,一字常有多於一次波折。但它也有捺,用來取代隸書斜向下行的波折。圖三舉出《司馬芳碑》的文和未字和隸書(取自《崋山廟碑》)作比較,可以看到它們的捺就是將隸書較圓的波折改作方角的用筆而成。這是隸楷轉化的特徵,採納了楷書的筆法來豐富字體的形態。它的捺也一字只出一次。

除帶雁尾的筆畫之外,隸書的橫畫多用平筆或輕筆掠出。《司馬芳碑》將這種筆勢加重,變成呈三角形的波折。比較圖三文和未字的橫畫在《司馬芳碑》和《崋山廟碑》的形態便顯而易見。這種意態在魏晉刻碑中很常見。圖一《爨寳子碑》的諱、子、字、建、寧、樂各字的橫畫,也用向右上挑出的筆法。雖然它們較取方正之形,有異於《司馬芳碑》的三角形,但波折的意味是顯著的。在這種筆法之下,《司馬芳碑》在一字之内便常出多於一次的波折了。當兩個或以上的波折出現的時候,它們都有長短或輕重的變化,沒有互相爭奪的弊端,在圖二的行、洪、莫、黃和雅字中,便可見到那些波折的靈活運用。其中雅字隹部的四橫畫都出三角形的波折,幾乎平排掠出,但經過強弱參差的處理,反而鑄成韻味十足的結構。

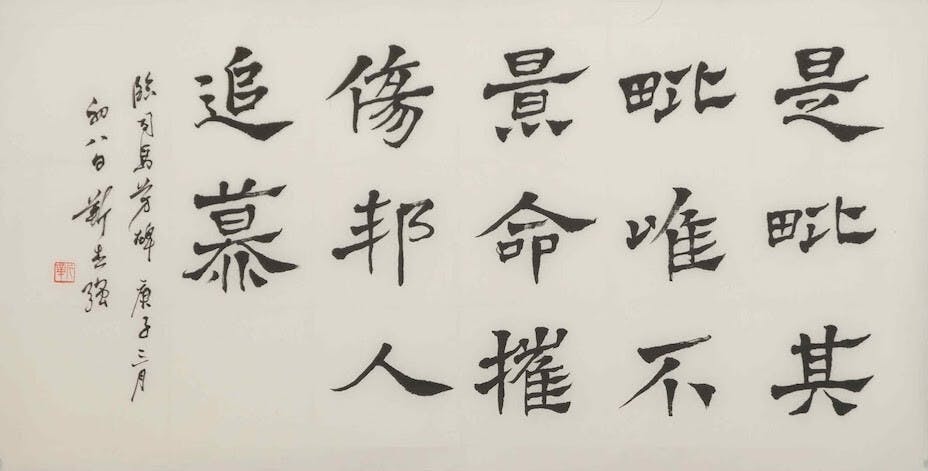

讀着這碑的書法,令我聯想到初讀馬王堆簡帛時的心情。那些簡帛的書法留下了當時人運用毛筆書寫的隨意性,活潑生動,多姿多彩,對我有不少啟發。今年春天臨了《司馬芳碑》,現再略取其筆意,寫了孫中山先生的名言「知難行易」,附於文後,並希高明指正。

參考文獻:

《西安碑林名牌精粹:司馬芳殘碑》,趙力光編,上海古籍出版社,2012,ISBN 978-7-5325-6552-8

《爨寳子碑》,《歷代碑帖法書選》編輯組,文物出版社,1985,ISBN 7-5010=0713–6/J*248

《漢延熹西嶽華崋山廟碑順德本》,林業強編,香港中文大學文物館,1999,ISBN 962-7101-46X