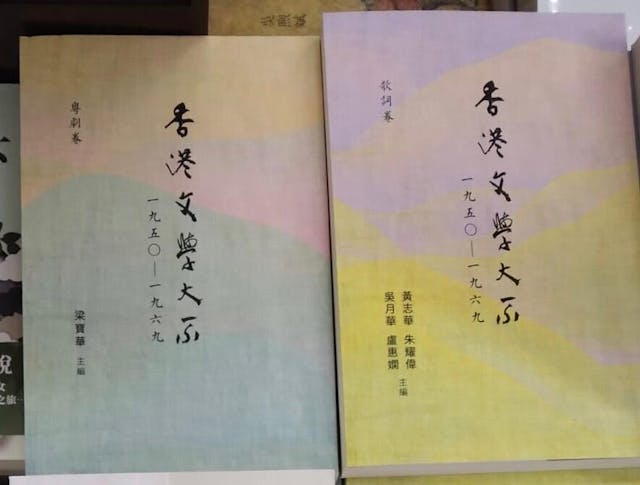

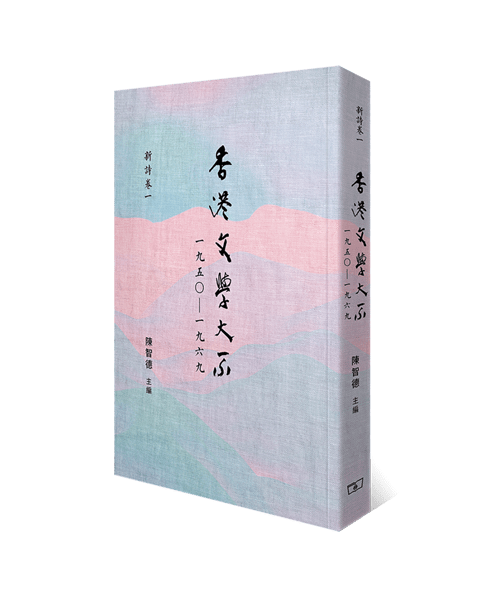

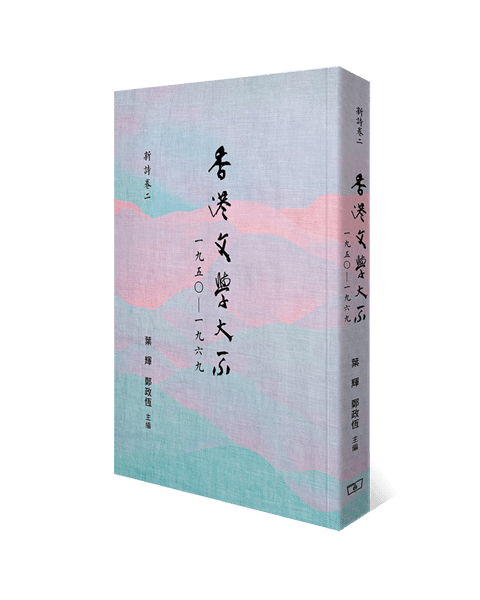

作者補記:2016年,第一輯《香港文學大系》(1919-1949)13卷全出版了。四年後,2020年的7月,陳國球教授還在台灣,而第二輯《香港文學大系》(1950-1969年),全系列16卷中的4卷,卻率先面世,包括《新詩卷一》、《新詩卷二》、《粵劇卷》及《歌詞卷》。

訪問那天,春節假期已完,學校已恢復上課。我早到了,在寧靜的大學校園隨意蹓躂。春日暖和,看花、看樹、看人……也是賞心樂事。

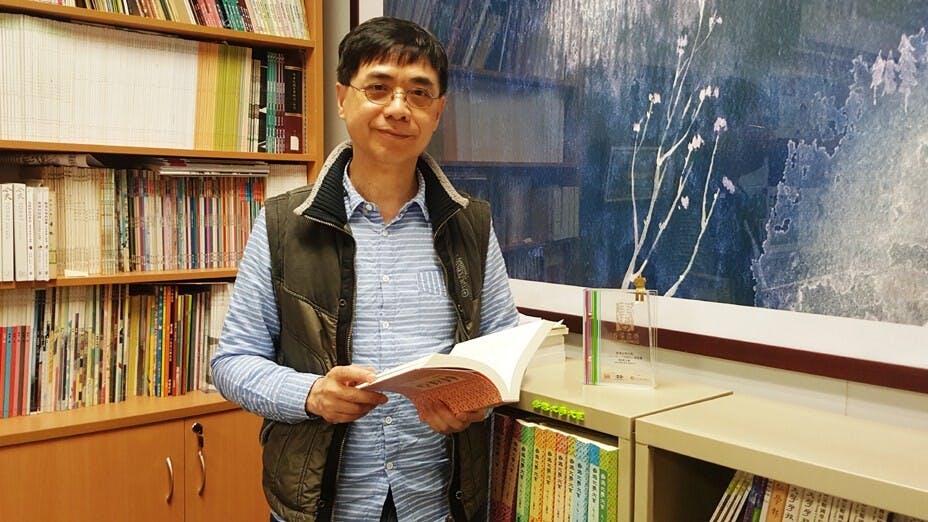

走進香港教育大學的「中國文學文化研究中心」,游目四顧,靠牆是一列書櫃,一整套《香港文學大系》(1919-1949)——「新詩」、「小說」、「評論」各兩卷,「散文」、「戲劇」、「舊體文學」、「通俗文學」、「兒童文學」及「文學史料」各一卷,加上《導言集》,齊齊整整的13卷,在眼前展現。

早就想約陳國球教授做專訪,聯絡之下,才知道他身在台灣,在台灣大學當訪問教授,直至今年2月,才回到香港。陳教授是大忙人,學術活動頻繁,好不容易才約到他。

在訪問中,談文學,談文學史……當然離不開《香港文學大系》。

走上文學之路

回眸過去,陳教授談到他在高中時,幸遇一位好老師。馮肇博老師畢業於台灣大學,很有學問,亦是五、六十年代香港文社的活躍分子,對他的影響很大。

當時,他閱讀了很多課程以外的現代文學作品,例如魯迅、沈從文、郁達夫……對他很有啟發。

「我認識到,文學的空間很大,也相當有趣,透過文學,可以擴闊視野。」受到馮老師的感染,他考入了香港大學中文系。

進入大學後,他步入一個嶄新的天地,那是火紅的年代,現代文學的講述,比較政治化,他的興趣開始轉向古典文學,二年級遇上黃兆傑老師,帶給他很多新的思考,從此走上文學研究之路。其後,他又從文學批評轉到文學史方面的研究。

思考文學史

在二十世紀的八十年代,中港台三地的學者,都開始關注文學史的問題。香港自1984年,中英聯合聲明簽訂後,大家都開始思考未來,重新思考個人的文化身份。「文學史正好可以幫助我們去思考文學傳統與自身的關係。」陳教授說。

中國大陸改革開放後,大家接觸到外面的世界,進入新的「啟蒙時代」。到1985年,學界提出「二十世紀中國文學」的文學史觀念,打破近代、現代與當代的三分法。陳平原、黃子平、錢理群、陳思和、王曉明等學者,他們都重新思考文學史的寫法,不想再做「教科書式的文學史」,預備重寫文學史。

至於台灣,1987年解嚴後,學術界亦重新思考文化認同與文學史的書寫問題。

「中港台三地,在八十年代中葉以後,不同地區的人都關心文學史的寫法,思考用什麼身份來寫,如何跟傳統的寫法不同。」陳教授和三地的學者都相熟,於是想到一起合作,就文學史的問題開展工作。

九十年代初,他在香港編了一本《中國文學史的省思》,收錄了中港台三地朋友的論文,反映了他們對「文學史」這個問題的思考。其後又與陳平原合編《文學史》集刊,論題亦扣緊「文學史」,共出版了三輯,當時在中國大陸引起很多的反響。此外,他還在《文學史》集刊中精選了一批作品,與王宏志、陳清僑合編了《書寫文學的過去》,在台灣出版。

關注香港文學

九七回歸是一個重要的歷史時刻。

陳教授指出《傷感的教育——香港、現代文學,和我》一文,是為1997年7月1日而寫的,預算在中港台三地發表。在香港,文章發表於6月底的《明報》;在台灣則刊於《聯合文學》7月號;至於內地,文章題目被改為《借來的文學空間》,亦刊於7月號的《讀書》。

在這篇文章中,陳教授講的是他在中學過程中,對現代文學的認識。當時的語文課本,現代文學的作品不多,「朱自清」是其中「一個最重要的符碼」,學生唸的多是《背影》、《荷塘月色》或是《一張小小的橫幅》……他們可能只曉得《家》、《駱駝祥子》和《倪煥之》,但未聽過侶倫的《窮巷》。

「這是一種回顧,也是一種反省——自己走過一條怎麼樣的路?我們與過去的關係如何?我們的教育為何如此?我一直在思考這些問題。」陳教授表示,對於香港文學的關注,實始於個人對文化身份的反思。

九十年代後期,在中國大陸,已有人開始編寫香港文學史,例如劉登翰編寫的《香港文學史》,1997年已在香港出版。

作為研究文學史的人,陳教授一直關注「書寫者」與「被書寫者」的關係,於是他想到:「為何沒有我們自己的聲音?」

編纂《香港文學大系》

「訓練香港未來的主人翁,教育應與本土結合。」抱着這個信念,2009年,陳教授從科技大學,走進香港教育學院,預備做一些與香港本土文化經歷有關的研究,與香港文學有關的工作。

當時陳智德仍在中大當研究員,陳教授刻意去找他過來合作,編纂《香港文學大系》的計劃,是他們兩人一起構思的。

「未寫文學史,先編文學大系。」香港一直都有這種聲音。

他們先組織編輯委員會,找資金、找支援……。在籌備的過程中,難免遇到打擊,但也得到不少鼓勵,在國際學術界亦不乏支持者,例如小思、陳平原、王德威、李歐梵等學者,他們都肯定此項計劃的意義。

編委會中的成員,大部分都參與主編的工作,除了黃子平教授,但「他的角色很重要,他有寬廣的視野,也有中國大陸、香港,以至海外的生活經驗,提供很多寶貴的意見。」陳教授不忘補充。

編委會的成員就全書的方向和體例有充分的討論,亦有共同的信念,但每個編者的訓練有別,對文學有不同的看法,意見也不盡相同。

「文學應該有不同聲音,香港亦不必有一套官方的說法,編纂《香港文學大系》,正好讓不同的聲音呈現出來……」陳教授道出了《大系》的特色。

《香港文學大系》中的小說、散文和評論都有兩卷,不同的編者,分別寫出不同的導言,讓讀者可聽到不同的聲音。例如「香港文學」的定義,大家都有不同看法。以「通俗文學」來說,地方感特別強,亦與社會緊密結合,所以編者對「香港」的定義要求比較嚴格。可是,從新詩、散文、小說的角度來看,卻可以不同的見解。

又如茅盾、蕭紅是否香港作家?這個問題,引起過爭論,也有不同的判斷。以茅盾為例,他在香港做了很多文化工作,對香港文學亦帶來很大影響。他的作品收錄與否,在討論過程中,也反映了不同的文學觀點。

香港本來就是如此,讓不同的觀點,帶出不同的步伐,也是香港的一大特色。

他們的工作,不限於資料的搜集。在編纂《大系》時,並不如一些選本般,只限於挑選一些最好的作品。他想將香港文學的過去,在「文學史」的意識下呈現出來。

陳教授不諱言,在策劃的過程中,籌募資金是一大困難。《大系》的經費要從多方面籌集,其中不少來自私人的捐款。藝發局也有資助,亦有部分主編自行申請研究經費,然後注入計劃中。

「在其他的城市或地區,如果做同類工作,當地的政府一定有支援,往往由文化局主動邀請學界或文化界整理文學資料;香港則沒有。」陳教授慨嘆「香港欠缺文學的公共論述,所以大家都不關心文學,政府亦不關心文學。」

香港的公共論述,只關注經濟與政治,文化已被邊緣化,文學更是文化中的邊緣。其實,語言是每個人必須掌握的工具,文學是最貼身的藝術展現方式,但卻受到輕視。

報章上涉及文學的社論,可謂鳳毛麟角。除了「諾貝爾文學獎」,文學甚少能進入議題。例如也斯的逝世,除了文學圈子內的人,很多人,包括大學教授,都不曉得他是誰。外國並不如是,例如法國著名的作家,都有一定的知名度,但在香港,多少人會認識劉以鬯、西西?

文學的本土意義

「我們的文學,我們的歷史,我們的過去,是可以分享的。」陳教授強調,編纂《香港文學大系》,目的就是重新建立香港文學的歷史。

如今喜歡文學的人,可能會比較熟識董啟章、黃碧雲,但對於三十年代的詩人,如鷗外鷗、柳木下並不認識。故此,「要將他們的作品帶到當下,他們是香港的一部分,也有權進入我們的集體記憶。」

目前,不少年輕人都關心「本土」問題。對此,陳教授表示「當年輕人擁有更具體更充分的歷史意識,我相信他們的判斷更有力,更有深度,其論述更全面。」

透過《大系》,可以多了解本土的文化、文學,了解香港,然而香港並不是「關起門來」的香港,其重要性是超越香港的。

香港從過去到現在,與其他地方的文化交流甚多。早在三十年代,香港很多文化活動,都與廣州、上海、北京等息息相關,如抗戰時期,茅盾就以香港為基地編《文藝陣地》。五、六十年代以後,香港與東南亞的關係亦非常密切,《中國學生周報》曾在星馬出版,香港亦有討論馬華文學的文章,彼此的關係,可謂千絲萬縷。

又如台灣的《創世紀》,編輯成員中亦有崑南、李英豪等香港人,可見他們的影響力,並不止於香港。談到台灣現代文學,亦不能不提1956年馬朗創辦的《文藝新潮》,對台灣和香港文壇有重要影響,初期未能在台灣正式發行,已經以手抄本方式在讀者圈子間流傳。

同時,香港的自由開放,亦可讓不同地方的人,在香港開展他們的文學生命。例如戴隱郎,他本是馬來西亞華僑,曾到中國大陸讀書,到香港後,既寫詩,亦推動木刻版畫,他在香港的時間不長,卻留下痕跡,「評論」卷一收錄了他一篇文章《論象徵主義詩歌》。

「我編《大系》,是一個發現的過程。」陳教授以《紅豆》為例,說明這個情況。

《紅豆》是梁國英藥局支持的一本文藝雜誌,編者是藥局少東梁之盤,他是梁愛詩之父,曾在廣州的大學旁聽英文系,認識了一位英國學者,給予他很大啟發。他回港後,便創辦《紅豆》。梁之盤的視野很開濶,在雜誌中介紹世界文學,編過「世界詩史」特輯;《紅豆》中也有文章以比較文學的概念,將清代王漁洋的「神韻說」視為中國象徵主義;作者「風痕」可能是梁之盤的一個筆名。這個說法,縱非百分百準確,但至少讓大家張開眼睛,以較為寬廣的視野,去思考中國文學。

《紅豆》在三十年代,甚具影響力,除了香港本地作家,亦吸引到上海、北京的作者投稿,如北京學者林庚的詩亦曾刊於《紅豆》。如今,連內地也有學者研究這本雜誌。

陳教授認為「香港從來就是一個如此多元、如此活潑的地方。香港的本土的重要性很清楚,作為文化空間,本土與外地的種種關連,文學的流轉,亦令到香港的本土意義更豐富。」

推動文學教育

今時今日的香港,對文學的輕視程度,愈來愈嚴重。以前知識界屬於少眾,如今知識愈來愈普及,教育普及了,但對文學的重視,卻沒有相應的增加。

當前的急務,是要「培育文學的愛好者,文學的讀者,將讀者面盡量擴闊。」陳教授覺得「不是人人要當文學家,能創作者固然好,緃使不創作,也要透過閱讀,豐富自己的生命。」

「文學教育很重要,但在推動的過程中遇到不少困難,可謂舉步維艱。如果『香港文學』不列入課程範圍,教師要推動,那將是額外的負擔。」陳教授無奈地說。

對此,他亦作出過一番努力。現時在香港教育大學,設有一個「語文研究」(”Language Studies”)的「文學學士」課程,它有兩個主修,分別是中文與英文。在中文的主修課程中,「香港文學」和「粵語與香港本土文化」都是必修的科目,目的是讓學生了解本土,亦藉此了解香港與中國文化的關係,讓文學成為生活經驗的一部分,不是純知識的傳授。

他期望,「在香港唸中國文學,能將生活經驗與我們唸的作品有所聯繫,讓文學進入個人的生命中。」

走上更遠的路

歷時數載,《香港文學大系》終於在2014年底完成編纂工作,並陸續出版,於2016年中12卷全部面世。

《香港文學大系》出版後,在內地、台灣,都引起關注,報刊有報道介紹,亦有很多學者撰文討論。

「但在香港,認識《大系》的人,並未超越文學圈,我們仍須作出更多的推動。」陳教授期待《大系》能帶來更多的討論和批評。

他不希望將書存放在圖書館便算了,期望將《大系》的滲透力加強,散發其影響力,讓更多人認識《大系》的內容,例如在中學推介香港早期的重要作家作品,讓更多學生知道朱自清、魯迅、何其芳之外,尚有柳木下、鷗外鷗、謝晨光……

此外,他計劃將第一輪的編後感、讀後感、書評等輯成一書,讓無暇閱讀整套書的人,也可一看,引起他們的興趣。

談及第二輯《香港文學大系》(1950-1969年)的編纂,陳教授坦言「計劃亦在構思中,目前正組織編輯團隊,因作品更多,內容更為豐富,可能要編16卷,經費是首先要解決的問題。」

編纂第一輯《香港文學大系》,殊不容易。11位本地專家學者擔任主編,獻出自己的時間,傾注自己心血,沒有過人的識見、勇氣和毅力,根本難以成事。

香港,可以有一種「文學的存在」。

盼望活在這塊土地上的人,更關注香港文學,也盼望有心人能繼續堅持下去!

原刊於《大頭菜文藝月刊》第19期,2017年3月,本社獲作者授權轉載。