孩子在成長的過程中,難免產生各種各樣的問題。他們的問題,涉及不同的層面,包括責任感的問題、與同學間相處的問題、甚或個人的行為問題。這些問題,往往要勞煩學校的訓導老師作出處理。古代的的學校,民辦的塾也好,官辦的序也好,庠也好,皆沒有訓導老師,那是不是在古代,所有學生都是好學生?

那又不一定。筆者相信,古人刻苦好學,尊師重道,一般望子成龍的家庭都會在廳堂上貼上大大的「天地君親師」五個大字,把老師的地位放於君親之列,可見人們對老師的尊敬和教師地位的崇高。也就因為這樣,小孩在學習的過程中,不敢造次。但很少發生問題,不等於沒有問題。孔子的學生宰予討人厭地「利口辯辭」,跟老師駁嘴,批判對當時的禮、在大白天睡覺,以至溫文爾雅的孔子也斥罵他是「朽木」,是「糞土之牆」。被尊為萬世師表的孔子,對於這個白天睡覺的學生大動肝火,相信宰予的行為,一定是非常過分,但孔子除了責罵之外,好像別無他法。

處理違規學生手法與時並進

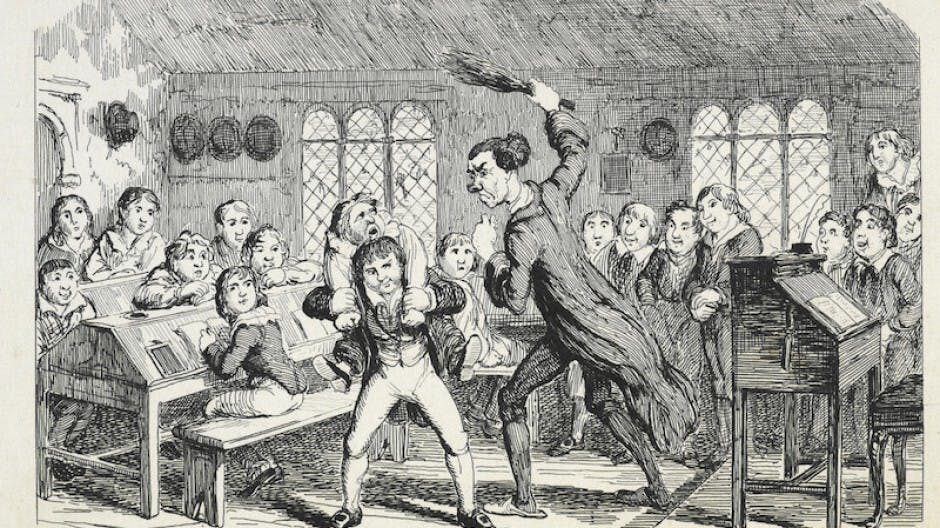

對於怎樣處理違規學生的行為,筆者在這過去40多年的教學生涯中,經歷過不同學階段。60年代的老師,上課的必然教具,是籐條;到70年代,籐條只放於校長室或校長授權可施行體罰的老師。這個時期,學生明白到違反校規的後果,對於曾經違反校規而受罰的同學,其感受可謂刻骨銘心。70年代後期開始,沒有了體罰,代之而起者,是勞役。學生違反校規,被罰抄校規。這無效的勞役抄寫,最後在備受抨擊及在學生「賴帳」的情況下,無疾而終。

踏入80年代,社會開始強調教重於懲。這時期,就連懲罰意味甚重的監獄署也改名為懲教署。對於違法的人,先懲後教,這是進步的概念。學校是社會的縮影,若以先懲後教的概念處理違反校規的同學,筆者相信,對違反校規的同學,是有阻嚇性的作用。阻嚇,在教育的高地上,是不正確的,於是90年代以後,重視教育,而學校的訓育組,也隨之改名,變成訓育輔導組、學生發展組……處處體現愛與關懷。

嚴還是不嚴?這是個好問題

隨着愛與關懷的教育,隨之而來的,是訓輔技巧的研究。訓輔的發展,由罰變成溝通、理解和體諒,目下的座標是支持與協助。筆者近日閱讀國外一宗有關訓育的一個案例,一宗學校處理校園欺凌事件的案例。事情發生後,校方的訓輔老師邀約家長見面。見面時,訓輔老師在家長面前向學生提出了七條問題,這七條問題依次是:

「發生了什麼事?」

「對於這件事,你有什麼感覺?」

「事情已經發生了,那你覺得用什麼辦法可以解決呢?」

「這些方法會有什麼結果?」

「你會按這方法做嗎?」

「下次碰見相似的情形,你會怎麼做?」

「你希望我為你做什麼?」

據有關老師稱,這七條問題的目的是引導犯事的學生反思自己的行為;讓他有機會檢視自己的判斷和行為;對自己的行為負責;學習處理自己的事情;履行責任;並為自己的決定承擔後果。這看來是訓輔的未來趨勢。

《醒世詞》中,有一首《教學難》:「教學難,教學難,好將道義惹仇嫌。出入由人管,饑寒誰可憐。打他就說不讀罷,不打又說師不嚴。」當然現在不能打,但嚴卻是走下坡了,原因是學生愈來愈自我。筆者覺得,要改變學生過於自我的態度,訓輔課程必須加入顯性的感恩課程。