吳冠中的多次捐贈

驀然回首,司徒館長初次接觸吳冠中的繪畫是在集古齋的畫廊,那是七十年代,他正念初中「寥寥數筆的墨線和幾抹銀灰色塊……極富跳躍感的紅、黃等鮮明色點。這些似點苔又非點苔的色點,在白、灰色調為主的平面上非常醒目,為素雅的畫景注入明快的音樂節奏感。」這幅畫描繪的是一角江南民居。

1995年,香港藝術館舉辦了「二十世紀中國繪畫──傳統與創新」展覽暨國際研討會,還策劃了吳冠中個展「叛逆的師承」,吳冠中更以「藝術家所起的教化作用」為題,在研討會中演講,博得眾多熱烈掌聲……那次展覽吳冠中捐贈了兩件作品給藝術館,包括《瀑布》。

7年後,2002年藝術館再舉辦「無涯惟智──吳冠中藝術里程」。這次大型的回顧展,以「風箏不斷線」作為策展主題,呈現吳冠中「從具體到接近抽象」的藝術發展。

「展場中建造一個展示專區,讓觀眾穿過兩扇模擬江南民居的窄門進入展室,在刻意調白的燈光照耀下,一堵白牆上依次展示出三幅作品──《雙燕》、《秋瑾故居》、《憶江南》,清晰展示了作品相互聯關係中蘊含的美學訊息。」如此設計,不單教觀眾深受感動,亦令吳冠中感到無比震撼。

吳冠中明白道出「作者的喜悅莫過於被理解、遇知音……」,他最終將這三幅繪畫,以及另外8件作品捐給藝術館。

2009年,他們又收到吳冠中的北京來鴻「人生百年,我已90……今補贈晚年精選新作30幅,可見一生發展全貌。」對於這批重要的捐贈,藝術館決定舉辦「獨立風骨──吳冠中捐贈展」,向吳老致敬。

回想2010年的展覽,司徒館長如此描述:

在展覽的門口,你會看到吳冠中的題辭,字句動人心弦──

獨木橋頭一背影……老了,傷了,走上橋,面向眾生。

進入「雙燕展廳」,江南情懷盡顯眼前,放着畫氈的展示專廳,令人「睹物思人」。展覽有60幾張畫,都是吳冠中生前一年捐給香港藝術館的,館內不住播放着吳冠中2002年在香港時的場景,迴環往復……

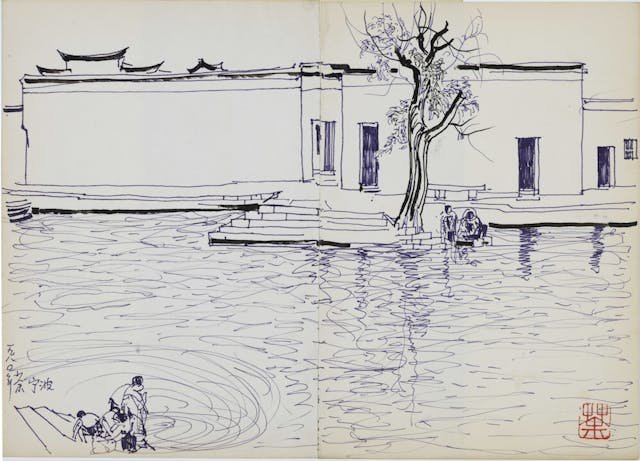

最近的捐贈,可說是第六次,連同以往的捐贈,加起來有450多件。大部分是畫作,包括七十年代下鄉「糞筐」時期的畫作《山下人家》,以及多幅經典的素描寫生原稿,如《寧波水鄉》(《雙燕》原稿)、《漢柏寫生》和《蘇州水巷》,小部分是文獻,還有吳冠中生前常用的印章、留學法國證件以及法國政府頒授的勳章等。

我提到當年展出吳冠中的「考卷」,館長又忍不住說出一段往事──「這份考卷是複製品,因為吳冠中的考卷太精彩了,所以當時的評卷員,也忍不住手抄一份保存下來,他逝世後,其家人才發現這份手抄本……藝術館將複製品借來展覽。」可見吳冠中背後的故事,實在太多了,而且都非常有趣動人。

追踪大師的足跡

「我根據他寫的文章、筆記、日記,追踪他的步伐,腦海中有一張地圖,那是吳冠中在巴黎活動的地圖……」司徒館長到過幾次巴黎,都是為吳冠中而去的。

吳冠中在巴黎習畫時,經常在大茅屋(Le Grande Chaumire)練習人體寫生。大茅屋是個Studio,在蒙帕納斯(Montparnasse),畫室內有模特兒,專供寫生。吳冠中本來是人體畫家,但回到中國後,卻不准他再畫,實在令人傷感。

大茅屋附近街頭,有一個羅丹的雕塑──巴爾札克像,後來也成了吳冠中畫作的素材。

「我每次去巴黎,都住在Montparnasse的小旅館,那處的氣氛很好,而且附近就是蒙帕納斯公墓。籌備『巴黎.丹青』展覽時,我曾到那裏去尋覓潘玉良的墓,真的不易找,我在網上找了一幅相片,她的墓是黑色的,背景遠處有屋,於是我便在墳場中,找到一處背景有屋的方向,沿着這個方向去找,終於給我找到了,當時有『眾裏尋她千百度』之感……」鞏俐主演的電影《畫魂》,說的就是潘玉良的故事,館長娓娓道來,引人入勝。

為了探索吳冠中的藝術,他也跑到蒙馬特(Montmartre)去。吳冠中很喜歡法國畫家莫里斯‧尤特里羅(M. Utrillo),他畫的灰調亦受其影響。尤特里羅出生於蒙馬特,他在這裏生活,在這裏繪畫,死後也葬在這裏。當時一班巴黎藝術家就生活在蒙馬特,在這裏進行創作活動,如達利、莫內、畢加索。「追踪Utrillo,看看他畫過的風景,在畫家流連的Café喝咖啡……」說起來,多寫意。

所謂藝術之路,就是追踪藝術大師的足跡的實地旅遊,如同文學之旅、文學散步一樣。「文學與藝術有相通之處,吳冠中常說『一切藝術應出於詩』,詩即詩意,也就是意境。透過美,求真求善,就是詩意。」館長不忘補充。

走上藝術教育之路

在教育學院畢業後,司徒館長一直想到法國念書,在香港的法國文化協會(Alliance Française)唸了一年法文。當時畫友趙廣超已在貝桑松(Besançon)讀藝術,他也報讀法國的美術學院,Nice的美術學院取錄了他,但巴黎的美術學院卻要他去考試。他跑到巴黎一看,發現當地的「藝術家」太浪漫,在街頭賣畫維生,生活比較潦倒,也毫不在意。他轉念一想,喜歡藝術之餘,也要兼顧生活,於是轉往英國華威大學(The University of Warwick)念「藝術教育」。

課程的內容不錯,其中教育理論佔三分之二;而創作則佔三分之一。本來的創作需要結合教育理論,但他在創作方面表現優異,令Supervisor為之激賞,不單借出Studio讓他自由創作,還替他辦了一個「畢業展」。他畫的抽象畫、傳統素描、人體寫生,還有國畫……出乎意料之外,幾十張畫竟然全部賣光了。難得的是,高雲地利市博物館收藏了他兩張作品,大學基金會亦買了幾幅,所以他仍有幾張畫保存在大學博物館內。

教授勸他留下繼續發展創作,介紹他去Common Wealth Centre,商談在倫敦開展覽之事。他回心一想「自己當初去英國念書,就是想兼顧生活,為何畢業後,又想走上另一條藝術之路呢?」於是他猶疑了。

「畢業展好像很成功,帶來一時的快感。我做一些帶有中國元素的東西,外國人覺得很amazing,但自知這些東西並不是很有創意,發展機會可能有,但太渺茫……」經過理性分析後,他決定返回香港教書。

回港後不久,他便進了香港藝術館工作,用一個美術老師的角度去做展覽,將教育元素滲入其中。

教育理論中涉及的心理分析,兒童發展過程,人類接受知識的過程等,都是科學化的研究,有一定的參考價值,「假如掌握了這些理論,將展覽present出來,就會有事半功倍之效。」

「策展就像寫教案,先說Motivation,例如做李可染的展覽,將一頭牛放在門口,引起觀眾的好奇心。所謂『五段教學法』,永遠適用,好的東西可以是永恆。正如黃永玉曾說過:『藝術無新與舊,只有好與不好之別。』」館長繼續說下去。

「策畫一個展覽,如同教書,展覽廳好像課室,觀眾踏入其中,到最後走出來,好像上了一節課,他們有什麼評價,學到什麼,有什麼反應,有些寫在意見簿中,有些乾脆說出來,這就是Evaluation(評估)。不過,叫好叫座是兩回事,正如吳冠中所說『群眾點頭,專家鼓掌』,要讓普羅大眾學到東西,又要兼顧學術,如何取得平衡,可真不容易。」館長侃侃而談,一再闡述他的看法。

作為展覽策展人,一般人視之為職業,館長卻視之為事業「這不是一般工作,而是不計較,講心、講理想,做好之後,有一份滿足感。我慶幸認識到一班朋友,例如丁新豹先生,我們常常傾談、溝通,所謂有感覺,便是如此。」

「我很感恩,擁有這份工作,你到哪裏去找?離開學校,仍要繼續學習、看書,不斷去鑽研,到圖書館去找資料,如果在商界,便沒有這種福氣。最近我因為吳冠中,又看了很多書。」那份滿足之情,溢於言表。

中國畫的美學

自1986進入香港藝術館後,司徒館長一直就在「中國書畫組」工作。為了進修,他到香港大學念碩士,研究明清古畫,再強化自己研究理論的根柢。

他做專題展覽,每個展出都有一個主題,例如「園林」。園林畫作是明代流行的題材之一,園林的設計和布置體現了藝術家的審美意趣,可以展現園林的美學概念。

「中國畫中有兩個很高境界──『曲與藏』,在園林畫中可大量發揮曲藏效果,如移形換步、半遮半掩……」從這個角度去介紹國畫,他覺得很有意思。

現代人重新演繹古畫,館長認為要循着「臥遊山水」這個方向,引導觀眾去欣賞,將動畫效果注入畫中,以淺白活潑的手法,帶領觀眾步進園林的天地,跟着畫家的筆觸,遊走於畫中……如文徵明《長林消夏圖》。

2015年,香港藝術館進行翻新裝修,館長取得利榮森基金一個獎學金,以Senior Fellow的身份,前往英國倫敦,在大英博物館,看藏品、做鑑定……進行為期四個半月的中國畫專題研究。

他曾在皇家學院中演講,談的就是「園林與中國畫的美學」,最後播出動畫,可謂畫龍點晴。「我們介紹中國畫,不能再傳統地說什麼『美啊』」、『氣韻生動』……太迂腐了。」以動畫切入,是踏入成功的第一步。

在歐洲時,他去了不少歐洲其他地方,如布拉格、蘇黎世、巴黎等地的博物館,趁着這個難得的機會,他欣賞大量的中國古畫,看了很多精品,而且做很多筆記,待有空時,便會整理出來發表。

原來「他」在這裏

2016年,一個以「竹」為主題的展覽「竹都好有趣──藝術館在這裏」,在中央圖書館展出。

「竹」在中國文化中,非常神奇。「展品來自五湖四海,我們邀請外國的Curator,在每間博物館選取一件與『竹』相關的作品,包括畫、文物、用具……從一支『篤』魚旦的竹簽說起,到鄭板橋的墨竹,從通俗到高雅,從藝術作品到日常生活用品……在中國四川山區,什麼竹製品都有,竹枕、竹床褥、竹衣*、連竹單車也有。」館長談到有趣的展品,登時眉飛色舞。

他與趙廣超合作,製作了很多動畫,例如「竹中趣」,把雕刻和《長林消夏圖》巧妙結合,形象化地呈現當中的意境,更能吸引年青的觀眾。此外,還拍了紀錄片……

這個展覽,展期只有一個月,接着便送到新加坡展覽。

司徒館長與趙廣超,早年在畫室中認識,彼此都熱愛繪畫。其後,趙廣超去了法國學美術,司徒則去了英國念書。相隔多年,大家在香港再重遇。

「我很幸運,遇到很多好人,與趙廣超識於微時。有趣的是,當年他畫抽象畫,我正讀師範學院,臨摹《清明上河圖》,他取笑我虛耗生命。想不到,多年後,他竟出版了一本《筆記清明上河圖》,世事就是這樣奇妙……我們第一次合作,就是在亞洲博覽館展出的動畫版《清明上河圖》,他有自己的工作室,免費幫忙做動畫。」談到老朋友趙廣超,館長滔滔不絕的說起來。

自此之後,兩人來往密切,經常合作,例如《姑蘇繁華圖》……

館長正在構思一個專輯《清明上河語紛紛》──「畫面從村口一間屋拍起,它的屋脊是彎的,而城中另一間建築物則說『我的屋脊是直的』,為何有的『彎』?有的『直』?原來『彎』代表貧窮,『直』代表富有。有錢人才能買來直木,因為將木弄直不容易。宋代的畫已顯示出貧富懸殊現象。畫中直線條的是界畫,有工具輔助。徒手畫與界畫兩種取向,代表兩種品味……」

下一個Project,他計畫與趙廣超合作,籌畫吳冠中的展覽,因吳冠中曾在巴黎習畫,趙廣超也是,而且正在做藝術推廣的工作。

*竹衣:竹粒細如小珠,可織成竹衣,昔日香港戲班中大老倌,穿在身上,用以排汗。

一古一今的捐贈

談及「至樂樓」的捐贈,司徒館長更是如數家珍:

「上海博物館有『過雲樓』藏品,香港有『虛白齋藏中國書畫館』,雖然『北山堂』藏品已送給中大,但仍有『至樂樓』,作品為一直安放在私人藏家何耀光先生的書齋,其中包括大量明末清初『明遺民』作品。」

他在香港大學寫碩士論文時,曾引用《至樂樓藏明遺民書畫》一書的資料,但苦無機會看真跡,故特別留意「至樂樓」的消息,追蹤藏品下落。

何耀光先生逝世後,館長剪下訃聞,夾存在《至樂樓》書中。其後因緣際會,與何氏家族的後人相約見面,欲游說他們借出藏畫做展覽。正在傾談之際,偶然翻閱此書,訃聞無端跌出,何家後人大為感動,於是答應借出藏品,促成了2010年《明月清風──至樂樓藏明末清初書畫選》的展覽。

事有湊巧,當時美國大都會博物館的館長正路經香港。1976年,這位館長在美國讀大學時,曾往台灣做研究,亦到過中大聽至樂樓藏品的研討會,他覺得這批作品非常精彩,於是想將整個展覽搬回美國,在大都會博物館展出,得司徒館長穿針引線,何家答允借出。香港的藏畫,遠赴重洋,到美國做展覽,他們亦感到很欣慰,從此與館長建立良好關係,互有來往。

2016年8月,館長從英國回來,11月便接到何家電話,他們願意「化私為公」,將355項珍貴書畫藏品贈予香港藝術館。

「何家的第二代,整個家族都很有心,也很難得。『好好保存古畫』也是何耀光先生的理念,他們將整批畫捐出來,不單香港人受惠,中國畫的藝術精粹,亦得以廣為流傳。」館長再三強調「感恩」二字。

然後,他又接到吳冠中兒子的電話,吳可雨秉承父親遺願,又慷慨捐出大批吳冠中作品……

除了文件工作之外,安排接收、維修、保養等工作都非常費時。歷時一年半,兩個捐贈儀式,才分別安排在2018年的7、8月舉行。

吳冠中固然是「獨立風骨」,而至樂樓藏品中的「古代風骨」,一古一今的作品,亦相當引人入勝。

香港藝術館計劃2019年底完成翻新重開,將特設「吳冠中藝術廳」及「至樂樓藏中國書畫館」,長期展出相關藏品。

明年開幕,藝術館同時會舉辦兩個專題展覽。

吳冠中的展覽,暫時名為「從『糞筐』到『餐車』」──「糞筐」代表的吳冠中七十年代下鄉時期的畫作,至於「餐車」,也大有來歷,2002年「無涯惟智」展覽時,在藝術館的平台舉辦教育活動「速寫維港」,吳冠中就曾在「餐車」上示範速寫。這個展題,可謂寓意深長。

餘 韻

司徒館長回到香港後,曾找到一個隱世畫家,住在青山庵堂的閣樓,名龍子鐸,畫風似黃賓虹,於是便拜師學藝,學習山水畫。可惜後來因工作太忙,俗務纏身,心境缺乏閑暇,策展之餘,還要寫文章、做研究,最後只好停下來。

「將來退休後,一定要重拾畫筆,與做研究、搞展覽、欣賞藝術品相比,創作其實最開心,追求暫時未能到達之境界,是最『過癮』的一回事。」他輕描淡寫地道出心聲,眼神中充滿期盼。

館長也曾自學篆刻,早年在中學教書時,辦過「篆刻學會」。

接着,他分享了一則感人的小故事──「有一次在三聯書店看書,一個小伙子走過來,對我說:『司徒Sir,我在看篆刻的書。』這位年輕人,大概是早年的學生,但我已經完全不認得他,他可能在課外活動中曾學過刻圖章,竟然還在『玩』篆刻,想起自己在少時在書架抽出《芥子園畫譜》的往事……」這就是藝術教育,信焉!

館長在《緣──從認識到認知吳冠中》文中說過:「作為一個藝術『知者、好者、樂者』,從踏足藝術之途開始,上下求索,在大學念藝術時已投身藝術行政、推廣……」

路漫漫其修遠兮,人生路上,他至今仍孜孜不倦,為推廣藝術教育而努力。

我想,「皎潔終無倦」──李義山詠燈的詩句,正是他的最佳寫照。

本系列文章:

藝術的「知者、好者、樂者」──香港藝術館館長司徒元傑專訪(二之一)

藝術的「知者、好者、樂者」──香港藝術館館長司徒元傑專訪(二之二)