編按:作家馬家輝和電影監製、前「慈雲山十三太保」、十大傑出青年陳慎芝的組合,是否有些奇特?兩人最近在2018香港書展中攜手出席講座,暢談寫「江湖小說」、拍「江湖片」和真正的「江湖」故事。

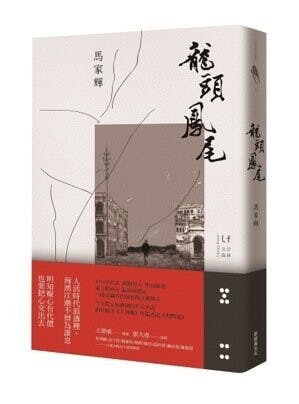

馬家輝:《龍頭鳳尾》是唯一一本個人的小說創作,自2016年小說出版後,反應不錯之外也得到文學界的朋友很多鼓勵。於是我進行了第二本小說的創作,名暫定為《龍頭鳳尾,續》(下稱《龍‧續》)。我原本打算出了《龍‧續》後在書展裏舉辦新書分享會,但後來我覺得新書的16萬字裏總有很多可以修改的地方,所以趕不及今年出書。但沒關係,我們今天還是會談談我新書的創作。

第一部小說《龍頭鳳尾》裏的主要人物是江湖人物,而新書《龍‧續》的主要人物是警察。大家可能有人知道我喜歡寫三部曲,換然之,第一部是黑,第二部是白,那第三部就是黃。到時候也得繼續麻煩陳慎芝(下稱華哥)多加指導,因為華哥是個很淵博的人。

受真人總華探長啟發 為故事人物定型

《龍‧續》的故事起點很厲害,是以1841年1月底英國人登陸香港作背景。當時還未簽訂南京條約,英國人已經搶先來到香港,並在澳門舉行賣地,把香港的地賣給英國的洋商來做生意、賣鴉片。我的故事從那裏開始一路下來,講到1967年的九龍城寨,而那裏主要是說「白」的故事。不同階段有不同的警察,他們在香港扮演着不同的角色和功能。故事中的警察堯木(不確定寫法)原型來自一名香港警察──總華探長。堯木生於1895年,潮州人。1911年中國發生辛亥革命,堯木當時16歲,已經拿着槍去當民兵,說白了就是土匪。他們打着革命和反清的口號,擁兵為王。

堯木當了民兵幾年後,1919年來了香港當警察。試想想,他當時做民兵的時候,口號是「反清復明,驅逐韃虜」,來了香港後卻替韃虜服務。當我收到這份材料時,我想像這位堯木先生當時的感受──作為一個人,其實不論哪個時代、替哪位老闆打工,最重要的是要知道自己在做什麼,而所做的事情是不是對自己和社會有益。堯木在香港做警察一直做到1941年,當時日本人打跑了英國人,佔領了香港。堯木找各種藉口不留在香港,選擇回到廣州。但堯木在警界很英勇,也破了很多案子,日本人於是到廣州把他帶回香港,讓他來管理香港的治安。可是堯木不肯跟日本人回香港,於是裝瘋,突然蹲在路上拉屎,拉完還撿起來吃,日本人看他這樣就放了他。到了1945年,日本人撤離香港,堯木重新回到香港繼續當警察,一直做到總華探長的職位。1957年,他才62歲,他卻在尖沙嘴山林道12號三樓吞槍自殺。我覺得他是個漢子,他退下來不當警察,雖然退休後當警察顧問,但他帶病在身也據說行動不方便。試想想,當你回想起自己從16歲拿起槍打打殺殺一直到62歲,怎能接受自己不良於行,死在床上。於是他最終選擇自行了結生命。

1957年總華探長去世後,接下來說的是江湖的恩怨。在《龍頭鳳尾》裏陸北風來到香港後接收了哥哥陸南才的塘口(資源),宣興社重新插返枝旗。這就開展了另一個江湖故事,而這個故事跟《龍頭鳳尾》裏面的人物哨牙丙有關係。《龍頭鳳尾》中有一場重要的宴會──金盤洗手──在《龍‧續》裏也佔了很多篇幅,因為當中牽涉到很多人物,而其中一個是江湖中老大的老大──杜月笙。

感人江湖情意 新書再現

杜月笙的角色既是真實材料,也是我的想像。他在上環死於1951年的農曆7月14日,也生於農曆7月14日,從玄學的角度來看,這人陰氣重。在灣仔香港殯儀館出殯的那天,很多人前來送花圈,花圈從灣仔一直鋪到中環,整個灣仔區的花店裏的花全部售罄,江湖兄弟覺得這樣不行,因為他們每送一個花圈到殯儀館可以賺兩塊,沒有花就沒有花圈.他們就賺不了那兩塊。於是他們想到一個辦法,把送來的花圈放了5分鐘後就從後門扛出去,將花圈的布條換上新的,再從前門進去靈堂,如是者不斷重複這個動作。靈堂開放三天予公眾,許多人前來拜祭。青幫老大杜月笙出殯當天,前面由20多輛警察車隊開路,後面則舞黑獅,一路上有許多人群和汽車跟着走到上環。他們走到其中一個位置的時候,出現了幾位身穿粗衣麻布的人拿着亂七八糟的花。旁邊的兄弟們一看不對勁,以為有人來鬧場,於是過去問人家看什麼看,還將那些亂七八糟的花踢到滿天飛。後來弄清楚什麼事以後,那幾位身穿粗衣麻布的人撲通一聲地跪下哭。原來這幾位是以前杜月笙在上海灘照顧過的人,大時代變遷後淪落到香港,感覺自己很寒酸,就連去靈堂送別恩公也不敢,也沒錢買花,只能摘路邊的花弄成一個花圈的模樣,等在靈柩經過的時候,才在路邊跪下來叩頭和拜。這種江湖(廣義上的層面)的情意、恩情很感人,當我寫作時看見這些材料,我就忍不住將這些人事物寫進《龍‧續》裏面。

劍──陳慎芝(華哥)的香港情懷

陳慎芝:我總是說,每個人都有他的故事。去年我拍了《毒‧誡》,它的故事就是我的故事。我剪輯了很多,剪得很散亂。當中的愛情線很強烈,很多人都問我到底是否真的像電影那般浪漫,我只能說是一點點吧!肯定沒有那麼浪漫。在《追龍》裏,我們製作了城寨的布景,一共花了700多萬。拆掉時,我和丹爺(甄子丹)在邊上看着,不由得感歎:拆了實在太浪費。我跟華哥(劉德華)說,不如找個劇本,接了這個景吧!唉,哪有這麼容易?單單選角已經是件難事。現在要拍一部戲,境況可以說是很慘澹。雖然我拿着一筆錢,但演員個個都沒空。

拍電影很辛苦,要迎合大陸市場。《追龍》中有一場戲,(做了一個揮手勾拳的手勢)你們懂的。甄子丹打了那個外國人,說的對白是「不是你們英國的!是我們香港的!」這樣給觀眾的感覺會好一些。大陸上面不會剪掉那麼多,畢竟國情需要。所以之後開的兩部戲也批評了英國,比如《金錢帝國2》,它的第一集也如此。事實上,英國人也做了不少建設。建設是對的,不建設就賺不到錢。

言歸正傳,1968年,我開始在城寨生活,1971、72年左右離開,待了4年。我在裏面吸毒,後來機緣巧合下,我做了棚主。城寨裏有個大笪地,那裏有四個大棚,都是黑社會建的。一個是四大,寫着「單馬聯同」(指「聯」、「同」派系),第二個是雙鷹,「勝和水房」(水房指「和安樂」,三合會之一);第三個,老潮(鶴佬派系),第四個,「冧巴」(指14K,黑社會社團)。我就是負責「冧巴」的。有很多人誤解了,說:「華哥,你被抓過一次了!什麼都不怕了!」錯,在法律上是不行的。有的人被警察抓過好幾遍。所以不要誤會,警察可以不斷地抓同一個人。如果說只能抓一次,豈不是太便宜了?今天我這番話只作學術討論,還是合法的。警察很少會抓錯人,不是說你無緣無故被人叫一聲「大佬」,警察聽了就說抓你,要視乎你的意識形態。當然,如果你真的是犯了事,肯定會被抓。我在城寨的那幾年,算是見多識廣。最精彩的一件事,恐怕要數我做檔口夥計那回──也就是「粉檔夥計」(賣白粉的嘍囉)。我們的範圍是打鼓嶺道,每位客人如果買兩件「大」,即15元一包的白粉,我們必須親自送過去。那時候是有協議的,警察在這條街上不能夠抓我們。

有一次,我不小心走到了沙埔道,被兩個掃毒警察抓住。他們在我身上搜到了一包白粉,要抓我上車,我當然不上,向其他人大喊:「幫我叫老總出來!」那時的粉檔老總叫煤炭明。明叔出來跟警察說明緣由,解釋我是夥計。警察答:「夥計又怎麼樣?這裏是沙埔道,不是打鼓嶺道。」你猜後來是怎麼談妥的?明叔確實有本事,他說:「這樣吧,阿SIR,你抓吧。」隨後他給了那兩個警察每人50元,就把我身上的海洛英拿走,換上鴉片。其實鴉片也是DD(dangerous drugs)。可是當時新蒲崗的外國法官每逢遇到賣鴉片這類的案子,罰錢即可。因為英國在賣鴉片。我還是第一次聽到這種方法,妙絕!

城寨就是這個面貌,它是一個「三不管」的地方,任人自生自滅。比如說,街上總會有些人蹲着,我們習慣走過去把那些人踢倒,大喝一聲:「走開!」有一回,那些人眨眼間都倒下了。原來,他們早就死去,都是吸毒而喪命的。死了要怎麼辦?老總的指示是:「等晚些吧,警察不會來收屍,市政局也不會來。」到了半夜12點,才有兩個人把屍體搬到馬路邊,等市政局收屍。有人曾經問我,進城寨有什麼要注意,我會答:「不要喊救命,不要喊非禮,也不要喊打劫,沒人會理你,除非你喊:『着火了!』每個人都怕火災,自然會飛撲似的走出來。」

我曾經帶着香港電台的馮意清進城寨,協助他拍一集《香港香港》。那時街上的老鼠不怕人。原來它們每天跟人一樣,都在吸白粉,吸上癮了。當毒癮發作時,它們如同發呆一樣。馮意清馬上拍下了這一幕。所以之後他才拿了獎。拍電影就是如此,那一幕如果拍得成功,就能成為經典。

城寨還有很多故事。它是低窪地帶,有一次下大雨,雨水幾乎把街淹沒。我們的粉檔如果要搬出來,搬到打鼓嶺後巷賣,必須詢問「管事」,即CID(刑事偵緝處警察)。但當時我們找不到管事,可能在打麻雀。所以我們不敢搬,只能站在水中,水幾乎升到胸口。我們拿着一個盤子,頂在頭上叫賣。老鼠也在一旁游着。一位老人家來買白粉,買完就這樣高高舉着手折返,有時他不小心摔了跤,可是他的手始終不放下。在他心裏,白粉比什麼都重要。吸毒者都是悲慘的人。

劉國昌的《救救小孩子》中,有一場戲加了進去。其實那場戲說的就是我。當年我毒癮發作,很辛苦才能買到一包白粉。我痛哭流涕,準備打開它時,忽然,砰的一聲,白粉都掉在了地上。我立刻用棉花把僅有的白粉吸乾,再拿針筒從棉花上抽出。抽出來的都是黑色的液體,我照樣往自己身上打。我當時的念頭只有一個:我要把毒品全都輸進血管!現在我看見針筒也會打冷顫。毒品真的很可怖。

在場也有我的一些朋友。有一位,我們起碼認識了30到50年,情誼深厚,我想用一首詩(詞)去介紹他:「滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄;是非成敗轉頭空,青山依舊在,幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上,慣看秋月春風;一壺濁酒喜相逢,古今多少事,都付笑談中。這位朋友就是李健明牧師。」50年前,我跟他一起在城寨裏吸毒。有一回他被抓了,在法庭上懇求法官給他一個機會。法官看了他的記錄,知道他坐過5次牢,還能給什麼機會?他連忙說他會去聽福音戒毒,他的黑社會大哥是那裏的負責人。之後感化官打電話給我,說法官要見我。我到達法庭後,那名外籍法官很有趣,他問我願不願意幫李健明。我既然過來了,肯定願意。法官繼續問,我能否擔保他在我的戒毒中心待兩年。我答不可以,但他的母親在一旁拉住我說「可以可以」。這是我的經驗,上到法庭,無論如何都要先舉手,表示自己仍要發言,不然法官很快就會判案。因此我早早舉手,之後才跟法官說:「如果他能夠接受我們的規矩和信仰,不要說待兩年,10年、20年都可以。」法官聽了似乎很滿意。因此,李健明的歷史才改寫了。當年我是他的導師,現在他倒是我的老師了,他在讀博士。轉眼間,就40多年了。

最近我在電視台一個節目裏提過收小弟的準則。第一,小弟要有錢;第二,才智過人和辦事能力高;第三,是個蠢材。蠢材當然收,出事的時候就是要讓他們去頂罪。我很坦白地說,黑社會也要謀生,他們的義氣不多,最好大家開開心心。現在的我很開心,我為生命感恩。我從未想過有今天。40年前,我脫離了黑社會,華麗轉身。原以為改變的只有我,但生命影響了生命、燃亮了生命,又傳遞了生命。我引導了一位牧師,他又引導了其他人。我看過馬博士的文筆,十分出色。我了解寫作的艱辛,因為我也寫過劇本。具體來說,我不是寫,我們大夥們是圍在一起想劇本,由其中一人記錄。有時候那人寫着寫着會因為忘掉某個字而煩惱。我想請教馬博士,能夠一邊想一邊寫,是否很厲害?

打完針之後,我在想,這是最後一次。我也把針筒丟到垃圾桶裏,最終我又把它找回來。當時我很慶幸那是塑膠針筒,要是玻璃針筒,肯定會碎。毒癮的威力不能小覷。當年我吸毒,是因為我整天見到一個小弟吸毒。他說:「大哥,你明白的。我們沒有明天,只能用毒品來麻醉自己。」我馬上反駁:「玩什麼都好,千萬不能被『白小姐』玩!」他沉默。後來我想,我也空虛,不如也去試試?那個小弟就是演員李兆基。他不肯戒毒,也是我從法庭裏帶他出來。我介紹他去無線,如今他在學電影,最近中風了,幸好有基金負責他的生活費。這件事教訓我們,賺到錢就要儲蓄。我給阿基的忠告是「收斂儲蓄」。人出名了,不要囂張,要儲蓄。我也曾經跟某位高層說,現在他坐到這個位子,很厲害。我認識他40幾年了。他因為這個位子「儲」了一些人際關係,可是哪天他退下來,他就會知道有多淒慘。

人終要一死。我總是說,我很感恩自己活到現在。我很愛我的妻女,她們待我很好,非常體諒我的工作。我總是有太多節目,比如出席溫拿首映、慈善團禮……但我不會近朱者赤,近墨者黑,「近黃者鹹」。