有那麼一群走過文革風暴的少年,當過紅衛兵,也當過知青,上過山,也下過鄉。他們在十年浩劫裏褪去了稚氣,在政治洗禮時衝破了黑暗,在失語時代中喊出了希望……滔天巨浪打沉了不少生命之舟,但慶幸少年的吶喊聲並未被淹沒。北島、芒克,兩位朦朧詩人,日前在書展「往事與《今天》」講座中細訴年少那段為詩歌、為覺醒而活的輕狂歲月。

北島,一座北方的島嶼在冬天的寒風中傲骨聳立,沉默不語;芒克,一隻調皮的猴子在夏天的烈日下上躥下跳,快人快語。兩人看似性格迥異,因為青春,因為詩歌走到了一塊,還辦了刺穿烏托邦虛偽的《今天》雜誌。這對髮小當年是互取的筆名,芒克說北島在北京土生土長,加上他第一本詩集《陌生的海灘》充滿島嶼的意象,就給他取名為「北島」;至於北島給自己取了「芒克」這筆名,純粹是自己從小的外號就叫「猴子」,芒克,Monkey。

70年代的《今天》

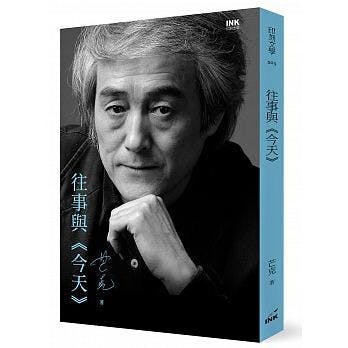

1978年的夏末,北島、芒克、黃銳三人在黃銳家的小院裏抿了幾口白酒,北島提議要辦本刊物,於是《今天》就在那年嚴冬誕生了。他們的《今天》創刊故事看似能用三言兩語來概括,但芒克回憶這段往事,想要長話短說,他也還是用了10萬多字寫了一本《往事與〈今天〉》。

此書出版後,北島對老友芒克說:「咱談往事,談《今天》。你,到香港來,我一定來給你捧場。」芒克來了,北島也赴約了。芒克主講時坦言:「其實我們倆坐在一起談論往事是很少的,頭一回。」

北島回首1970年的初春,有次和朋友在頤和園划船,好友史康成站在船頭,挺胸昂首地朗誦食指(郭路生)的《在你的出發的時候》,「我非常吃驚,我問這是外國人嗎?他(史康成)說不,就是我們同一代的人。對我來說,這是很大的刺激。」剎那間,那座燈塔的光芒穿過了層層霧靄,照亮了這座島嶼,讓北島開始寫新詩,《今天》也開始慢慢萌芽。

芒克談到《今天》創刊之路困難重重,也不禁感嘆了一番。

我們決定做這個刊物的時候,三個人還是人手少一點,就希望再找幾個朋友。最初我們是一共找了七個人,包括我們三個人,成了一個編委會。當時雜誌名字還沒起,78年的10月,我們在一個編委張鵬志家,他住在鼓樓一帶的小雜院裏,我們在那開會商量雜誌起什麼名字。《今天》這個名字是我起的,我也是無意中想到,「今天」永不過時,作品都代表了「今天」。當時的情況不像現在那麼自由,我們在印刷這個刊物的時候完全是要保密的。我們有一個編委叫陸煥興,當時他住在一個農民房裏,他說在他那印刷比較安全。那時候的油印機啊,紙張啊,都很難找到。為了辦成這本雜誌,我們就開始到陸煥興家裏油印這刊物。我們真的印刷出來這本刊物呢,是在78年12月23號,所以我們把12月23號定為我們的創刊日。實際上我們是用了一個月的時間自己油印。

《今天》的誕生,是地下文壇載着一群少年的夢想,頂着泥土拼命地向上生長,讓朦朧詩歌終見光芒。北島憶起23號那晚,口吻中帶着當年的那份無奈與堅定:「當時大家就有一點傷感,因為那時候也不知道該怎麼樣,我們說要承擔當時要承擔的風險。」78年12月24日《今天》真正面世,北島、芒克和陸煥興三小伙迎着寒風,踩着單車,捧着刊物,提着漿糊,抱着「一去不復返」的心往西單民主牆跑。民主牆貼完了,就往文化部、王府井跑。「特別有意思,觀眾特別多,警察也在後面跟着看,沒人抓我們。我們當時創辦刊物的時候,就想有出版、寫作還有言論自由。我們就趕上了那個時機。」芒克感慨萬千。《今天》趕上了變革時期,雖僅辦了九期的雜誌,也享受了80年代的的自由。

少年的青春狂想曲

有詩,有酒,有高歌。1979年4月8日,這班朦朧詩人在北京玉淵潭公園辦了第一次的詩歌朗誦會。

那天去的人非常多,當然,那天警車也挺多的。(哄堂大笑)很有意思,現場很安靜,大家都是三三兩兩的在那個小樹林裏,都不往中間的舞台靠。當時我說了一句話,我說:『大家往中間來。』然後全部人都過來了。那時陳凱歌也來朗誦,他自己報名來噠!民間第一次在公開場合搞詩歌朗誦。那時候沒人敢搞噠!朗誦會結束以後,我們兩個怕被警察給抓起來,所有人護送我們,一直走到城裏之後,就讓大家都撤了。北島說:『你跟我走。』我就跟他走,他還挺有經驗,他帶我穿進了一個四合院,從這進去吧,從那出去了。我說:『你怎麼這麼熟這裏頭?』他說:『我同學住這兒。』他又帶我從四合院跑到一個長途汽車站,坐了長途車跑到昌平,當時電影學院在那。後來我們跑電影學院的學生宿舍,當時那班田壯壯啊、陳凱歌啊,艾未未啊,他們都是電影學院的學生。我們在那躲了一晚,躲了一晚上之後呢,我覺得沒意思,我說我就回去吧,我說在這待着幹啥,我就走了。

芒克回想起這段往事時,嘴角不禁上揚,大家似乎也看到了當年那個「一生放縱愛自由的浪蕩者」。講完詩歌朗誦會,北島想聊聊星星畫會,但不忘自己今天是來捧芒克的場,便把話拋給了芒克。芒克心領神會,接了話,說起遊行經歷時格外幽默風趣:

星星畫會的那些創辦人,包括黃銳、馬德升、王克平、曲磊磊這些畫家都為我們《今天》做過事情。他們辦了第一次星星畫展的第二天,所有作品都被警察給查封了。我們做了一個當時非常大膽的一件事情,我們要求政府79年的10月1號之前給我們答覆,退還作品。如果不退還作品,我們就要遊行示威。但是特別奇怪,政府它就是不給你答覆,我們說話必須得說話算話啊,那我們就真的遊行啊。(眾笑)後來我們還真是去遊行了,10月1號30周年大慶的時候我們遊行了。對我們來說我們也是做了一件比較大的事情,那時候膽太大了,敢遊行!演講、抗議、要求恢復藝術自由、歸還作品……當時真是成千上萬的人!演講完後我們就遊行,往長安街上走,到府右街的地方,再過去就中南海大門了。這個時候呢,很神奇,一片穿白制服的警察出來了,我們回頭一看,本來是浩浩蕩蕩的遊行隊伍,全跑啦!(哄堂大笑)起碼離我們幾百米去了!就把我們20多個人落在了前頭!特別奇怪啊,我想,警察把20幾個人弄上警車,這事就結束了。但是人家特別講理,過來一班警察說:『你們遊行可以,但聽從指揮。不能走天安門!你們拐彎,從前三門那走!』哎呀,我們也驚住了,你們讓我們怎麼樣遊都行啊,我們都聽你指揮,只要你別抓我們就行了!(台下觀眾撫掌大笑)我們就往那走啦,後來隊伍又開始壯大起來。當時走到北京市政府,王府井那,我們在那做了會演講,遞交了抗議書,完了,我們見好就收,就撤了。

理想與現實的碰撞

芒克確實是調皮的猴子,主講時不忘活躍氣氛,打趣地說:「北島是民國的人,自己是新中國的人,兩代人,就差一歲!」這一歲之別,卻讓兩人面對理想與現實的碰撞時,踏上了不同的路。

台下觀眾問兩人:「關於80年代的文化熱,其實也是你們親手建構的文化熱潮,你們回過頭來看80年代是怎樣的感受?」

「80年代」對芒克而言是沉重的。火熱的時代終是逝去了,他也不願再追憶那個詩歌捎來的花樣年華。打那以後,沒了詩意,只剩生活──

很多人認為特別願意回憶80年代,覺得80年代多麼熱,多麼好。我個人來講,80年代我一點好感都沒有!我那時候很慘,1980年被開除,我就當過一年的工人,開除之後,沒有一個地方敢要我。我就一直畫畫,直到現在。也無家可歸,不敢回家,我回家我父母也受不了啊,我兩年多三年沒敢回家。有什麼美好的日子?東躲西藏,東住西住的。大家都說挺美好的,我覺得沒什麼美好的。1984年之後,我跟着老阿城(鍾阿城)、栗憲庭三人辦了一個東方造型藝術中心。我們做這個公司呢,請一些畫家、藝術家搞雕塑的。設計的雕塑可能有點超前,別人說:『這什麼玩意兒?』我們弄了半天,把錢花完了,一分錢都沒掙到!公司就倒閉了,只能歇啦……完了,阿城還沒忘了我,就找了別的公司把我塞進去了,就混日子。」

芒克談80年代後的現實,而北島,這座沉默的島嶼,歷經政治風暴,仍在細數《今天》帶給他們的美好時代。

其實我跟芒克也下過海。我是1985年,體制的問題,先是辦《今天》一直被批判,後來在反精神污染運動中成了重要的批判對象,所以,沒辦法,不能工作。後來我就下海,幹了不到一年,一分錢沒掙着。挺有意思的是,回過頭來的話,我覺得《今天》還是顛覆了官方的話語系統。我們從文革後期,就開始對革命文學非常厭倦,我們就自己寫作,跟他們的風格完全不一樣,當時是非常危險的。幸虧當時警察的水平根本就不夠,文學研究所的專家來看,說北島這樣的詩都是外國詩。雖然文化革命有很多很多問題,也可以說是劫難,但是我們改變了一個新的可能性,1949年以後的革命文學繼續存在下去的話,那麼就有可能永遠是這樣。我們這批詩人自己悄悄寫作,也利用政局開始鬆動,開始把作品發表出來,然後根本改變了一批70年代末的大學生、年輕人的語言方式、生活方式。我認為這(《今天》)不僅僅是一個雜誌而已,它根本改變了話語方式。

又有觀眾問:「如今再辦雜誌的話,會跟40年前的《今天》有什麼區別嗎?」

話音剛落,芒克就拿起話筒,直言無諱:

首先我說一句,我根本就再也不想創辦雜誌!我覺得這個很累,原來我們是想讓《今天》合法,但就是一直合法不了,所以我就不再想辦這個刊物。當然後來有了新《今天》,這點我非常讚賞老北島,他在海外用副刊《今天》一直堅持辦到現在。新《今天》我一直沒參與,就是前九期我們一塊做。到後來呢,其實都是北島在做這件事情。

北島聽到好友的這番讚賞後,也默默捧起了新《今天》,像是給大家看了看自己那顆四十載未變的初心。

我簡單介紹這一本雜誌。從1990年在奧斯陸創刊,大概有十位作家、評論家先開了個會,討論要保持《今天》的風格和宗旨,後來這個雜誌從奧斯陸到斯德哥爾摩,到紐約,到洛杉磯,後來終於到了香港。跨越了很多國家,終於回到了香港。這個雜誌其實有116期,現在大家還可以買得到,新《今天》轉眼就要30年,可以說這個過程也非常艱難。

芒克:有人靠寫詩維生的嗎?

當觀眾問起芒克更喜歡「詩人」還是「畫家」的稱呼時,他盡現了那股豪放不羈之氣:

我都無所謂。首先來講,我不是畫家,我畫畫的出發點不是為了藝術,我當時為了賣錢畫的畫。我把我的畫當作商品,有人去買,我靠這維生。我不靠寫詩維生,有人靠寫詩維生的嗎?是吧!(哄堂大笑)詩人不詩人,還有畫家,都是別人稱呼你的。我從來沒說過我是詩人。你愛叫我什麼,就叫什麼,我也沒輒,對吧?欸,我都不在乎,我無所謂,真的。

北島:我晚年生活的運氣非常好

打上世紀80年代開始,北島就帶着中文這件唯一不棄的行李,像候鳥般全世界流浪。他在《午夜之門》裏說過:「漂泊既是虛無又是被迫選擇,如同存在與虛無的約會。」

慶幸的是,2007年,北島拿到香港中文大學的聘書,來到香港定居,結束了漂泊的生活,不再活在「他鄉的天空」下。香港於北島,就是中國這幅畫的留白,而他,則是在這留白處無意中灑落的一滴墨。

後來我想想,我晚年生活的運氣非常好。我終於回到了香港,而且和大陸有關係了。如果我在美國待着的話,那畢竟對中國文化(的貢獻)很有限的。我以前做過很多事,但基本(對中國文化)沒有影響。到了香港十年以後,創辦了香港國際詩歌節,還有回到大陸,《給孩子》系列出了四、五套。這些年呢,雖然寫的東西不多,但我認為是做了一些和中國文化、我的生活連在一起的(事情)。

講座的前一天,北島在另一場書展活動中朗誦了自己的《鄉音》:

我對着鏡子説中文

一個公園有自己的冬天

我放上音樂

冬天沒有蒼蠅

我悠閒地煮着咖啡

蒼蠅不懂得什麼是祖國

我加了點兒糖

祖國是一種鄉音

我在電話線的另一端

聽見了我的恐懼

想問這座沉默的島嶼:年近古稀,是否恐懼不再,清歡四溢?不再流浪,詩意依舊。晚年遙望北方,叩開了老北京的城門,安然追憶起三不老胡同的舊時光。

北島簡介

本名趙振開,中國當代詩人,為朦朧詩代表人物之一,多次榮獲諾貝爾文學獎提名。祖籍為浙江湖州,1949年生於當時的北平。1970年開始寫作,1978年與芒克等人創辦《今天》雜誌。先後獲瑞典筆會文學獎、美國西部筆會中心自由寫作獎、古根海姆獎學金、金花環獎等多個獎項,並獲選為美國藝術文學院終身榮譽院士。

已出版詩集有《陌生的海灘》、《在天涯》、《守夜》等,散文集有《午夜之門》、《青燈》、《城門開、《古老的敵意》、《時間的玫瑰》等,小說有《波動》,更編選了《給孩子》一系列書籍。北島不少作品被譯成30多種文字出版。

因創辦《今天》雜誌及參與1989年學運,辭國移居海外20年。2007年得到香港中文大學聘書,任文學院榮譽教授,現居香港。

芒克簡介

本名姜世偉,中國當代詩人,為朦朧詩代表人物之一。生於瀋陽,1956年全家遷到北京生活。1978年與北島共同創辦文學刊物《今天》。1987年組織了倖存者詩歌俱樂部,並出版刊物《倖存者》。現居北京。

已出版詩集有《心事》、《陽光中的向日葵》、《今天是哪一天》等,小說有《野事》。今年更推出了《往事與〈今天〉》追憶當年創刊《今天》的點滴。