八十歲之後,我沒有計劃寫回憶錄,卻有了編印師友書信的念頭。進入八十,雖仍無韓文公(愈)未到四十,「而視茫茫,而髮蒼蒼,而齒牙動搖」的老態,我知道,今日香港男士的生命預期已過了八十之歲,但到了八十,畢竟是進入老之「已至」之境了。進入老境,最顯著的徵象之一便是常會回憶往事,念想舊日的師友。

年來閒時,我會不經意去翻看往時師友給我的書信,有時因找不到一些心中曾有的手札,感到慼然有失。一年來,我幾次在大學的研究室、家中的書房,翻箱倒篋,真是「上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西」,找到了可能找得到的百多封書信,但有幾位師輩的手札是找不到了,業師路逾(紀弦)及林語堂、徐復觀、殷海光諸先生的信定是在多次搬遷中散失了,當然我是有憾恨的。

我出生(1935)於中國大陸,讀書並短期工作於台灣(1949-1967,其間二度赴美留學),工作卅四年並退休於香港(1970自美到港迄今)。此集所收的書信(只限中文手書)均來自兩岸三地結交的師友。我有緣結識的師友大致屬於三類:一類是我讀書求學結識的師友,一類是工作中結識的師友,一類是因我的書寫(學術、事〔政〕論、散文與書法)而結識的「同聲相應」的師友。

亦父亦師的金瑞林

本集所收的雪泥鴻爪,皆來自我長輩、同輩的師友,唯一例外是我先嚴瑞林(春山)先生的家書,其實,父親也是我書法的啟蒙師。先嚴之於我,亦父亦師,不止教我寫字,更教我做人。父親幼受儒學薰陶,有文才,鄉里稱美,雖窮困而不肯自棄,寡母賢德有識,忍心變賣祖田,助他走出天台縣嶺跟山區。父親攻讀法律、有意仕途,年輕時曾任東陽、海鹽縣長,當時縣長幾乎是集立法、行政、司法於一身,他以「父母官」自許,愛民如子,清正自守,政聲遠播。東陽縣長離任時,上千縣民夾道相送不捨,故後來有回任東陽之美事。抗戰勝利,以才能與清譽受宣鐵吾先生之邀請,出任上海警察局秘書長,當時官場有「五子登科」之說,但父親除房子、車子是公家提供之外,兩袖清風,連司機老劉因父親不肯應酬,無外快可收,度日拮据,不半年便哭求離調。父親一生信仰孫中山的三民主義,國民黨第一次行憲,召開國民大會,他決心返鄉競選國大代表,與他競逐的是天台縣國民黨委主任,其間波浪曲折,遠非他始料所及,終因鄉民奔走相助,連老太婆都不懼山區跋涉之苦,投了父親一票。老太婆未必知道什麼是民主,她只知道父親是清官、好人。父親勝選後,還曾有過幾被取消當選人資格的鬧劇,父親對國民黨自然有他的感受,但1949年他還是隨國府遷居台灣,以後一直在台灣司法院任參事。安貧樂道,無怨無悔。父親一生最大遺恨是沒有再回到故國家園,這裏刊印的父親家書,正值文革浩劫時期,他的憂國思鄉的心情,躍然紙上。

在摩挲亡父手澤時,驚覺此集中的師友,半已不在人間(王雲五、錢穆、梁潄溟、朱光潛、費孝通、楊慶堃、浦薛鳳、鄒文海、陶百川、李卓敏、李國鼎、殷海光、楊聯陞、余紀忠、柳存仁、張佛千、牟潤孫、嚴耕望、鍾期榮、吉川幸次郎、小川澤樹、李亦園、朱堅章、劉述先、劉佑知、逯耀東、孫國棟、徐有守、包遵信、李洪林、湯一介、羅孚、江兆申);半年來,兩位多年香港中文大學同事,桂冠詩翁余光中大兄與國學大師饒宗頤亦相繼謝世,魂歸天府,真不能無弘一大師所云「天之涯,海之角,知交半零落」的感慨,更猛覺「此身雖在堪驚」。我暗暗告訴自己,老矣!我必須儘早把這些師友書信編印出來,如果任其流失、湮滅,則豈止憾惜,直是罪過。

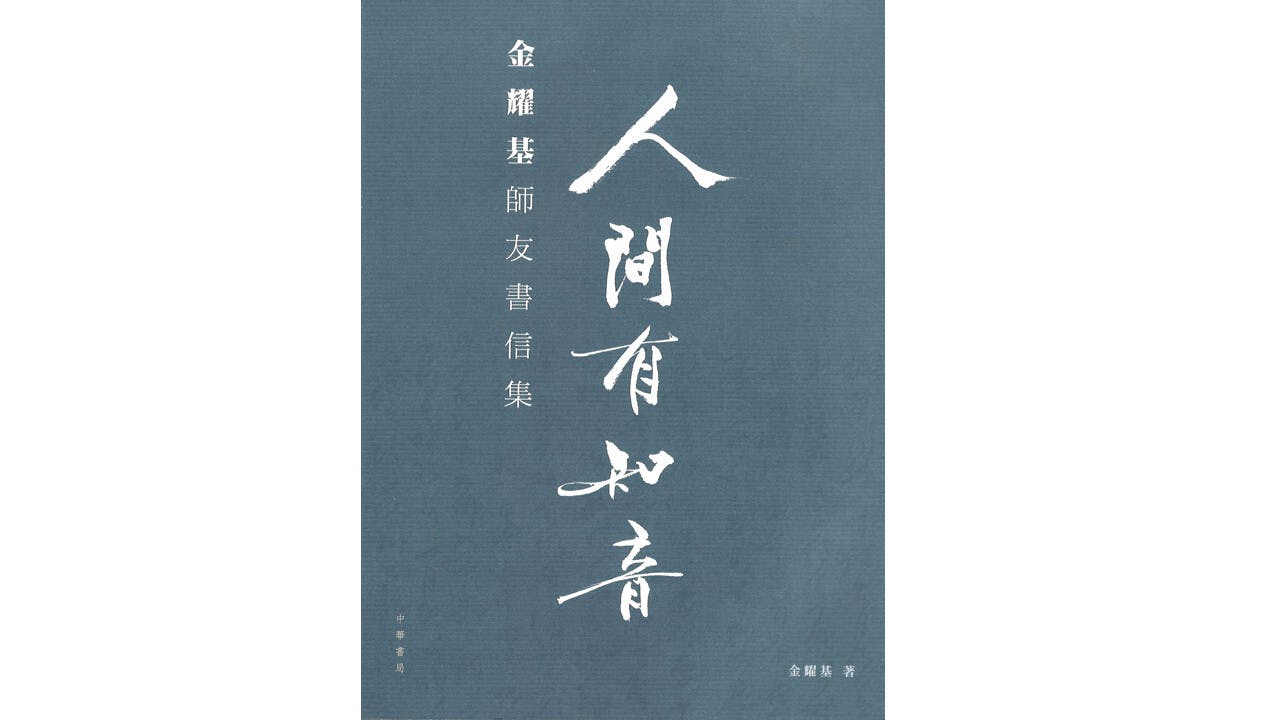

香港中華書局總編輯趙東曉博士得知我有編印師友書信集的念頭,當即表示願意全力配合。東曉是讀歷史的,又有編輯的專業修養與眼光,能得到他的鼎力幫助,何其幸哉!本集的編輯式樣便是東曉兄的構思。