杜煥瞽師 走左四十年。

坎坷一世 講起就心酸。

佢唔係全盲 幾分能睇見,

家鄉水浸 被迫廣州留連。

步離開西九文化區戲曲中心,阮兆輝的歌聲仍在腦中迴蕩,餘音裊裊……

南音彷彿只屬於過去的時代,只是年長一輩的集體回憶。然而,南音的曲韻文辭,在這紅塵俗世、煙火人間,卻依然流淌着,如怨如慕,如泣如訴……

提及南音,《客途秋恨》中的「涼風有信,秋月無邊,思嬌情緒好比度日如年……」大家可會依稀記得?

廣東南音又名地水南音,流行於珠江三角洲一帶。20世紀初,南音的演出場所,主要為妓院、煙館、酒樓、街頭、私人寓所等,演唱者多為失明藝人,男的稱瞽師,女的則喚作瞽姬或師娘。

杜煥自少家貧,三歲失明,流落廣州後,拜師學習地水南音謀生。戰後,16歲輾轉來港,在油麻地廟街一帶的妓院、煙館賣唱為生。自1935年政府禁娼後,他的生意一落千丈,然後是香港淪陷,他好不容易才捱過了一段艱苦歲月。1955年至1970年間,他曾在香港電台節目《地水南音》中演出南音。離開電台後,他只好在街頭擺檔賣唱……

杜煥去世前幾年,就在1975年3月,音樂系博士生榮鴻曾為了將「地水南音」的原貌保存下來,安排了杜煥在茶樓作現場演唱,並為他錄音,希望能將現場的環境聲音一同保留,作研究之用。

誰都沒有想過,這段夾雜音樂、民間風情的重要錄音,數十年後會重見天日。

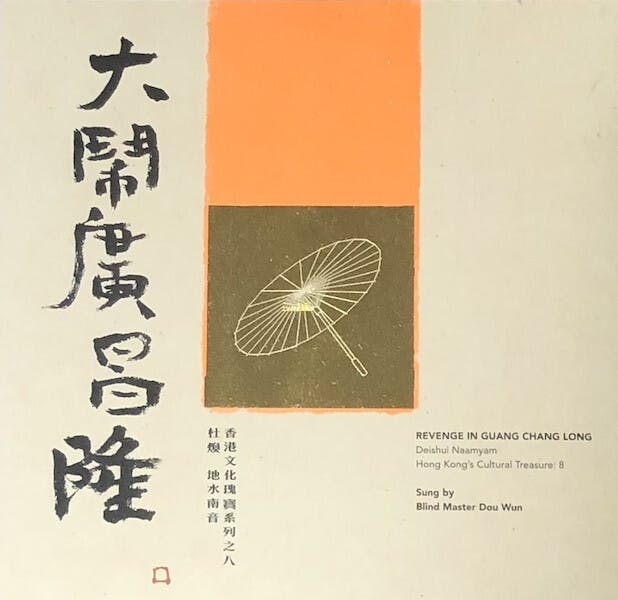

隨着「香港文化瑰寶」系列之八──《大鬧廣昌隆》面世,由香港中文大學中國音樂研究中心出版「杜煥南音」專輯的工作,便告一段落。

趁着榮鴻曾教授回港參加「《大鬧廣昌隆》唱片發布暨南音演唱會」,幸得吳瑞卿博士之助,才約到他接受專訪。

訪談那天,天下着雨,我跟攝影師一起跑到榮鴻曾教授下榻的酒店,跟他聊了幾個小時,內容當然離不開地水南音,還有粵劇和古琴……

素願得償,走進音樂天地

祖籍無錫、生於上海的榮鴻曾,7歲來到香港,自小便喜歡音樂,中學在九龍華仁書院念書,鋼琴已考至八級。其後赴美升學,由於數學、物理等科目成績優異,加上父母的期望,在加州大學選讀工程物理。畢業後,他本來已想轉向音樂發展,但又得到麻省理工學院的獎學金,於是,便繼續攻讀物理學,直至取得博士學位。由於「不甘心從此埋首物理學的世界」,加上趙如蘭教授的引薦、哈佛大學的獎學金,就在這時,他轉向音樂的天地。

「當年在美國,物理學家多的是,但研究中國音樂文化的,卻絕無僅有。」一頭栽進音樂的懷抱,榮鴻曾可謂得償素願。

在哈佛念音樂,可以選擇演奏、作曲……但他最終卻走上以音樂研究之路。

為何研究中國音樂?背後也有一段故事。

話說當時哈佛圖書館接收了一批「粵曲唱片」,因緣際會,大學派他去負責處理這批藏品,正因如此,他開始接觸粵曲、愛上粵曲,並決定以粵曲唱腔作為博士論文的研究專題,從此結下不解之緣。

「在香港,我完全沒接觸過粵曲,也許家庭背景比較西化的關係。可是,踏足美國後,離鄕別井,卻想尋根,對於中國文化,反而產生濃厚興趣,亦開始關注香港的本土文化。我覺得粵劇很有生命力,劇本亦有趣……」重提往事,他笑瞇瞇地說。

正因為他半途出家,走上研究音樂之路,二弟念曾,其後也從建築走向實驗劇場,三妹雪亦從社會學轉向舞蹈,四妹玉則情歸時裝設計……榮家一門四傑,全與藝術掛鈎。「都是大哥的壞影響。」榮鴻曾幽默地加上一句。

偶然邂逅,情迷地水南音

就因為研究粵曲唱腔,他在1972-73年,1974-75年兩度從美國回到香港蒐集資料。就在74年,「日本老朋友西村萬里跟我說,歌德學院安排了杜煥演唱南音,我當時完全不知道南音是什麼。」好奇心驅使下,他到場欣賞,一聽之下,大為感動。其後,杜煥在聖約翰教堂、中大文物館的演唱,他也跑去聽。

「他唱得很好,但很淒涼。『歌德』的座上客,大部分是外國人,十居其九不懂得南音,聖約翰教堂,氣氛完全不對勁,至於文物館,聽眾安靜地坐着,禮貌的掌聲,也不代表他們真的懂得欣賞。」榮鴻曾很想保留這些幾近「絕唱」的地水南音,決定盡力把杜煥的歌曲錄下來。

「我覺得在錄音室,杜煥對着四面牆,一定唱不出那種獨特的韻味,於是想找一間舊式茶樓,在現場錄音,才能將地道的南音,真實地錄下來。」為了忠於南音原貌,他想找一個杜煥熟悉的環境,有氣氛、有聽眾……

皇天不負有心人,在朋友介紹下,他找到了富隆茶樓,在水坑口。富隆是香港最古老的茶居之一,當時已有超過半世紀的歷史。茶樓天花板有掛扇,桌旁放着痰盂,用的是舊式茶盅,伙記叫賣點心,還有很多茶客提着鳥籠上茶樓,把鳥籠掛在窗邊,悠閒地品茗。

找對了地方,也約好了杜煥,榮鴻曾自言好幸運,因為得到了香港大學亞洲研究中心景復朗教授的支持。「Frank King撥出研究基金,還派出中心的職員蕭官成先生搬來錄音機,在茶樓幫手錄音。當年那位年輕人,去年剛退休了。」榮鴻曾說起往事,感激之情,溢於言表。

杜煥憶往,唱出一生故事

就這樣,榮鴻曾借了茶樓一角,安排杜煥在茶客面前演唱地水南音,順帶現場錄音。「除了杜煥歌聲外,茶樓裏鳥唱聲,叫賣聲,茶客聊天聲,窗外車聲人聲,全保存在錄音裏。」杜煥左手拿板,右手撥箏,自彈自唱的情景,彷彿在眼前重現。

「我原本打算請杜煥每天連續唱,但他說自己『氣魄』大不如前,要隔日唱才可以,而且每日只可以唱一個小時,中間還要有休息時間。」結果,從1975年3月11日至6月26日期間,每逢周二、四、六午市時段,杜煥演唱一小時。

榮鴻曾憶述,「當箏絃調妥,南音的前奏響起,聽眾就被帶進另一個世界。休息時,有茶客上前和他閒聊,說以前在電台聽過他唱南音……原來座中人,不乏知音客,令杜煥感到好高興。我覺得有這種氣氛,他才會投入,唱出南音的真正味道來。」

杜煥先後唱了《客途秋恨》、《男燒衣》、《霸王別姬》等著名短曲。接着,又唱了很多傳統故事,如《尤二姐辭世》、《夜偷詩稿》、《梁天來》(片段)、《武松打虎》等多首名曲。

在長達三個半月的錄唱計劃中,榮鴻曾指出「最意外,亦是最大的收穫,是杜煥即興創作的《失明人杜煥憶往》地水南音。」

當傳統曲目已唱錄至十之八九之際,在閒談中,榮鴻曾得知杜煥以前會根據當天的新聞,即興地以南音創作新歌唱出。「於是乎,我請他演唱新聞,誰知他說已經很久沒留意新聞了。我靈機一觸,叫他編一首南音,唱出自己一生的故事。最初,他很抗拒,說沒有人會唱自己的。」

經不起榮鴻曾幾番懇求,他才勉強答應,每天唱兩節,從出生開始,唱至1976年,道出自己60多年坎坷的經歷,長達六小時。

「其實,這正是香港20至70年代的寫照,也是戰前、日軍佔據、和平重光,到經濟發展成熟一段歷史的見證,也是失明藝人『眼中』的香港故事。」榮鴻曾說。

《憶往》最後兩小時的錄音,不是在富隆錄的,主要是因為榮鴻曾6月要返回美國,完成他的粵曲論文,只好交由友人西村萬里在香港大學的課室中代錄。

「在茶樓面對聽眾,杜煥覺得很『醜怪』,唱南音主要是為了音娛樂客人,不會唱自己的生平,畢竟太personal,所以他有點顧忌,但在大學的課室內,獨自地,可以盡情地唱,不必取悅他人,尤其是唱至最後的幾十行,他反思一生,在熟悉的曲調裏可以毫無顧忌地,向上天質問人生的悲痛。」每次重聽這部分,榮鴻曾都不禁掉下眼淚來。

「杜煥這樣的藝人,一生經歷坎坷,仍然能夠保持一份樂觀的態度,能夠面對將來,也不會無病呻吟,我知道他的故事之後,對他多了一份敬意。」

榮鴻曾指出,一般人研究藝術史,只會集中研究一些高尚的藝術,對民間的藝術較少注意,特別對民間藝人一生的經歷都很少記錄。

「每個人對自己的過往固然熟悉,但要分章起段地敘述故事卻絕不簡單。況且杜煥並不識字,文盲加上目盲,既不能寫大綱,又不能起稿反複斟酌修改。韻文部分還要套進南音格式,真是談何容易?」榮鴻曾一再強調杜煥對「口傳文學」的貢獻,「這首歌記錄了一位地位低微的民間藝人遭遇,而且是用自己的語言表達出來,是研究『方言文學』的重要材料,對學術研究有很大的價值。」他認為杜煥不單只是位音樂家,也是一位文學家。

歌詞露骨,清場演唱「板眼」

在錄音過程,令榮鴻曾最難忘的,是跟杜煥聊天的時段。

「每一次演唱前,杜煥會提早20分鐘到達茶樓,擺放好古箏、喇叭等,然後坐在一旁休息,抽着煙斗,我就會斟杯茶給他,向他問長問短,到中場休息,也有20分鐘時間,也可以聊一陣子……」榮鴻曾抓緊機會,向杜煥請教有關南音的問題,有時也會問及演唱場地,例如妓院、煙館,甚至街頭賣唱等種種情況。這些閒談,也錄下來,成為珍貴的資料。

當中篇《大鬧廣昌隆》和《觀音出世》收錄完畢後,榮鴻曾請杜煥唱了幾段「龍舟」及重唱幾段南音,作日後研究之用。至於「板眼」,原來是在妓院中供妓女及嫖客點唱的曲目,杜煥不想在茶樓內公開演唱。

榮鴻曾認為「『板眼』雖然粗俗,如《兩老契嗌交》,卻反映了香港現實生活的一面,對民間說唱文學,以及粵方言的研究和保存,尤為重要。」於是他們移師往大埔,在西村萬里的家中完成錄音。

「至於『板眼』中的《陳二叔》,只在妓寨中唱,而且題材非常『露骨』,有好多性行為的描述,杜煥一再吩咐,千萬不能讓良家婦女聽到,否則會對她們帶來不幸。」榮鴻曾答允了杜煥,只用作研究,絕不公開,杜煥才肯答應被錄音。

榮鴻曾還道出一段有趣的插曲,在80年代,得朋友介紹,他找到魯金,並帶來《陳二叔》的錄音,「因為歌詞裏面有些方言,我不明白,希望請教他。」

豈料,魯金於少年時,曾隨其叔父往妓院「見識」,也聽過此曲,所以大感興趣,從頭到尾聽了一次,後來還寫了一篇文章《杜煥清場唱淫曲〈陳二叔〉》,記述此事。

「雖然文中有些資料搞錯了,但最重要的是,魯金指出這是杜煥在最佳狀態時唱此曲的。」榮鴻曾不忘補充。

飄泊紅塵,失明人話香江

1979年,錄音後三年,杜煥逝世。「那幾年我忙於學古琴,雖然發表了兩三篇有關杜煥的文章,錄音帶卻擱置在資料庫裏封塵。」榮鴻曾內疚地說。

直到新世紀之初,「我把六、七小時的錄音選取精髓,刪節為40分鐘,配以適當的影像及旁白,還加上中英文字幕。」首先整理出版的,就是杜煥唱述個人一生的《失明人杜煥憶往》。

榮鴻曾自言很幸運,「當時得到香港歷史博物館的資助,負責製作影碟,又得輝哥(阮兆輝)的參予,不單只為影碟旁白,更細說他對杜煥的印象,而且還評價杜煥的藝術。」

為了製作《飄泊紅塵話香江》影碟,他在2002年,曾走訪何耀光先生,請他談談杜煥。在20世紀六七十年代,每年生日那天,何先生都會請杜煥到家中演唱幾個小時,杜煥亦曾在自傳中特別交代:「呢位何耀光先生呢,闔家大細,人事確好,好謙,不枉有錢人嘅家裏呀。」

「何老先生已90多歲,仍精神奕奕,在辦公室接見我。他認為杜煥的藝術是中國的文化,『有舊時的情感,不注重物質,有人情味,很少人懂得欣賞,但我卻很喜歡聽他唱歌。』」榮鴻曾談起此段往事,仍唏噓不已。

在大家努力下,影碟《飄泊紅塵話香江:失明人杜煥憶往》終於在2004年面世。

珍貴錄音,香港文化瑰寶

事實上,杜煥數十小時的錄音,無論從欣賞、研究和保留歷史角度來看,都是絕無僅有的寶貴資料。

榮鴻曾的好友吳瑞卿,也認為應該將錄音有系統地整理出版。在她的協助下,又得中大商學院陳志輝教授穿針引線,他們會見了何耀光先生的兩位公子何世柱、何世堯兩兄弟。

「何氏兄弟說,當年實在太年輕,不大懂得欣賞古老的南音,但每當杜煥來演唱時,父親吩咐必須在座靜聽,因此印象很深刻。」就因為這段因緣,他們得到了何耀光慈善基金的資助,支持出版計劃。

「何老先生多年前禮待杜煥,杜煥感激之餘,為他一家盡情演唱;數十年後,下一代的資助,又使杜煥的藝術能長傳於世,這豈不是有因有果,隔代的緣分?」榮鴻曾重提舊事,感慨地說。

如今,榮鴻曾與何氏兄弟已成好友,何世堯曾告訴他「當時感到不耐煩,現在回想起來,卻覺得好有味道,杜煥演唱時,父親常感動下淚,背後亦有好多故事」。

以「香港文化瑰寶」為總題的南音唱片,由香港中文大學音樂系中國音樂資料館陸續出版。自2008年《訴衷情》開始,至今已出版了八輯。

杜煥幾十小時現場錄音,固然是粵語說唱音樂寶庫,同時也是約30萬字的方言文學,其價值豈只是供聽者欣賞而已?

「且不說故事內容的文化含意和娛樂成分,曲詞多姿多采的語言風格已值得我們珍惜、欣賞。南音優雅細緻、龍舟粗獷活潑、粵謳自然平實、板眼下三九流的俚語俗話,都代表了粵文化,是供給學者研究的稀有原始資料。」正如榮鴻曾所言,《香港文化瑰寶》見證及肯定了粵方言文學的內涵與價值。

專訪榮鴻曾教授二之一

本系列文章:

地水南音傳粵韻 中西共研樂撫琴──專訪榮鴻曾教授(二之一)