古先生離開已半年了,但我時而會想起他,點點滴滴,猶如昨日。人的記憶相當複雜,且有選擇性,但關於他的記憶,毋需選擇,一切都是那麼的美好,尤其是我們在美學上的交流和共鳴。

結緣

第一次見古先生,是20多年前的事了。那是張隆溪教授就職講座教授的學術會議,古先生穿着那襲大家都熟悉的唐裝,臉色慈和,從我身邊走過。會場上我結結巴巴的問了個「女子與小人難養矣」的問題,問得真誠天真,台下不少觀眾都莞爾微笑。

10年後,因雷先生之故,我認識了古先生,第一次見他還是在山翠苑的樓下。

我們的交往主要是聊天和散步,我時而帶着相機,隨性拍照。2010年前我對攝影一竅不通,後來因緣際會,發現鏡頭後似乎有個神秘世界,可以表達,更可慰藉,就此進入了攝影天地。古先生不會擺弄這些先進相機,但對大千世界有着超凡的鑒賞力和品味,一言一語,潛移默化,對我影響甚深。

第一次和他外出拍攝,是2012年為他的小説《舊箋》選取相片。我們外出兩次,一老一少走遍了小説裏提及的地點,例如堅道的聯合書院舊址、高街的舊精神病院、尖沙咀的海港城,以及香港大會堂等。那兩次天氣都不錯,我甚至還記得我們的一些對話。

那天來到香港大會堂,他拾級而上,旁邊還有好些小學生,排着隊去聼音樂會。我看着古先生的背影,咦,怎麼這樣好看,就按下了快門,這也是我替他拍的第一張相片。説來也是奇妙,這些年我為他拍得最多的,就是他的背影。

要說和他建立起攝影美學上的默契,那該是2014年初春的廣州昆曲之旅。整個行程相當順利,環境和心情調和得恰到好處,他相當愉悅,我也拍得投入。後來回想,我在攝影美學上的真正開竅,還是從那段時間開始。

交往

我時而去古先生家聊天,天南地北,無所不談。和古先生的聊天有一好處,無需寒暄,亦不用尋找話題,很容易就會進入狀態,談到大家都有興趣的題目。

有時我剛進大門,看到灑在窗戶上的陽光和倒影,那我們就從古宅的方位,聊到西方繪畫的古典流派,以及印象派對於光線的應用。如此隨意的聊天,很是輕鬆愉悅,我們之間的信任和默契,也就這樣一點一滴的建立起來。

古先生的斗室,於80年代初購入,布置隨意簡約,清亮典雅。我與這個小房子頗有緣分,給了我許多美學靈感,那午後的一縷陽光,那盆清雅的蘭花,木桌上的歲月痕跡,不知招待過多少友人,已有一層薄薄包漿的紫砂茶具,甚至那挂在床邊的衣服,都是俯拾即是的美學靈感。

那一次聊得正歡,我瞥見桌上的茶杯裏,因水紋和茶跡之故,出現了猶如金魚般的形態,栩栩如生,剛好旁邊有本我帶來的攝影集──《失落的優雅》,配搭得恰到好處。我馬上拿出相機一拍,古先生一看,也相當訝異,說道,「咦,怎麽剛才我沒有看見?」我哈哈大笑,笑得那麼得意,如此愉悅。

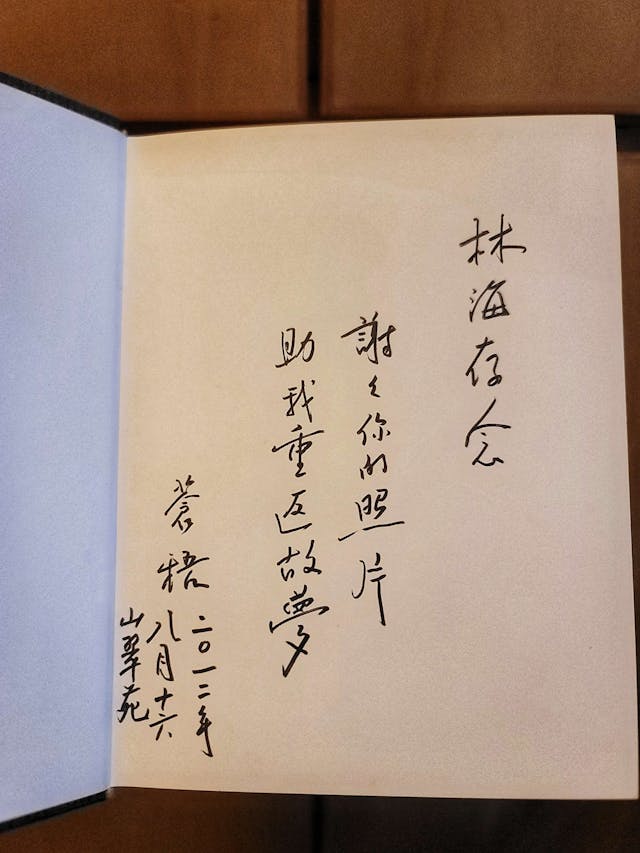

照片

這是兩張古先生很喜歡的照片。

第一張是在九龍灣工廠區所拍。那時女兒才4歲多,每周六在九龍灣學習芭蕾舞。我在等待的時候,四處走走,就看到了這棟相當有特色的舊工廈。我拍着拍着,看見一位裝修工人提着長梯,踏着輕快的腳步,沿着工廈向前走去,我也馬上按下快門。

另外一張是在新加坡的唐人街所拍。那是個周六的清晨,天氣真好,我拍得相當愉悅,一抬頭,就看到這幅正在呼吸的南洋白牆,充滿生氣。

回港後,我將之發給古先生,他相當喜歡,發了一個電郵給我:

「『藍天白雲,高牆樹影』是你近期最有創意的作品系列:色調、景物、光線,在特殊的角度中,具象與抽象結合得渾然天成,有虛實互生之妙,尋常屋戶,給人意外驚喜。別出心裁,另覓機杼,正是藝術家獨具的慧眼。」

後來他囑我將這張照片曬大,放在他的客廳裏,這張照片也成了他家裏的陳設之一。他對這幅相片的詮釋跟我很不一樣,使我得知美學評論雖有客觀標準,但最終還是偏於主觀。

這幅相片陪了古先生好些年,我現在把它帶了回家,掛在牆上,延續着這張相片的生命。

敏感

文學家似乎對攝影有着先天的敏感和洞見,例如詩人北島就有「另一雙眼睛論」,認為「創造性有多種多樣的表現方式,他們之間密切關聯,只不過媒介不同而已。而照相機給詩人提供了另一種媒介,就像是另一雙眼睛。」

但我更為喜歡的是台灣散文大家王鼎鈞先生對攝影有如此看法,很有共鳴。他是如此看的:

「照相機能給你製造『當下』,它拍下的畫面是靜止的,單一的,是無憂的瞬間,圓滿的瞬間,既不必承前,也無須啟後,割斷了一切足以引起量變質變的聯繫。」

是的,真是無憂圓滿的瞬間,如此真實不虛。

攝影者實際是駕馭時間的詩人,弱水三千,只取一瓢飲,在他們眼裏,時間有着別般定義及感受,刹那即永恆,永恆也不過是那一刹那。

所以攝影者也特別的敏感,特別的驚奇,也特別的珍惜。

懷念古兆申先生 3-1