2011年,《他們在島嶼寫作──文學大師電影系列》在香港上映,以紀錄片的方式,介紹了6位台灣文學家的創作歷程。

其後,側聞《他們在島嶼寫作》系列II開拍,作家包括台灣的瘂弦、洛夫、林文月、白先勇,還有香港的劉以鬯、西西和也斯。

樓梯的響聲聽聞已久……等了3年。

2015年3月底,西西的《我城》在香港電影節首映,引發了很多討論。

沉寂了一段時間,到年底,始知7部作品即將面世。為了配合電影在香港上映,主辦機構安排了一連串的活動,既有電影發布典禮、文學家對談,亦有電影放映、映後座談。

遠在海外的台灣作家白先勇、洛夫、林文月也來了。

因緣際會,牽引出這個林文月的專訪。

談論文──讀中文系的人

走進中環廣場49樓的會議室,林文月已端坐在桌子的一邊。自抵港後,不斷出席活動、接受訪問,但她的精神看來頗佳,還是那麼的美麗大方、從容優雅。

由一個「讀中文系的人」,訪問一位「讀中文系的人」,其實很順理成章,也蠻有意思。然而,面對着這位前輩,我倒有點戰戰兢兢。

話匣子打開,談的就是她的「3種文筆」──論文、創作與翻譯。

「先從論文說起吧,我讀的是中文系……」林文月說。

1952年,她考進台灣大學中文系,接着唸研究所,畢業後留在母校任教,一教就是34年,直到1993年才退休,移居美國。

她報讀中文系的一段逸事,相信很多人都知道。1952年的台灣,大學並不多,當時,台大外文系對女孩子來說是首選。她在收集全班同學的報名表時,發現50多個女生,除了僅有的一人填考哲學系之外,其餘都填上外文系,自己也不例外。為了與眾不同,於是她便用刀片刮去「外」字,寫上「中」字。想不到,這一「刮」,便把林文月刮到台大中文系那裏去了。

另外,她也考取了台灣師範大學的藝術系,她卻選了中文系,主要是因為聽取美術老師的忠告,「把繪畫當作業餘嗜好,那樣子會更快樂」。其實,她繪畫的造詣相當不錯,寫文之餘,有時也會繪製插畫,尤其是在建築、服飾方面的記述,可以圖像補註解之不足,幫助讀者更了解文字的說明。

在大一將唸完之際,她想申請轉到外文系。第一次踏進系主任辦公室,向臺靜農先生提出轉系的意願。臺先生對她說:「你唸得很好嘛,不要轉系了。」一句話就堵住了她的嘴,結果系也沒轉成。在中文系唸完4年,她並沒有想過繼續做學術研究,只想在系內做個助教,安靜地過着與書為伴的簡單生活。反而是臺先生為她着急,與文學院院長沈剛伯先生先後召見她,勸她去報考研究所。

林文月在台大,研習的大多是古典文學,學術訓練要求嚴格,她主要的寫作方向就是論文。

在學術研究方面,林文月認為論文的題目要有意義,哪管多細微也不要緊,但一定要有個人的創見。她舉出北朝《洛陽伽藍記》為例,此書在歷史、地理等部分的描寫雖客觀嚴謹,然亦有感性主觀的一面,此一奇書乃由冷熱筆調交織而成,遂將論文定題為《洛陽伽藍記的冷筆與熱筆》。她還指出,即使寫作學術論文,也不能沒煞感情。將冷筆與熱筆運用自如,應視為寫作論文的正途。

說創作──《京都一年》

談到創作,林文月說:「最早寫散文,大概可以從小學時候算起。」

林文月是出生於上海的台灣人。據《馬關條約》,台灣人也算是日本人。

小時候,生活在上海日租界的林文月,也以為自己是個日本人。她在西江灣路540號度過了人生最初的13年。那時,她讀的是日本小學,講的是日本話,寫的也是日文,她的文章經常可以張貼在布告欄上供大家閱讀,可見她寫得很好。至小學五年級,抗戰勝利後,基於主客觀的種種原因,在1946年的春天,舉家遷回台灣,她才開始接受國語教育。

在高中時期,她已開始用筆名偷偷向報章雜誌投稿,早年也曾寫過一些短篇小說,但以筆名發表,已散佚不存。

1969年春天,她接到系主任屈翼鵬先生的通知,獲國科會的資助,可赴日本進修一年,而在中文系,符合條件,能接受獎學金的,只有她一人。那時候,她的孩子還小,兒子唸小學一年級,女兒才進幼稚園。最初,她猶豫未決,丈夫郭豫倫卻給予她很大的支持,還鼓勵她說:「去吧,這是磨練你的機會。」這時,家中有一個可靠的老傭人,像長輩一樣,把一雙兒女照顧得很好,所以她就留學去了。

這一年,可說是她生命中的轉捩點,使她在寫作和學術研究方面,都起了很大的變化。

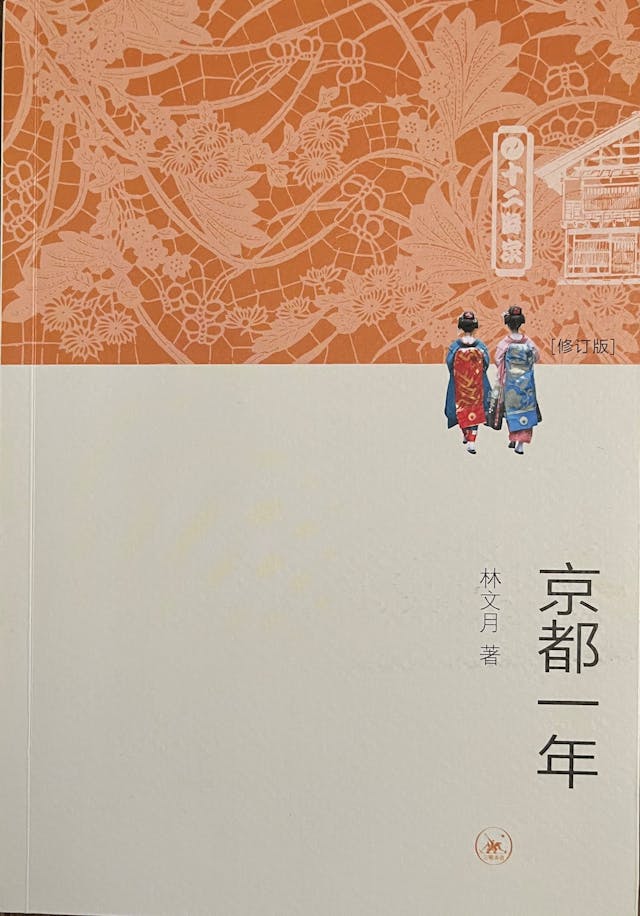

她在京都大學人文科學研究所任研修員,做比較文學的研究,題目是《唐代文學與平安文壇的影響》。剛好林海音女士為《純文學》約她寫稿,於是她每月寫一篇與京都相關的遊記小品,在月刊上發表。最初,她是為了排遣閒暇而寫作,到後來,反而到處尋幽探勝,四出找尋寫作的題材。

在日本那段日子,雖然已是40多年前的往事,但對她來說,卻記憶猶新。剛抵京都時,她得到了名義上指導教授──平岡武夫先生的熱心幫忙,在距離大學不到5分鐘路程的石橋町,找到了一個分租的日式房間。住宿民居,是明智選擇,可以融入京都的平民生活。當時,她認識了樓下的房客下平太太──她的「日本保姆」。下平太太在京都大學考古系辦公室當清潔婦,對工作很認真,十分盡責,是外國留學生口中的「日本媽媽」。下平太太對她的日常生活照顧有加,尤其是飲食方面,就像慈母一樣。

由於平岡先生的介紹,她與秋道太太和那須小姐都成了知交好友。那須小姐是平岡先生的女助手,專攻社會教育,聰明而能幹,還跟她學中國話。那須小姐成了她的義務嚮導,除了帶她遊山玩水,欣賞京都美麗的一面,也曾帶她進入了京都的「賤民區」,看到了日本陰暗的一面。那處比較亂,也比較髒,一般外國人都不會進去。「賤民」是封建時代遺留下來的「部落民」,他們大多從事屠宰、殯葬、皮革等「不潔」行業。明治維新後,已廢除種姓制度,但他們的後代仍受到歧視,很多人都不願讓子女和部落民的後代結婚。她還告訴我,當時在大阪,就有一對戀人,因為其中一方是「部落民」,不能結婚而雙雙自殺殉情,言下不勝唏噓。

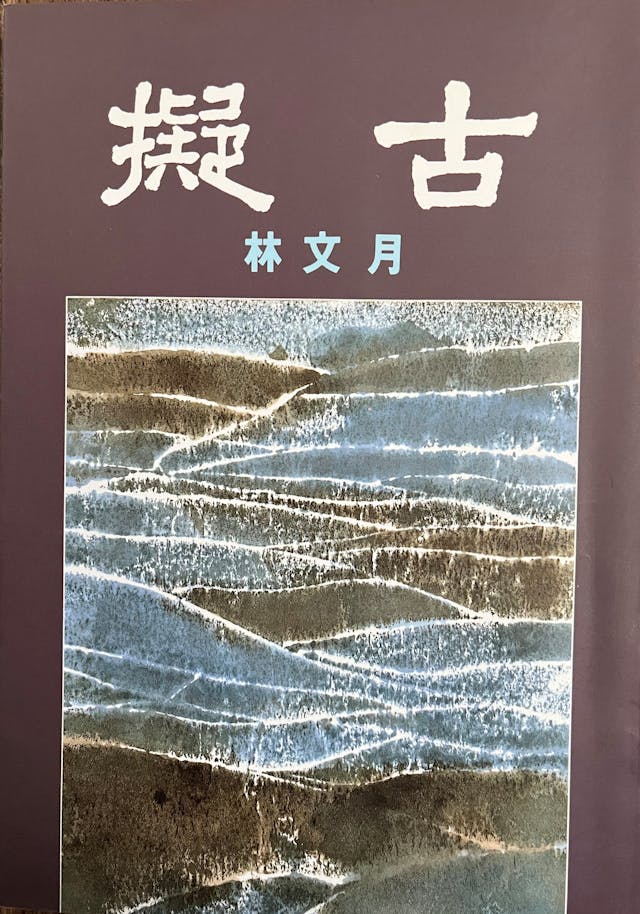

京都一年,讓她重拾創作之筆,1971年出版的《京都一年》,成了林文月第一本創作的散文集。她從此作不綴,出版了多部散文,都很受歡迎。據說,「粉絲」對其作品的喜愛程度,依次為《午後書房》、《飲膳雜記》、《京都一年》、《擬古》及《人物速寫》,但她自己卻最愛《擬古》。

所謂「擬古」,就是摹擬古人之作,陸機在六朝,開擬古之風。林文月創作多年,為求突破,於是在形式上推陳出新,「摹他人之作,創獨樹之風」。林文月以作古的名家為摹擬對象,寫自己的東西,古今中外名作皆可作為取擬的目標,並不囿於中國古典文學。此系列文章,可說是開創了一種寫作方式。其中《江灣路憶往》一文,便是仿照蕭紅《呼蘭河傳》的筆法,將兒時住過的地方描劃出來。1998年,台灣中央大學一位博士生許秦蓁曾按圖索驥,重走林文月當年的上海之路,果真絲毫不差,連門牌都沒改變。

為什麼寫作?她的看法是──在日常生活中,觀察自己、觀察世界,有所體會、有所感思,將觀察、體會和感思,誠懇地寫出來,遇到用心的讀者,便會感動他們的心。

論翻譯──《源氏物語》

從上海遷回到台灣後,小學的老師用台語教授國語,六年級的林文月,需要同時適應兩種新的語言。在當時,她在腦中不斷將國語翻譯為日語,再將日語翻譯為台語。她曾坦言,「這是我翻譯經驗的開始」。

讀大學時,林文月曾翻譯過幾本日文書籍。

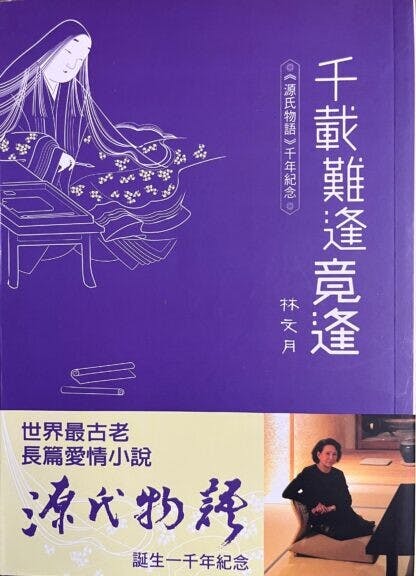

然而,她翻譯《源氏物語》,卻出於偶然。1972年,林文月到日本出席京都國際筆會,提交了一篇用日文寫的論文《桐壺と長恨歌》(《〈長恨歌〉對〈源氏物語‧桐壺〉的影響》)。回到台灣後,她把論文翻譯為中文,而且在論文後面附錄了《源氏物語》第一帖《桐壺》的譯文,發表於《中外文學》,豈料附錄的譯文大受讀者歡迎。於是,《中外文學》出版社的社長、外文系系主任胡耀恆教授便跟林文月商量,請她把54帖的《源氏物語》逐帖翻譯出來。

雖然要教書,還要照顧家人孩子,而且日文只唸至小學五年級,但是她還是硬着頭皮地答應了,稀裡糊塗地開始了這樣一次難度極高的翻譯計劃。

她的翻譯,是在時間的罅隙中進行,有時晚上在家裏宴客,等待朋友上門前,她會走進書房工作,縱使多譯一行也是好的。臺靜農先生曾勸她,不用每一期都交稿,但林文月每次都趕在截稿前翻譯完畢,總是「努力工作,按期繳稿」。

「感覺像跑馬拉松賽,不能停下來,一停就會半途而廢。」

從1973年初開始,至1978年中,經歷5年半,林文月終於完成這部日本平安時期的巨著的翻譯。

5年半以來,她書桌的布置從未改變──正中放着《源氏物語》古文的底本;一邊放着3種《源氏物語》的日本現代譯文,包括與謝野晶子、谷崎潤一郎和円地文子的譯本。古文底本下面則放着亞瑟‧韋利及塞登史迪克的英譯本,她認為後者更忠於原著,更具參考價值。

京都一年的經歷,對她的翻譯也大有幫助。書中記述的節令行事,她曾仔細賞覽過;城內近郊的場景文物,她也曾認真面對過。

隨着翻譯的進展,她愈來愈覺得自己滲入紫式部的世界。有時夜深人靜,獨對孤燈,執筆書寫,她彷彿感到「紫式部就站在我身後」。

1978年6月25日12時36分,林文月在稿紙上寫下「全書譯完」四個字,「半是喜悅、半是落寞;一些些滿足、一些些悵惘……」她當時的感覺就是悲欣交集。

譯畢《源氏物語》,林文月選取了《枕草子》來翻譯,此書是平安時期另一女作家清少納言的隨筆,風格簡勁陽剛,與紫式部的委婉華美,截然不同。

「倘若不能保留原文的特色,那就失敗了。」林文月認為最好的翻譯是「替作者講話」,譯出作品的風格來。

道廚藝──《飲膳札記》

身兼多個角色,要當教師、妻子、母親、女兒,確實很辛苦。然而,無論在講台上、廚房裡,林文月的表現,都是一樣的出色。

林文月喜歡為家人做飯。25歲之前,她從沒下廚的經驗。結婚後,她認為「作為一個女人,料理家人三餐,應是份內之事」,便開始學習廚藝。在她看來,「廚房裏的事情,跟做學問沒有什麼區別。」下廚如同創作,一樣有成就感。

講台上、書房中、廚房裏,時間如何分配?

林文月笑着說:「每天只有24小時,時間真的不夠,所以要有計劃,好好利用……」

她精於廚藝,家裏經常高朋滿座。每回請客,她都預先將宴請日期、客人名字,以及菜式的配搭,在卡片中一一寫下來,就像做學問一樣,記了許多筆記。《飲膳札記》一書就是這樣「記」成的——正因為許多師長已經故世,不少朋友亦已離散,她才會把這些筆記上的飲膳往事記錄下來,連綴成文。

月出林梢長照人

「我覺得我必須要先做一個人,再做一個女人,再做一個學者、作者或者是翻譯者。」

人如其文,在訪談期間,聽林文月娓娓道來,不徐不疾、語調平緩,自有一股從容不迫的氣度,不禁令人聯想起她的散文──含蓄蘊藉、平淡自然。

訪問完畢,我捧出幾本書來,請林文月簽名。她的書法線條簡潔有力,可見其為人極有原則,且兼具魄力。

從外表看來,林文月柔弱、纖細,唯其內心世界卻極之剛毅、堅韌。

在人生路上,論文、創作、翻譯,以及廚藝,伴着林文月度過許多歲月。

她的嚴謹、認真、堅毅與努力,也為她帶來了今天擁有的一切。

作者補記:7月下旬,到中學做「散文寫作」工作坊,學生交來的習作,有好幾篇寫的是母親,在最後一節,我跟學生分享了林文月的〈給母親梳頭髮〉,無意中撿出了這篇舊作……滾滾紅塵世路長,人之相遇,是緣份。謹藉此一角,刊出多年前所寫之專訪,中秋、秋分已過,月出林梢,但願人長久,千里共嬋娟。

原刊於《城市文藝》,2016年2月,本社獲作者授權轉載。