各個社會不同, 因而人才的需求不同,換言之教育的方式、目標、效能要求也不同。

所以為原則、為理想,哪怕只是為「搵食」,令中文真正的吃香——而非只是中文補習吃香——已到了燃眉之急了。

群本身是中性的,沒有故意遠離的需要。但一旦中性的群變成了有利益私心的黨,藉着群體力量去謀私,就要警惕了。

最前線的大學負責收生部門做了些切實的微調,希望是能協助解決複雜問題的一個小缺口。

大概就是「過度教育」的現實下勸導人們多引進職業教育和訓練方式的原因。這些建議,看似涼薄,實際卻是語重心詳。

做家長的要子女走那條路,大家的想法都不同。但要明白的,走奢侈的求學路,子女得到的教育,硬件質素或許稍勝,但和教育成效和出路發展卻未必有關連。

實氣質也不外如是,沒有道義內涵相配合,只有秀美的容顏,可以霎眼嬌,卻不耐看。

中國人講師道,也不單在於學問知識的傳遞,而多了一層道的啟發。

認識文化,不宜牽涉太多政治概念,正如余光中指出,語文比任何政府都要長。

快樂學習難度很高,相反來說讓學習有成果,使人感受快樂,卻容易得多。穿衣服要量體裁衣,學習何嘗不是?

子女人生路走了錯誤方向,可以上流不成,調轉過來變了向下流動也未可料。抉擇能不慎哉?

香港書店售賣品什麼最好銷?三種:投資錦囊、旅遊參考和補充練習。

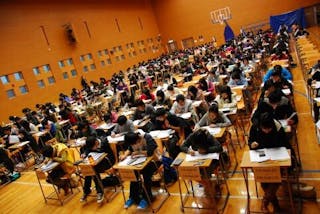

有不少害怕「死亡之卷」的學生選擇放棄DSE而放洋留學,看着這些人才的流失,有關方面不是要慎思明辨嗎?

像教師行業,工作量重,而且責任大。薪酬高不高,不是單看數字,還得看其職責,才能看出薪效是否掛鈎。

誨人努力學習或工作,慣常會用「一分耕耘,一分收穫」作鼓勵;中國人很早便質疑努力是否真能得到適當報酬。

把官津教師和直資教師來比較,根本就是不倫不類,因為兩種體制,權利和義務根本不同。

任誰都知道,學校所利用的活水,是教育編制很不正常的情況下出現的現象。

一個怎樣型格的社會,自然會有怎樣型格的理想職業。

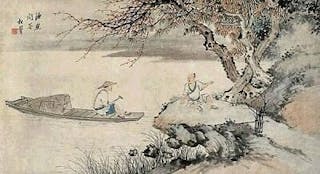

詩人的失落,是建築於有所求;無求,就不會有失落了。

安靜,在這社會中也許還很奢侈。其實中國文化中,提倡靜,並不罕見。

世界不少地方的人都開始覺得,學曉中文有其好處,你本地人有其便利,反倒放棄學習,是否有些可惜?

教育被稱為良心事業,也應是善良人性的一個很好的示範區域。

有些在地面難以解決的事,轉移到了地底,或會有轉機也說不定。

埋怨中文難學的同時,也應公道些看看它所有的獨特的優點。

外語充母語,或能逞一時快意,但將來怎麼辦?

教育烏托邦只能存乎心中,不能寓於政策。教育精英的理念也應稍為「貼地」才好。

但相對成績或學校「品牌」下滑的顧慮,即使頂級名校,也不能坐以待斃了。

售貨員所售之貨,大都是顧客喜愛之物;但「授課員」所授之課,卻未必得到顧客(即學生)鍾情垂青。

幸而屈原沒有兒子,否則結局不知又會如何了。

香港過去奉行精英教育,隨着時間的流逝,那管教育制度從事了多少改革,精英教育的本質還沒有改變。