美國拘捕孟晚舟是要增加自己在中美貿易談判中的籌碼。美方有人有此想法不奇怪,但它顯然是錯誤的,亦不符合美國利益。

現在貿易的關稅戰暫停了,下一步怎麼樣?中國會支持購買石油改用歐元或人民幣結算,以削弱美元的霸權地位;美國則有可能阻止人民幣國際化的過程。至於科技上的競爭早已開始,中國肯定會大幅增加科研的投資。

國民黨韓國瑜被形容為一人救了全黨,他在深綠大本營高雄市的對手民進黨的陳其邁,卻是需要全黨救他一人也救不了。為何出現此局面?

最近看了一套內地的連續劇,叫《創業時代》,覺得很有意思。我要看的是它的主綫如何能反映創業者曾遇過些什麼困難。

一般讀者也許搞不清民族主義與愛國主義有何不同,兩者不是都指愛國愛自己的民族嗎?其實不然。

為什麼反填海的人所估的1萬億成本便不可接受?任何涉及未來項目的成本效益分析都必然是估算的,但估算的質量或準確性卻必須看看背後所用的假設是否合理,或只是拍拍腦袋隨口亂說。

俠義精神、愛國愛民的情懷,以及男女之情,也許優秀的小說家都做得到,但金庸的不同是他幾乎獨自構建了一個自我充足的體系,這體系的巨大成功又使它變成大中華文化體系的一重要組成部分。

有環保人士提出警告,要防範在地球暖化後,海水水位上升至淹沒人工島。此外,氣候極端化後也可能有更多超級風暴,造成風暴潮,對人工島上的建設也有破壞性。正因如此,人工島便更有必要。

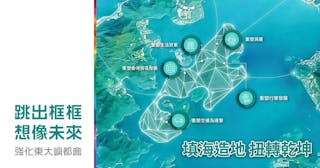

「明日大嶼」真的是高效益的願景嗎?我們只要憑着普通的經濟常識和已知的數據,亦可知道填海造地絕對「有得諗」,因為它的成本效益是十分明顯的。

今次施政報告最大的亮點顯然是「明日大嶼」。我一向支持填海造地,且認為規模必須足夠大,否則解決不了香港土地供應嚴重不足的問題。

美國政府與中國政府之間其實一直都有嚴重衝突。這些陳年歷史本來過去便算,彭斯卻找出來替美國自吹自擂,豈不是幼稚或心虛的表現?中國又哪有虧欠美國?

特朗普雖然狂妄,對經濟原理一竅不通,但他重實利,也許他還想美國當世界警察,但卻要別人向美國交保護費才肯幹,與中國打仗,軍費便恐怕要自付了,這是虧本生意。

若美國政府要迫害華裔科學家,可能有助這些猶疑不決的人更快地加入海歸行列。其實,香港也應打他們主意,吸引他們到港。

美國使用地緣經濟工具是多方面的,最重要的部分應是與石油有關的戰略。中國也是地緣經濟的高手,中國經濟持續上升,其經濟影響力已日見巨大。

金融海嘯10年過後,我們倒應總結經驗,看看哪些地方做對了,及什麼問題仍未解決。

美式「平權行動」是否公平?我推測它的理論基礎或許是這樣︰收生時只看學生已達到的成就,會忽略了學生成長時不同的環境。

雖然我對延長有薪產假的政策目標十分懷疑,但卻認為政策的後果,無論是正面還是負面的,都十分有限。

有無香港「民族」這回事?從血統上及文化上我看來看去都看不到有此「民族」,若是有,也輪不到某些從中國移民來此沒有多少世代的人竊據這稱號,香港的原居民才勉強有資格這樣做,但相信他們會以身為中華民族而自傲。

強化版東大嶼都會計劃規模之大,足以使島上住宅共可容納近110萬人。如此規模的填海計劃一被社會接納,住宅樓宇的預期供應自會大增,這對樓價便有重大下調壓力。

有關中國債務數字的媒體報道一向混亂,我們有需要對真實的情況先作較小心的了解,並從中找出一些結構性的問題,才可避免屢次預測中國經濟「爆煲」,但此煲總是不爆的錯誤。

直資可增加學校用在每名學生上的資源,低收入家庭子女得益更大,但這有個條件,便是直資的全額學費不能太低,否則便不能「劫富濟貧」,以致資源不足。

美國若想靠禁售去遏制中國戰略性產品的發展,很可能會弄巧反拙。中國有能力在不少科技領域超越美國。若然如此,勝負便分明了。

為何香港內耗如斯嚴重?當中原因複雜,這裏只談一些重要的。凡是一種社會現象廣泛出現,必有其社會基礎。在香港這基礎是什麼?

貿易戰可推高美國的物價,以美國人儲蓄低,家無隔日糧的現實看來,物價上升可以有效提醒他們從中國得到的好處及貿易戰的危害。

取消關稅,美消費者有利,中國因此而不向美國人徵關稅,反而還大量進口美國汽車和石油,一盈一虧,美國不同的利益集團會有不同反應,我們自可以美國政府最後的決定中得悉誰的影響力最大。

中國倚靠改革開放及人民辛勤工作節衣縮食而使總體實質GDP上升了30多倍,豈可能有什麼經濟侵略?

香港人口的增長速度十分緩慢,人口大量增加的機會很低,根本不是土地不足的重要因素。

我素來認為政府不應管太多事,市場能解決的問題,政府便不要管。但無政府主義更糟,政府有她的角色,應要管的,便堅定有力執行,若非如此,容易跌入「公地悲劇」陷阱。

無論是政治或經濟,只要頭腦被弄得發熱,喜歡揠苗助長,就算口號怎樣動聽,都不會有好下場。

在教育上,中國需要大量的合資格教授,這些人最好能擁有博士學位;在科研上,我過去也指出,中國對高級科研人員有重大需求。這兩者是相輔相成的。