文化體育及旅遊局局長羅淑佩曾在訪問中提到,「一直以來信念都是做好自己的工作,同時不會忽略工作和生活的平衡」。這種想法和很多年輕人也相同,是一種思想觀念上的同步,產生很強的親和力。

本文擬向一些有志從事校長的年輕教師,給一點善意提醒和忠告,期望大家能以最佳狀態去迎接艱辛的任務和挑戰。

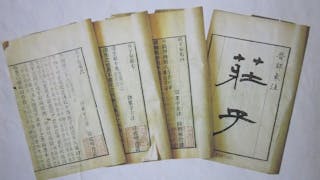

莊子是道家的重要代表人物,他崇尚自由,善用寓言闡述道理。莊子帶出了人與人的不同性格及需要。我們不應以自己的偏好來批評他人、左右他人的決定。

香港師生工時長,壓力大,如何在有限時間兼顧教學、行政、課外活動及生活,達至可持續發展?減少課時、善用科技及彈性上課模式等,或許能為師生創造留白空間,提升身心健康。

蛇年伊始,能與親友歡聚同一屋簷迎接美好的一年是十分幸福的。所以每年的春節回先生的故鄉是我們一家十分企盼的事。

習近平總書記多次強調「建設教育強國,基點在基礎教育」,`這一理念已經成為我國教育事業發展的核心理念。這不僅為我們指明了教育事業的發展方向,也賦予校長們沉甸甸的責任與使命。

1月19日,中國政府發表《教育強國建設規劃綱要(2024-2025年)》,提出分兩階段去落實。筆者特別關心基礎教育的規劃重點,這裏選擇其中四點,談談對香港教育的啟示。

不幸地被人擺上枱之際,如你能夠不自怨自艾之餘,更借此機會鍛錬武功,提升自己的能力與心態,日後甚至能飛躍舞台,這樣即使擺你上枱的人亦無法再擺布你。

當上老師,帶領學生考察歷史、體驗文化、與姊妹學校交流,認識祖國發展,多了為師者的使命及責任。近年有機會換位以學習者身份參加教育局主辦的內地學習團,又別有一番體驗。

英偉達CEO黃仁勳在去年11月稱,大灣區是全球唯一同時擁有機電技術和AI技術的地區,為機器人產業發展提供了得天獨厚的條件,我們須緊緊抓住。

在我國傳統的地獄觀中,死亡之國及其主事者,並非百世不易,而是隨時代不同,觀念轉變,有所更迭,道教基本繼承這套思想。當如另類死亡教育,以下便談談地獄演變。

全人生命教育學會推廣以動物、同儕陪伴及創意活動等方式,啟發學生積極價值觀。梁錦波校長強調傾聽與同理的重要性,盼以生命影響生命,助年輕人應對壓力,找到人生方向。

AI Agent的應用將帶來巨大的便利。過去需要數月甚至數年才能完成的任務,現在可以在幾天內完成。這不僅大大提高了工作效率,還為教育工作者騰出了更多時間,用於創造性思考和教學創新。它將顯著降低研究成本,加速突破性發現的進程,並改善資源配置。

不管是不是AI時代,人與人之間的愛與扶持永遠都是人類偉大的情感,正如《香港四徑大步走》中的徒步者們,只有互相扶持,才能在漫長的路上找到真正的價值。

首屆生成式AI中學各科教學微視頻大賽,主題是「生成式創新‧引領新質生產力」,旨在鼓勵中學教師與學生組成團隊,利用生成式AI工具,製作與學科相關的教學微視頻。

不論「三創」還是「三變」,雖然原初是用在管治上的口號,結果都進入了教育制度,成為教育現場、校園中的日常。然而,我們還是可以借用或加以闡述,利用坊間傳媒報道的熟悉感,協助在實際教學上的推展。

期望參與幼稚園教育計劃的學校,都能夠時刻銘記港區全國人大代表鄺美雲經常分享的《我們的家》的歌詞:「情繫國家,我們這一個家」。

在教育的路上,沒有一種方式是絕對優越的。每個孩子都有自己的特點,社會應該尊重並支持他們的選擇。

香港近年有不少作家加入創作推理小說行列,這是值得高興的事,那種投入感及親切感之高,就不能和其他地方的創作比擬了,我喜歡本地的作品甚於東野圭吾。

愛是一種能量,當我們在生活中實踐「愛你愛我」時,這種愛便會形成一個良性的循環。當我們對他人表達愛時,會激發他們的愛心,進而回饋給我們。

Howard Gardner提出的「多元智能」,就是我們中國人所說的「天份」(天資、天賦),各人天份有所不同。學校總不能為了行政方便而一刀切主宰學生的興趣選擇及多元智能的發展。

陶器的發明標誌着人類進入新石器時代,與農業文明發展的生活需要。中國最早期的陶器,從史前考古發現,最盛名的有黃河中游範圍仰韶文化的彩陶、中下游龍山文化的黑陶。

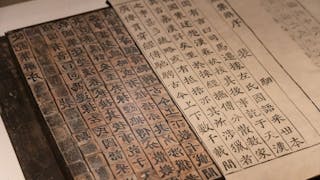

文學除了能滿足人們的精神需要外,更有一定的教育功能。外國文學如此,中國文學也是一樣。它能提升/建構學生智力、思想和品德。更高一級的,是它有振興民族的功能。

通過這個看似簡單的紀念品評選活動,學生們在不知不覺中體驗了數學建模的全過程,從問題的提出到模型的構建、應用和優化,每一步都充滿了挑戰和樂趣。

動手,是一個促進香港青年認識和了解中華文明起源和發展的最好方法,學生也能透過深入認識國家對考古的重視和相關政策,進一步提高對國民身份的認同。

隨着量子力學與人工智能的結合愈加緊密,有理由相信未來的科技將會迎來更多的創新與突破。

在資訊爆炸時代,孩子獲取資訊管道多元,視野更廣闊。相對上世紀50至60年代物質匱乏的兒童,現今孩子面對的挑戰更偏向心理層面,家庭和學校應共同努力,引導孩子建立自信,培養面對挑戰的韌性。

劉德華主演的《焚城》以香港新界北陲輻射洩漏為背景,卻未見中央介入,與現實不符。作者認為,電影錯失展現中央如何在災難中支援香港的機會,並強調居安思危意識及港府與中央協作的重要性。

或許因事不常如人願,或許人總會因事和人而苦惱煩憂,堅持就是心中的燭光,照亮自己的脆弱,使自己看到希望的可能。

VUCA(易變性、不確定性、複雜性、模糊性)世代需要充分考慮到當前和未來的變化因素,善用各方資源,靈活又有創意的教育者。