在未來的教育領域,人工智能將扮演愈來愈重要的角色。人工智能與教育的結合或帶來新的教育模式,或仍為舊酒新瓶。不管出現何種變更,我們須謹慎思考。

筆者認為惡劣天氣是一個很好的教育課題,當中涉及各種不同的價值,不同的抉擇判斷。借助惡劣天氣這個題目給予學生一些情景遊戲, 讓他們代入不同的持份者,思考每一個人的需要、感受和限制。

《莊子》有謂:「得意而忘言」,說明言與意,實為表裏關係。同理,要學好古文,離不開深厚的文化底蘊。我國向來有文史哲不分家的傳統,這道門檻確實要學子下苦功,才能跨越。

羲之在唐太宗的推崇下,竟未有一紙真跡存世,所見均為雙鈎、摹本,但學書者均以之為大宗,天下第一行書的複製品多達百餘種,可見追隨者眾,純從書法而論,既是極品,真真假假並不能減退蘭亭的價值。

思想會影響語言,語言同樣會影響思想,如果我們不斷強調香港的「黑雨很極端」,而不讓我們的下一代放眼世界、放眼歷史,忽略國家安全,人類很容易會重蹈覆徹。至少,在真正「極端」來到時,失去求生能力。

我們是身處在同一社群之中,必定未能樣樣盡如己意,重要的是要互相明白和體諒,學習易地而處,從不同的角度作出考慮。即使我買了他們喜歡的雪糕作為甜品,但我相信一定未能滿足所有人的口味,這就是現實的局限。

國慶前夕,筆者參訪湖南育英學校,觀摩其「勞動課」,筆者一向誤會了勞動教育離不開體力勞動,原來也有充滿藝術的一面。

學生要讀國際課程的話,主流的還是國際文憑大學預科課程與及英國的高級程度會考課程。因此,英國課程與考試制度,如果有任何改動,便一定會對香港修讀國際課程的學生產生連鎖效應。

如果大家有留意時事及生活細節,不難發現人工智能及其他高科技產品正在以史上最快的速度跟人類共同生活,在政府、企業及各種團體的推動下,創科發展肯定是未來的社會發展趨勢,難以逆轉。

近年每遇颱風暴雨前夕,總有不少人,包括學生愛於網上「集氣」,祈求風雨來襲,得享一天「風假」。要知趨吉避凶乃人之常情,這種幸災樂禍的心態有點倒行逆施,如變成一種習慣或態度,實是不妙。

大家需要增強運用同理心的原則,透過換位思考的方式以體會別人的感受,就可以減少在溝通上的磨擦或之後所引起的問題,從而促進溝通的效能及改善關係。

本文乃筆者以前線教育工作者身份及曾在教育人員專業操守議會(下稱操守議會)服務多年的見聞,擬就教師專業重塑問題和各位讀者探討。

教師流失已成為學校發展一大問題,並非以往退休、進修、轉行等原因。筆者希望探討教師流失是否與幸福感相關。

社會的未來在於教育,教育就是未來的展望。這些年來基礎教育的發展始終存有短板,當需要減少學校時,看似欠缺規劃地讓個別學校關門,持份者的未來難以預料。社會還可以有些什麼展望?

隨着大型語言模型的普及和應用的擴展,提示工程將成為一種重要的新行業。在香港,各行各業都需要這種專業人才,例如在金融、醫療、零售、教育、製造業、媒體和其他領域中,人們需要使用來處理大量的文本和語音資料。

我們亦希望小一至小六每星期都有一節國史課 。為什麼?因為如我們的學生由小學到大學,中間只有中一至中三才必須學習自己國家的歷史,那實在太少了!

最近常聽見社會領袖呼籲大家一起「說好香港的故事」,我希望做老師的,說好自己專業發展的故事,做學生的,與教師一起說好自己學校的故事,每一個市民,努力說好自己個人的故事,並與他人分享。

如何讓學生體驗關愛的校園生活?其中一個關鍵因素是讓學生對學校產生歸屬感,這也是保持正向思維的重要元素。

早會司儀多年來都是一班尖子,但我學校有近千名學生,相信一定臥虎藏龍。結果今年我選擇不再由老師「欽點」,而是辦一個早會司儀選拔賽,純粹自願參賽,表現優異者將成為下學年的早會司儀。

孩子漸長,他定有能力作出更多的決定,請讓他學會為自己的選擇,承擔後果。

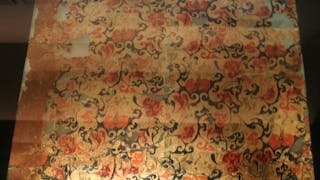

訪古窯、尋舊跡,沿途鄉間民宅處處,村民友善。秋色已近,禾稻結穗片片,小作坊堆積大量柴薪,開闢柴燒創藝。

有人笑譃那是行禮如儀,是大學領導層的例行公事,出席的新同學只是典禮的臨時演員。其實大學的迎新開學禮,該是新同學在大學的第一課。大學肩負培養學生對國民身份的認同的使命,升國旗儀式應該是大學生的第一課。

科技並非萬能的。每一種科技都有其局限性,都有可能被濫用或誤用。學生們需要理解,科技並不是解決所有問題的魔法棒,而是我們解決問題的工具之一。

屯元天有不少公園和綠化空間,為市民提供很多休憩和運動的地方。反思當然可以在書桌進行,但筆者更喜歡到空曠和廣闊的地方。事實上,環境空間會影響我們的思考模式。

如今,國家恢復對香港行使主權已26年,過去因着受限英殖管治的史觀,是時候檢討了!

簡帛書的發現,不單大量補充我國歷史文化的缺佚,也顛覆了文字演化的認知,由草而行,行而楷的篆隸草行楷演變過程。

要了解國情,以腳出行是一個層次,以車出行又是再深入一點的一個層次;這個層次,我們未能帶學生感受,有駕駛執照和駕駛經驗的香港老師,卻不妨多試。

傳統就是我們的泉源,希望在日常生活更多發掘我們優秀而美好的傳統精萃,在生活中體味美好而豐富的文化元素。

我們努力為同事建立良好的教學團隊,讓員工感到工作方面的樂趣。此外,我們亦會從事業發展和工作彈性方面維持教學員工的熱誠。

香港推行教育改革20多年,其實已見成效,無奈考試制度沒有改,孩子最終也要升學,這是家長的兩難,也是她口中非走不可的原因。筆者身為教育工作者,聽了特別扎心。