近年內地的民辦(私營)學校,經歷着震撼性的政策變動。一些「民辦公助」的學校,被認為是假民辦而停辦;不少以盈利為實質的學校,也要關閉。藍潤卻是一所民辦學校。算不算幸存?現狀如何?前景如何?

作為科技發展的承受者,我們沒有能力去影響科技發展,就要考慮,是否可以充分發揮其好處。這倒不一定是「逆來順受」;勉強接受,一定不會有好結果。

觀乎近日蜂擁而來的議論,仍然有不少論者,以為生成式AI是無所不知、無所不能的機器。這樣的誤解,不難把討論引入歧途。因此,略為收集了一些在學校應用的例子,經過筆者親自試驗,以說明生成式AI的良性用途。

ChatGPT出台之後,迅速引起許多同類工具的誕生,從文字,延伸到語音、圖像、視頻……反正人類主要的表達手段,都可以替代。最近有不少香港教師做出不少試驗與嘗試,煥發出許多智慧。以下的觀察,與讀者分享。

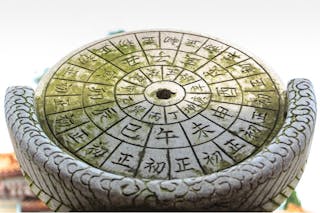

現代的許多考試,比起科舉,不是更複雜了,而是更簡單了。這裏且不去研究考試的功能,這在本欄已經反覆探討過,此處不贅。針對生成式人工智能,值得乘機探討的,是考試的形態──考什麼?怎樣考?

以往,社會發展緩慢穩定,高等教育沒有定位問題,也就是在大致不變的社會中,放心研究如何辦得更好,如何管治。今天,社會變得很快,世界變得很快,就要想一想,香港的高等教育,往何處去?

香港這個城市的國際性,大學是一個重要「陣地」。香港能夠有相當規模的外地學生,應該珍惜,即使將來不繼續留在香港,他們也是香港的親戚,非常寶貴的親戚。香港給他們的是怎樣的經歷,至為重要!

側重美、英、加、澳,仍然是一些本地大學的傾向。而沒有看到,還有更大的地域,在等待我們的開發。

為什麼全人發展如此重要?「全人發展」不是什麼新名詞,但是在高等教育來說,專業人才的培養,仍然是主導思想。

不少學校的轉變,都在於深信更寬的教育理念,是可以實現的;但關鍵更在於嘗試、實踐,放膽走出第一步。迎接新春,願香港的學校都能夠「除舊」、「更新」,再出發!

教育,本來就是全社會的事。近年來,香港社會表現了很難得的一個方面,不少民間機構和團體都與學校結伴,為學生提供另類學習經歷。環境營造這個計劃,又創造了民間參與教育的又一個方面。

香港學校恢復全日活動在即。教師們和校長們:請不要以為情意學習只是一個項目,又或者是一種課程,那是我們教育的一個重要維度。

創新科技在驅動人類文明向前發展?看看今天的世界,親歷第二次世界大戰的,還大有人在,但是二戰的慘痛經歷,並沒有為今天的世界帶來教訓;和平的呼聲,已經幾乎完全聽不到。

大學,不應該也不可能瞄準目標模型去塑造學生;而是應該把學生釋放出來,讓他們在浩瀚的大海中游泳,讓他們嘗試,允許他們犯錯,從而鍛煉自己,讓自己在變幻莫測的未來,可以自如地生活。

為什麼中國的科技在16世紀以前比西方優越,但是現代科學卻沒有在中國發展?這難題的背後,有文化背景的思維,有社會制度的規限,也有經濟發展的驅動。

筆者一直認為,特殊教育的老師,是我們每一位教育工作者的楷模!在他們的努力面前,「搶學生」,是多麼的羞愧!

香港中小學的非華裔學生比例日益增多,他們對學習中文的需求強烈,香港的語言環境能否滿足學生學習的需求?作為中國國土上最國際化的城市,香港的語境又能否滿足外國人?

疫情持續近3年,網上學習已發展成常態,師生逐漸適應於線下與網上混合模式的教學方式。或許網上學習面對著挑戰,但也因此讓我們看到在疫情中學校和教師艱苦得來新的收穫。

傳統的「正規教育」與「非正規教育」的劃分,已經不頂用,因為兩者基本上都是課堂傳授。筆者目前的認識,廣義的教育,體驗學習將會逐漸佔一個重要的地位,尤其是社會體驗。這也是人類回歸到學習本質的方向。

網課出現以後學生學習新的形態,遲早會出現,而且將會是學習方式一個重要的部分。這種道理,要說給外國的朋友聽,讓他們知道我們在疫情下的嘗試,遠遠超過對於Learning Loss的補償。

家長關心子女的未來,理所當然;這也是他們的天職所致,但是必須實事求是。

現代的學校制度基本上是個把人類塑成人力資源、分層分等的機制。學生須馴服預設的、步步高升的學歷考驗,以及被訓練獲得最好分數。教育工作者的使命,就是讓學生擺脫學歷的桎梏,建立自己的價值觀,擁抱自己的前途。

今天的學校教育,概括性思維有它特殊的地位。近日接觸的很多學校,假如有特色,校長都有一套概括性的想法,除了校長自己堅信不疑,還把這些想法傳播到整所學校,甚至傳染到全校的學生。

「德」這個概念,不只表徵着概括和籠統的思維方式,還在人與物之間,把人放到了概念的核心,而把客觀的物放在次要的地位,也可以說是另一個思維方式的維度。

現在蓬勃起來的情意教育,大致都是在疫情以前就已經逐漸開展。不過值得探討的是,為什麼不是因為疫情而停頓,反而都有着明顯的發展?這背後或許是老師心中一直惦記學生,關心程度可分5個層次。

家長對兒女的態度,簡單分為「木匠」與「園丁」。甚至延伸成木匠──工程師──園丁──建築師──牧羊人──放手,親愛的家長,你願意扮演哪種角色?這些,對教師來說,不也是很好的參考嗎?

香港是「校本發展」的福地,如何對待考試,完全是在於學校。保護學生的好奇心,煥發好奇心,為好奇心創造空間,學校、教師、家長,責無旁貸。

聰明的學生,慢慢就會學會揣摩老師的意思,希望答中老師心中的答案。這是什麼學習?請想一想,學生是在心中尋找最好的答案,還是在尋找老師認為標準的答案?

作為老師,需要學會在自己已經習以為常的教育生活中提出問題、發現精采。好奇心會引領着我們,拓展對世界的認知,探索對教育的變革。

國外的教育到處喊苦,忙於彌補「學習虧損」(learning loss);在這時刻,香港學校的情景,而且不限於一兩所學校的情景,探索如何在疫情之中帶領學生開拓新境界,是否應該譜寫一個香港故事?