100分制,估計在我們社會,還會維持一段時間。作為學校、校長、教師、家長,在這種強勢的傳統下,也許可以着力減輕分數的影響,減輕100分的惡劣效果;而不是有意無意地鼓勵了學生的「分分計較」。

進什麼幼兒園?進什麼小學?不會由子女決定。進什麼中學?則不同的家庭,可以有不同的決策模式。進什麼大學?則決策的模式差異更大。畢業後做什麼工作,則父母代為安排不是大多數。

筆者認為,孩子每一個年齡階段,並不純粹為了滿足升學的學業。他們的每一項經歷裏,都在影響着他們的一生。讓孩子經歷「錢」,也是重要的學習。

筆者曾經不遺餘力批判「不要輸在起跑線」的不科學口號,不過以此為口號的場合,此起彼伏。其根本,是把爭取早起步,甚至偷步,作為教育下一代的「高招」。為什麼要早起步?為什麼要偷步?

我們說教育是「人影響人」的事業,「愛」是人傳染給人的。「關愛」的創新,不是一種設計,而是反璞歸真,撥開種種迷霧,允許人性的互相關懷,得到自然的流露。

「友族」這個詞,還是第一次聽到,是泛指華族以外的各族;但大多數時間是指巫族,即馬來族。聽來充滿善意,也表達了種族共融的觀念。這種共融的氣氛在民間到處感覺到。

其實,中小學的學習,都是一個過程,其目的不是匯聚性地為了達到某個目標(更遑論考試成績),而是開放性地為將來的人生打開一道大門。

學習是因人而異的,因此,人類學習的走向,必然是逐漸離開工業生產流水線的模式,脫離劃一化的「讀書」模式,也就是離開眼前的正規學校模式。「教育」的下一步發展,不會是加強劃一性、可控性。

小學、中學,學生的學習愈來愈「正規」,我們就逐漸把「學習」,完全看成是學校裏面的學習,也就是「讀書」。本欄數年來的「老生常談」,就是觀察到學校裏面的學習,往往被對於成績、升學、就業的追求,霸佔了。

香港的學校普遍接受學生的多元化,是教育的一種進步。為了讓學生可以成為公平社會的一員,學校也應該成為各類成員共融的社群。

人們的公平意識,是隨着社會發展而演化的。學生要作怎樣的學習與準備,也需要與時並進。美國和香港的發展,似乎有相似之處:當社會還沒有公平意識的時候,教育往往可以起一個啟蒙和突破的作用。

「教育可以公平嗎?」其實是不太準確的問題。這個問題的討論,似乎永無休止。但是這個題目,其實包含教育制度內部的公平,以及教育與社會公平之間的關係。是兩個不同的層次,但又是互相連接的。

社會背景的不公平,難免造成學生學業表現的不公平。入學配額或者優待,只能夠稍為填補大學入學的鴻溝;但是弄得不好,也許只會擴大這個鴻溝,或者在社會意識上更加彰顯了這種鴻溝。

宏觀來說,培養人才,不在話下;前線來說,幫學生考試、升學,不在話下。不在話下,是生活常態,有許多事情非做不可,而且要愉快地做。但是生活還有更重要的目的與目標。同理,教育還有更重要的使命!

教育的經濟話語,已經不再可以成為教育發展的基本理念。如何擺脫純粹的經濟話語,其實已經成為全球對教育的主要挑戰。但是不論是政府還是教育界,大都懵然不覺。

批判性種族理論原來只是一種學術理論,是認為美國目前為了克服種族歧視的政策與措施,只不過是表面的招數。目前美國的建制其實在不斷加深種族矛盾;而種族矛盾的受害方,處境只有愈來愈不堪。

寫了幾十年的「教育評論」,筆者逐漸擺脫了自以為是、「誨人不倦」的心態。覺得,任何看法,只能說是個人的「觀察」。事實上,同樣的事情,可以有許許多多不同的看法。

我們做了許多,若不能提升成為理論,很可能無法持續,也難以推廣,又很可能不再適應進一步變化了的社會。相反,以港人的智慧,若能根據我們豐富的實踐,增潤外國的理論,創出自己的理論,將是對世界教育的一點貢獻。

在新的社會形態下,個人的價值觀,愈來愈成為個人前路的決定因素。一個人價值觀的養成,學校教育就成為關鍵。

在中國,一般以為在社會主義社會,政府行為可以解決一切。但是在教育這種複雜的領域,裏面又夾雜着深層的文化因素,要靠政府徹底解決相當困難。像「真愛夢想」這樣的公益組織,似乎在探索一條新的道路。

教育不僅僅意味着考試、升學、工作,如果我們不能給予孩子獨立理性和創造力、平衡人格與適應性、多元文化和寬容精神,那麼教育便很可能是產次品的生產線──迷茫和膽怯。

「學習空間」塑造的是物質的空間,關鍵卻是人的空間、學習的空間。也是生活的空間、生命的空間。

「真愛夢想」給人的印象,是一個實幹的組織。沒有太多的口號。貫徹始終的,是「幫助孩子自信、從容、有尊嚴地成長」。

「真愛夢想」是一個扶貧組織。潘也因此在種種榮譽之中,是「全國扶貧攻堅先進個人」。他們主要的發展,是為邊緣或貧窮的農村孩子,帶來夢想。概括起來,是讓孩子們有「自信、從容、有尊嚴的未來」。

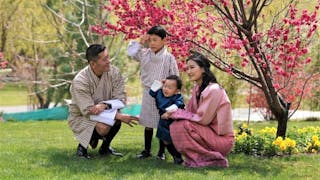

以前聽到不丹,是他們的「愉快指數」(Happiness Indicator),與教育關係很大。這次才知道,這是不丹國家發展的基本哲學。

即使有了規管,也還有很大的一片空間,人工智能研發者需要考慮「應該做什麼」。假如沒有規管,就更加需要考慮「應該做什麼」。

AI工具的使用,絲毫不會動搖我們學校的運作根基。AI工具甚至不會影響正規課程的學習,運用得宜,說不定還會提高學生的成績,何樂而不為?

學生都加入用AI工具了,就無法測到學生的真正能力,令人擔憂。但最根本的問題是為什麼要考試?我們馬上會說,不考試,怎麼知道學生學得怎麼樣?但我們不妨追問,我們希望學生學到什麼?

無論GPT工具是好是壞,來勢洶洶,任何人都難以力挽狂瀾,更何況是我們教育工作者。我們教育工作者可以做些什麼?

作為教育工作者,既不能影響科技的發展,卻可以積極發揮科技的積極效用,也應該研究(尤其是對學生的)負面風險。這方面,香港的教師,看來也是頗有優勢。