「你們能夠獲哈佛錄取,之前一定是經過了無數的壓力:補習、心理輔導、口試訓練、志願書操練——一定是沒有多少自己的空間——希望你用一年時間,給自己一點空間,找回自己。」

「你們能夠獲哈佛錄取,之前一定是經過了無數的壓力:補習、心理輔導、口試訓練、志願書操練——一定是沒有多少自己的空間——希望你用一年時間,給自己一點空間,找回自己。」

學生幫助學生,不只是在運動場上,不只是課外活動,也不是高班替低班補習,而是把學生的力量融滙到正規的學習裏面。這完全符合群體學習的原理,這方面的潛力,是無可估量的。

學生幫助學生,不只是在運動場上,不只是課外活動,也不是高班替低班補習,而是把學生的力量融滙到正規的學習裏面。這完全符合群體學習的原理,這方面的潛力,是無可估量的。

提出21世紀,以示不同於20世紀,有點「新常態」的意思,說明人們普遍感覺到在新的時代,教育也應該不一樣。

提出21世紀,以示不同於20世紀,有點「新常態」的意思,說明人們普遍感覺到在新的時代,教育也應該不一樣。

路經莫斯科,與米校長吃了一頓飯。她的大學在俄國排名頗高,沒想到坐下來第一個問題是:「你覺得銀行與大學,應該是怎樣的關係?」真是摸不着頭腦。米校長同時也是薩哈共和國(相對於中國一個省級自治區)的副主席。她心目中有一個構想:由僱主來償還大學生的貸款,因此想到銀行的合作。

教育當局應該想一想,維持全口徑的 TSA(即全部學校參加),得到的會是什麼?失去的又會是什麼?值得嗎?

聽說這些老撾小學都是最近一兩年才建成的,課室裏都是嶄新的黑板,都是韓國的援助品。課室內可以看到學生的繪畫作品,看來教學還是比較活潑的;課室內還有未曾開箱的用品,似乎是教材,是聯合國兒童基金會的援助。

要送孩子到國際學校,必須考慮孩子的中文;而中文的背後,則是中華文化的底蘊。這裏不是在唱高調,要孩子傳承中華文化,而是實事求是地,中國人若不懂中文,或者只能講,讀不通、寫不來,消極的來說,必然吃虧;積極來說,失去了一個自然而然、順水推舟地學習中文的機會。

先從香港家長關心的貼身問題着手,嘗試從文化的角度,比較「本地學校」與「國際學校」。

先從香港家長關心的貼身問題着手,嘗試從文化的角度,比較「本地學校」與「國際學校」。

歐美經濟先進的工業國,他們的教育也是先進的,而且好像着着都先進……教育以西方為師,恐怕應該引起認真的反思。

歐美經濟先進的工業國,他們的教育也是先進的,而且好像着着都先進……教育以西方為師,恐怕應該引起認真的反思。

12點正,主持釋洞鈜法師叩鐘,十八響,每一響都迴盪長久,把寧靜推到高峰。那一刻,寧靜之中,有難言的喜悅:新的一年到了。

12點正,主持釋洞鈜法師叩鐘,十八響,每一響都迴盪長久,把寧靜推到高峰。那一刻,寧靜之中,有難言的喜悅:新的一年到了。

學校的課外活動的水平高低,不在於活動多少、活動形式、獎項多寡,而是視乎學生有怎樣的學習經歷,其中一個最容易觀察的,就是學生是否有充分的自治機會。香港有一些傳統名校的成績不一定是頂尖,但是學生自主的空間很大,學生到了大學、到了社會,往往就是領袖人物。

學校的課外活動的水平高低,不在於活動多少、活動形式、獎項多寡,而是視乎學生有怎樣的學習經歷,其中一個最容易觀察的,就是學生是否有充分的自治機會。香港有一些傳統名校的成績不一定是頂尖,但是學生自主的空間很大,學生到了大學、到了社會,往往就是領袖人物。

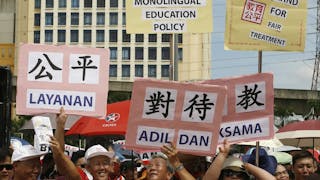

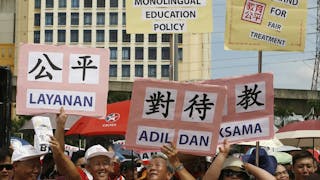

馬來西亞與新加坡在教學語言的問題上,同樣有政治考慮,同樣同一政黨長期執政,但是有幾點不同。

真正的問題,也許遠遠超過小學的馬來文課本。教育體系上的分配,其實也反映了經濟、政治與文化的分配。

真正的問題,也許遠遠超過小學的馬來文課本。教育體系上的分配,其實也反映了經濟、政治與文化的分配。

聽其他參加評估的「專家」說,內地領頭的大學,學生的學習經歷愈來愈多樣而活潑。這是一種可喜的趨勢。

上海一位學者有一個說法:不是不要劃一,不是不要操練;但是不能只有劃一,不能就是單一地只有操練。

這裏有一個深刻的問題:創意是如何出現的?是如何學來的?是如何教的?還是創意本來就是人的天性,而教育則是把這種天性發掘出來、煥發出來?換句話說,是什麼把孩子的創意埋沒了?

這裏有一個深刻的問題:創意是如何出現的?是如何學來的?是如何教的?還是創意本來就是人的天性,而教育則是把這種天性發掘出來、煥發出來?換句話說,是什麼把孩子的創意埋沒了?

松山文創中心原來是煙葉的大廠房,現在變成了文創樞紐。在上層藍綠紛爭之際,台灣的民間組織,在努力發揮文化藝術的威力。

作者兩位平常頗有見地的朋友,幾乎同一語調,說:「很難想像沒有教師在背後操縱。」事實,又是否如此?

維也納的男童,是認真而專業,UGA 的學生,是活潑而奔放。

最近香港有人不懂量度學術成就的常識,挾着個人狹隘的見識,或胡亂猜想,或越界抨擊。一下間,平常香港的學者不太重視的虛浮指標,忽然變成了評定學術成就的標尺。香港墮落,難道如此?

2005年,錢學森問探望他的總理溫家寶說:「這麼多年培養的學生,還沒有哪一個的學術成就,能夠跟民國時期培養的大師相比。」