羅卡原名劉耀權,也許知道的人不多,但「卡叔」之名,在影視文化圈中,可謂無人不識。

製作一個舞台劇,演出背後付出的時間、精力和心血,絕不簡單,營運一個劇團,箇中究竟有多少不為人知的甘苦與喜樂?

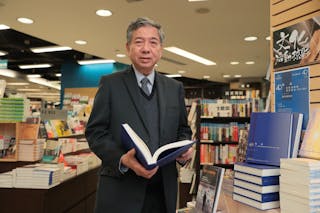

古蒼梧先生指崑曲從來不普及,是一種小眾的精緻文化。不過,他苦練崑曲所講究的真假嗓結合,既研究崑劇也寫作劇本,還教授學生,更主編一套四冊的《崑曲演唱理論叢書》,冀深入了解這門藝術以保留其精髓。

古蒼梧先生除了創作新詩,還翻譯多本小說,又寫散文、小說、劇本、崑曲劇本和評論,曾與朋友合辦多份刊物。他如此熱愛文字工作,因為語言文字與生命有密切的血緣關係。

夏婕回顧法國古堡莊園的生活,說:「這是我旅途中最快樂的十年!」她發現自己喜歡大自然,花草樹木,還有種植,當然,讀讀寫寫仍是她最喜歡的主業。

自1982年,夏婕便開始浪跡天涯,她說:「旅行,是為了尋找自己的夢,也因為生活苦悶,我生性好動,老是不能安坐家中。」她揹着行囊,獨個兒走遍天山南北,新疆之後,不到一年,又跑到內蒙古去!

綠騎士計劃以一個攝影師為主角,透過他的眼光,寫作一系列的人間故事。「寫作使人想多了解生命,愈看人生愈教人謙卑。若能寫下一些感人的語句,或繪下一些給人帶來點快樂的色彩,已很高興。」她如是說。

綠騎士記得初抵法國時,抱着「遊玩」的心情,在巴黎的生活雖然物質生活匱乏,但精神生活卻非常豐足,日子過得逍遙自在。

苦中作樂努力笑,嘻嘻哈哈過日辰。

「因為不懂,更加高山仰止。」——遇上圖靈,令她重生!

「我一生與詩結了不解緣,讀書、研究、教學、翻譯都集中在詩。」張曼儀如是說。翻譯過程讓張曼儀如像重歷了卞之琳的詩歌創作過程,對他的認識又加深了一層。

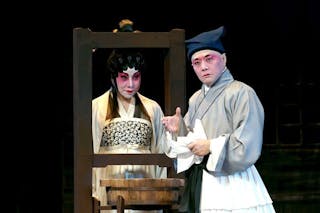

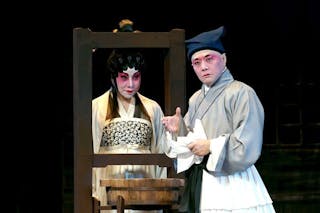

自少伶影雙棲,拍過電影,甚至後來還在台灣當過助導,但輝哥最後卻投身舞台,一言以蔽之,就是言傳身教,將粵劇表演藝術有系統地傳授予新秀演員,並讓他們踏台板,爭取演出經驗,上演多元化劇目,吸納更多年輕觀眾。

香港粵劇名伶阮兆輝七歲已入行,早就享有「神童」的美譽,踏足演藝界多年,如今已成為粵劇的「萬能大老倌」,他不但能演活生、淨、丑等行當,亦能編、能導,而且還鍥而不捨地為粵劇播種,從事各種推廣、傳承的工作。

人生如戲,戲如人生。鍾景輝縱橫劇壇多年,演活了不同的角色。戲劇,豐富了他的人生,他的人生,亦豐富了香港的戲劇。

「我在耶魯三年,所學的東西,一生受用無窮!」