現時,董啟章正在醞釀新作,計劃寫一本有關儒家思想的科幻小說,「我希望透過作品,帶給讀者全新的經驗,當人的想法改變,人生就會隨着改變。」

董啟章在初中階段,從未想到將來會走上寫作之路。中四、五開始,他喜歡文學,目標比較確定。可是,直到升讀預科,才有機會選讀中國文學。

舞蹈是跨越國度、超越語言的藝術。梅卓燕曾於多個國際藝術節表演獨舞創作,以「遊走於傳統與現代、東方與西方」的舞蹈風格見稱。

小時候的梅卓燕,住在廣州。人家的女孩子,都愛玩洋娃娃,可是,小梅才不過3、4歲,已愛上演戲,將床視作舞台,以蚊帳為帷幕。

《奇幻泡泡與石頭貓》中的主角,健健和米米,分別來自香港與巴黎,他們抱着「泡泡」,在巴黎的天空,展開奇幻的旅程。

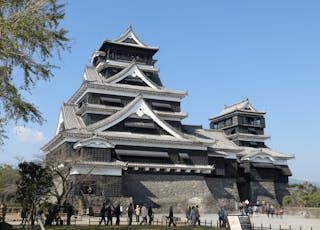

熊本城位於熊本市中心,是九州著名歷史古城,與大阪城、名古屋城合稱為日本三大名城。另有一說,則指熊本與姬路、松本並列為日本三大城。無論那一個說法,熊本城都穩佔一席位。

昔日的平戶,是貿易重鎮,現今仍保留着不少外國的建築,在這個和洋兼容的小城,與兩位歷史人物邂逅。從平戶走到唐津,匆匆走過唐津市古城的文化歷史,佇立此處,眺望此城最美的風景,遙想起古之歷史。

長崎這個城市的歷史很豐富,是一個對外關係密切的港口,也是天主教早期在日本傳播的中心,有許多教堂、神學院,以及孤兒院。走訪長崎,似乎也步入時空隧道,串連起不同時代的歷史記憶。

走在遍路道上,經常可以看到「人生即遍路」的石碑或石柱,這是日本俳句詩人種田山頭火的名言。人生在世,既有艱辛,也有輕鬆的時刻,步過晴天,也走過雨天,在遍路道上徒步而行,何嘗不是一樣?

享年81歲的佘幼芝女士,祖藉廣東,是袁崇煥第17代守墓者。她耗盡一生,為守護明忠臣袁崇煥之墓,長居北京,緣於恪守祖先遺訓「後代要堅持為袁崇煥守墓,不得回到廣東老家」。

繼安藤忠雄與伊東豐雄之後,日本近年非常活躍的建築師隈研吾,素以「負建築」設計理念見稱。

東京青山(Aoyama)的表參道,名店林立,集商業、藝術於一身,時髦奢華中帶着人文氣息,是潮人必到之地。而南青山的根津美術館,位於東京最時尚之地,雖置身鬧市一隅,卻恍如世外桃源。

「我們的文學,我們的歷史,我們的過去,是可以分享的。」陳國球教授強調,編纂《香港文學大系》,目的就是重新建立香港文學的歷史。

從《瘋劫》到《明月幾時有》,許鞍華拍的電影類型多變,卻一直不離探討人際關係的主題,而且各具特色,在商業和藝術之間亦取得很好的平衡,她對電影的投入和執着,也一直感染着我們。

去年,出版了《字旅相逢》;今年,再接再厲……《字旅再相逢》一書,記錄了12位文化人的故事。

對吳冠中來說,江南是一個非常藝術的地方。他生於江南,是江蘇宜興人,亦非常崇拜生於紹興的魯迅。這個地方,可以讓他走進藝術的世界,他視之為實驗場,驗證他的藝術理論。

香港藝術館的重啟,正好趕上了紀念吳冠中先生誕生100周年。「從糞筐到餐車──吳冠中誕辰一百周年展」第二期的展覽,由5月22日至7月5日,展期跨越吳冠中在6月25日逝世十周年的紀念日。

趙無極與潘雅德一家的深厚友誼,已毋庸置疑。潘雅德期待藉着「友誼與融和」這個展覽,與其他藝術愛好者,分享「如何去認識趙無極,如何去閱讀他的繪畫語言。」

趙無極自創一格的畫風,奠定了他在藝壇的地位。他打開了前所未有的領域,貫穿中國精神及西方藝術傳統,被稱為「現代抒情抽象派的代表」。

當時《中國學生周報》的主編是陸離,我最愛讀的,便是她和小思的文章。因為她們,令我愛上文學,更迷上電影;也因為她們都是「新亞人」,令我對「新亞精神」產生了一份朦朦朧朧的嚮往之情。

林琵琶文學根底深厚,亦具備淵博的藝術修養,她將自身的學識巧妙地融入小說《月亮的背面》之中,詩詞小說的典故、書畫文物的知識,信手拈來俱天成。

前往「輕井澤千住博美術館」(Hiroshi Senju Museum Karuizawa)。沿途映入眼簾的,盡是雪,遠處的山峰,白皚皚的;近處的樹木、步道,也堆滿雪,白茫茫的一片大地,真乾淨。

森林,一直是繪本中重要的舞台,偌大的美術館,本身就像一本以森林為背景的大型繪本,當繪本被置於森林之際,書中的主角便走出來,以妙曼的舞姿,在森林裏,編織自己的故事……

去年的工作,安排得密密麻麻的,至12月中旬,完成所有的「功課」後,便跑到日本去。心念一動,與其全程留在東京市內,倒不如往輕井澤,訪美術館、看展覽去!

論及藝術教育的推廣,趙廣超老師說:「我曾帶學生參觀京都,在京都寺院的洗禮下,他們竟覺得中國的建築不如他人,『輸哂』……」

「我教書時,曾經說過『設計是一種職業,藝術是一種本能』。踏上藝術之路,不是選擇一種職業,在任何時間,我也沒離開過它……」從小到大,順理成章地,經過不同的、彎彎曲曲的路,趙廣超老師走到法國讀書。

訪問卓翔,話題當然離不開電影,也聊到他在電影藝術方面的心路歷程,一談就是幾個小時……

無論是說起拉丁文教學,還是文化考察活動,夏神父婉婉道來,娓娓動聽;聽他細述沙爾德的教堂、毛里裘斯的故事,也教人心往神馳……我們談了三個小時,我不像在訪問,倒像聽了一堂課,經歷了一段文化之旅。

今時今日,新劍郞在粵劇藝術上的成就,已備受肯定。他認為演粵劇,必須要有心,才能演活戲中的角色。而唱腔在角色的表現中至為重要,演員不能為唱而唱,一定要唱出人物的心聲,表達人物的感情。

眼前的恩神父,令我想起了明朝的利瑪竇,400多年前,年輕的神父,為了傳教,遠涉重洋,來到陌生的中國,迎接他的是因百般誤解而生的敵意。恩神父走的,何嘗不是利瑪竇走過的傳教之路?