「人群之進化,莫要於思想自由、言論自由、出版自由。」在辛亥革命之前,梁啓超積極在報刊撰文,為此大聲疾呼多年。有論者指他雖是這場革命的旁觀者,新生的民國卻尊其為元勳。

許知遠播起「諾爾瑪」(Norma),憶述他一路坐着騾車一路聽着這首悲歌進入京城的時候,幻想梁啟超當時的心情——時代變革的悲壯與失敗的憂慮。

筆者相信天道是在的,回顧千年,宋神宗和王安石以熱心和勇氣,知不可為而為之的精神,是令人敬佩,而當時的所謂君子們,欠缺了進取精神,不能與時俱進。

梁啟超經歷着這一切,同時是這種轉變的積極參與者。他是一位行動者,25歲就捲入百日維新的旋渦中,流亡日本後又參與策劃自立軍起義。他在袁世凱與張勳的兩次復辟中挺身而出,成為再造共和的關鍵人物。

在我們當前的教育中,相對而言,我們更缺乏對人文精神、人格養成、人生發展的教育。理解人文價值,堅守人格底線,反省人生意義,應該成為每一個受過教育的人的必修課。

程美寶認為,歷史教育應有更寬廣的意義,並作為一種思考工具。即是梁任公對「知有陳跡而不知有今務」、「知有事實而不知有理想」的批判。

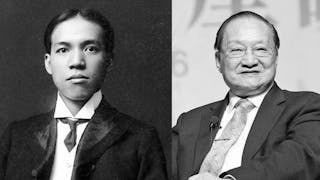

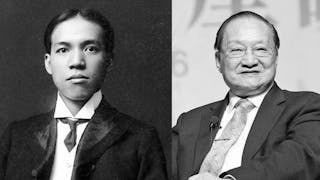

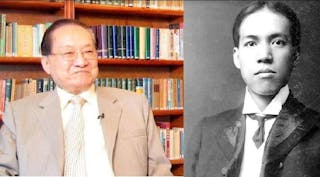

任公啟導於前,金庸遵從於後,以「調轉」為啞謎,用任公兒子梁思成和媳婦林徽因的生活事蹟寫成不朽名著《射鵰英雄傳》。《射鵰》既是一本武俠小說,更是一本「一箭雙鵰」地寫出兩個國情相似的時代的歷史小說。

好好說話,是人間善意的守望。當眾人的善意匯成一股強大且溫柔的暖流,世界變得如此美好。

改革精神不滅,中華民族是永續發展,歷史的敍述,不能以勝敗論英雄。

查良鏞亦藉着小說透露自己的抱負。憂國憂民,先憂後樂是中國歷代文人雅士自覺的責任與態度。金庸寫郭靖在岳州酒樓四壁題詠見到范仲淹《岳陽樓記》內的名句而悟出為國為民的道理。

「心安理得,海闊天空」是梁啟超的名言雋語。筆者從解讀《射鵰英雄傳》學會要用「調轉」的方式來更好領悟其中意義。原來得到道理方能安心,才可感嘆天空海闊,自由自在。

查良鏞少年時已在外交上努力學習而且攻讀相關學校學科,亦曾在內戰後的外交部任職過一段短時間,他是否欲效法梁任公在外交方面為國效力?

革命派初期只注重武裝起義,忽略文字方面的宣傳,19、20世紀之交始於香港創辦《中國日報》,隨後借助留日學生報刊之力,發表激烈的言論,逐漸使反滿革命成為時代思潮。

緣份亦是當年被稱為民國才女的林徽因做過大公報副刊編輯,或因而使查良鏞走上同一生涯路途。

金庸將梁思成與林徽因的事蹟寫成是為國為民的大俠郭靖和黃蓉,梁啟超父子及媳婦在查良鏞心中的地位定必非同尋常。

今次筆者解讀《射鵰》謎團後發現原來小說包含了兩個動人心弦的英雄故事。看到梁林面對苦難時,筆者知道是真實歷史而感同身受,又會為郭黃排除萬難,每次都有驚無險,大步過關而歡呼喝采。

《時務報》的重要性,不單只開啟新思想新風氣,更領導其進一步發展,而匯成維新運的熱潮。

梁啟超在近代中國思想史中,實居於一個新時代的啟蒙者的地位,其思想學術的價值在其開闢門徑,及其所予人的啟發和影響。

《時務報》創刊於光緒二十一年丙申七月初一日(1896年8月9日),報採旬刊形式,逢初一日、十一日、廿一日出版,每冊20餘頁,約3萬字,用連史紙石印,頗清晰美觀,自此成為維新派的正式言論機關。

家族史是近年新興的研究範疇,梁啟超家族人物眾多,各具特色,有的還可獨立出來成為進一步探討的對象。

田家炳是一位仁者儒商,發揮了中國傳統優良的美德。雖然他年少時沒有機會學習儒家的「四書五經」,但也以明末清初朱柏盧所寫的啟蒙讀本《朱子治家格言》作為做人做事的準則。

金庸寫兩個少年人被糾纏在上一代的仇怨,郭靖自小以報仇為已任而苦練武功,又要應18年之約找楊康比武再共報父仇,郭靖和楊康根本沒有質疑的自由。

梁啟超和錢穆二人,其治學途徑與研究興趣,都顯示了近代中國學術史上一種開拓與傳承的關係。

梁啟超、錢穆二人的學術理念不盡相同。梁啟超旨在啟迪群眾的新民史觀;錢穆在有關學術史的理解中,隱含一種通史觀點,且確信中國學術中某些思想成份,已成為一種人文價值的信仰。

金庸在《新晚報》和《商報》寫小說,雖然不是時事新聞主編,他已經用過人才智在小說內寫社評,確是絕頂聰明。

柯大哥最初反對郭黃相愛,更用「小妖女」來稱呼黃蓉;現實中,思成母親和姊姊亦對徽因嫁入梁家曾有異議。

怎麼查先生會去到前兩個甲子的戊戌年去營救梁啟超,又將其後會發生的歷史事情向任公述說?查先生在一個甲子之前的戊戌又有什麼感悟啟發他去寫一部史詩小說《射鵰英雄傳》?

《大公報》代表中國士大夫階層向現代知識分子角色轉型的過程。1905年清廷廢除科舉以後,知識人的角色愈來愈邊緣化,而報刊是知識人重新進入政治舞台的一個重要途徑。

變革歷程,不是簡單直線,是迂迴而行,一步一腳印,能啓動變革,是踏出成功的可能,積累成功的果實。

今年是戊戌年,回想120年前,光緒帝、康有為、梁啟超推動維新變法,但因以慈禧太后保守派阻撓,失敗告終。若果大家好好相處,歷史會改寫。