作者:

楊必興 P H Yang2021-03-30

馬灣其中的最大的歷史,就是留下「九龍關」的碑石。刻有「光緒二十三年七月吉日」,說明此碑是紀念英國與清朝簽訂不平等《煙台條約》,1897年汲水門稅廠落成,第二塊碑石寫着「九龍關借地七英尺」。

英國王室正面臨一次重大考驗,筆者看到報道,指王室準備了一份聲明,但女王不肯簽名,女王堅持不要急於表態,需要深思熟慮;也許經過查理斯、戴安娜的離婚事件後,她看得更廣更遠。

買樓是不會恨錯難返,只有賣樓才會,我們買樓投資,並不一定會贏,當時不利兮,唯有話有買貴冇買錯。

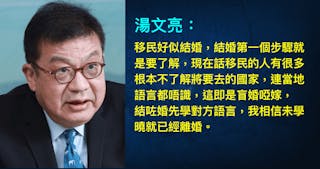

梅根嫁入王室,若因為加州粗糙的美國風土,與精緻的王室水土不合,或因語言溝通誤會,婚姻生活不愉快,覺得要退出,絕無問題。退出的原因,若強加上政治意識形態的種族主義,就變成問題。

港大醫學院黃志基教授在香港電台《香港家書》節目中指出,衛生署和香港大學有一個大型監察機制,主動尋找並監察接種疫苗後的異常事件,並主動作出跟進,市民無須擔心接種疫苗後的副作用。以下為書信全文。

作者:

楊必興 P H Yang2021-03-08

熱愛城市探險的 Sacha 來自英國,丹麥的 Lene、新加坡的 Tia 和來自美國的 Elizabeth 進入一個廢棄的客家大宅探索,這是元朗一座建於1933-36年三級歷史建築,以慶祝國際婦女節。

打算去英國移民的香港人應看清楚,英國願意接收香港人,並非基於道義與責任,而是出自政治與經濟上的盤算。香港人去到英國之後,能否有更好的發展,香港人必須自己計算清楚。

剛抵步英國的所謂 KOL,席不暇暖,就已經展開對尚在香港或其他光譜雷同的香港人展開謾罵,令人對 BNO 的一批香港移民或難民在英國定居的前景充滿風浪,殊不樂觀。

牛年到,民間的祝願詞有「出入平安」。此句當涵蓋BNO出入境平安,自由權仍獲保障。據倫敦方面的消息,自1月底至春節前,已有5000名BNO申請居英簽證,預料會持續增長。

「鄉愁就是身在異鄉,思念家鄉食物的一種情緒。」Iris有了鄉愁,才開始鑽研烹飪。

中國的實力今非昔比,移民後取得外國國籍,今後回流香港是否還是那麼容易,回流以後所享受到的權利,是否跟以前一樣,就要重新審視了。

英國話自己好心才推出BNO計劃,或者的確是好心,但可能好心做壞事,拆散了不少家庭。

我用coupon 做比喻,現在英國的BNO 計劃好似隨街派的coupon,收到的人覺得唔用唔抵,於是扶老攜幼登陸英倫。

英國經濟續走下坡,四年後四顧,英國GDP增長率由2015年的2.4%,下降至2019年的1.4%。2020年遇上百年未見的病毒,處理不當,2020年預計是-11%。2021年不會有好日子過。

2020年最大的變化是西方世界的民主自由人權理念已瓦解。一個普通中國人亦恍然大悟,美國式自由民主人權不外如是,中國人放棄了對西方人偽善的幻想。

再看《諜網謎蹤》,真是更愛勒卡雷,早在1970至1980年間,冷戰未結束,他已寫出許多精彩的對白,後來甚至一一兌現。

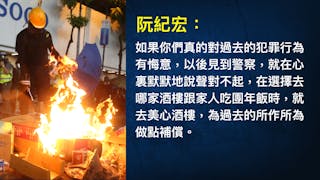

有些人說,像你們這樣這些黑暴,離開香港,香港才會有太平。可是,既然你們已經罪有應得,入獄受懲罰,就可以放下包袱,出來就是一個新人,何必要遠走他鄉呢?畢竟香港才是你我的家。

名小說家勒卡雷不會推銷廉價愛國主義,但他痛恨背叛,一如人際之間背叛同樣地醜陋,只因為會危害了無辜第三者。

除了英國的BNO計劃之外,台灣亦降低港人移民條件,只要新台幣600萬元就可以移民台灣,試問在如此低門檻之下,移民又何需要賣樓,不是太多人賣樓,樓價又怎會下跌?

本着人道主義精神,國際應及時予英國援手,以減少人間悲劇不斷上演;但西方國家很多已自顧不暇,難有餘力照顧英國。在這種環境下,中國應考慮出手,以顯示自己對國際願意有承擔,並試圖修補正漸趨惡劣的中西方關係。

不工作的世界即將來臨,現在的職業技能全都可能被機器取代,未來的職場面貌會變得如何?人類沒有了工作,還剩下什麼?

在英國發現的變種新冠病毒傳入亞洲,繼本港發現兩宗變種病毒確診後,新加坡也發現首宗受B1.1.7病毒株感染的病例,患者是一名於近期從英國返新加坡的17歲少女。英國則再發現來自南非變種病毒,傳播力更強。

西方國家在防疫措施上不肯下工夫。擺着有中國行之有效的措施不願效法,為了一些意識形態上的執着,放棄用科學的態度對待疫情。他們把希望寄託在疫苗的及早面市上。這種做法其實風險很大。

英國、丹麥、澳洲、意大利、南非等國相繼發現變種病毒個案,引起各國憂慮。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅教授表示,除非歐洲爆發的疫情全由變異病毒株N501Y造成,且出現死亡個案,否則不必過分擔心。

克什米爾地區戰火紛飛,筆者卻在船屋裏度過了開心滿足的時光。該地風光秀麗,原應是人間淨土,如今卻重兵駐守,實在令人唏噓。

負利息債券理論上,是持有到期幾乎虧本的。避險仍然是債券購買力的最大原動力,諷刺的是,中央銀行的量寬及愈來愈進取的貨幣政策,降低了市場應有的預示風險水平,這會否是跟自己打對台?最後反而減慢債券需求?

007 這套英語文化霸權的電影宣傳系統,半世紀以來都非常成功,雖然背後的一套符號和密碼,也非常複雜。

以常理而論,擊斃滙豐等於擊斃香港,也相當於自斃。但在今日撲朔迷離之下,似乎無人按牌理出牌。

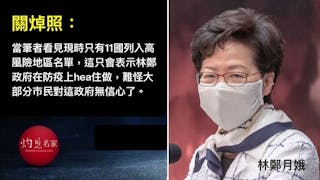

政府制訂的高風險地區名單也只有11國,但現時卻有超過200個地區出現新冠疫情。究竟林鄭和負責公共衞生的高官是否認為現時只有這11國對香港造成的威脅遠大於其他地方嗎?

在西方文明世界之中,與中國打交道的國家,公認以英國歷史最早。但今日對中外交一塌糊塗,居於榜首者也是英國。