數字有時看起來很公平,但是碰到跟人有關的事情時,一定要考慮數字所代表的意義,因為不管什麼政策,永遠會有對策。

在香港,編程科技和AI關係密切,雖然仍未有清晰人工智能教育概念和課程框架,已多被打造成中小學及幼稚園「未來教育」的學習課程,反映了背後的潛在機會。

在日益增長的全球人工智能市場下,「數據技術員」、「數據檢測員」這類工作將會愈來愈搶手。香港在這方面的職業培訓也應作好適當的準備,鞏固本港在粵港澳大灣區國際創科中心地位。

近年來有關人工智能與教育的研究呈現出逐漸增長的趨勢,新冠疫情的全球爆發引致的工作和學習情境翻轉,更加快了該主題的研究步伐。教育界在人工智能時代來臨,對學校教育變革有什麼想像和憧憬?

踏入21世紀,學校和學生在全面擁抱人工智能的同時,也必須思考如何不被AI全面取代,這有賴人工智能教育的規劃,避免再過分偏重知識認知和器具操控。

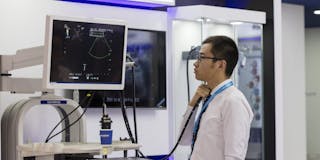

科技未來發展人工智能是重點,中大工程學院副院長黃錦輝教授認為,未來人工智能會轉向用作分析人類行為,機械人將成人類輔助新工具,及中國要發展量子運算擺脫對外依賴。一起聽聽黃教授的分析。

在2021年,企業將會持續鼓勵員工盡量在家工作,遙距作業,一方面可以減低員工受感染及病毒傳播的風險,另一方面亦可以減輕營運成本,因此企業大有理由推行。

人工智能(AI)於2021年將會更加普及化。大規模的人工智能系統需要先進的算法、算力和數據去處理不同大少的案例。

政治風險顧問公司歐亞集團發表《2021年全球十大風險報告》,指今年全球面臨的最大風險,不是新冠病毒疫情的持續影響,而是美國第46任總統拜登在爭議聲中就職後,難以化解國內兩極分化的趨勢。

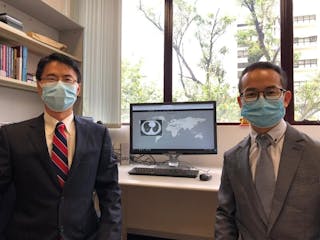

中文大學前校長沈祖堯教授4月將遠赴新加坡,到南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長。本社訪問沈教授,透露新加坡有何吸引之處。

有言M1只是未來M系列的入門晶片,但戰力已經橫掃傳統的PC領域,將來高階M晶片的前景更是不可估量。

在急速轉變世界中,有很多人會擔心人類未來20年將被高新科技取代。究竟高新科技能否取代服務業,提供更完善服務給顧客呢?

譚鐵牛提出未來教育在人工智能下,會變成教學個人化。我帶着滿腦子的新奇想法回家,坐在沙發上,不知不覺便睡着了。夢中,我去到未來的學校,我想應該是20年後……

要做一個聰明的機械人,與人類一樣要接受良好的教育和培訓。同樣理論上人多學一點便聰明一點,機械人亦然。

中大工程學院副院長黃錦輝教授認為,粵港澳大灣區是國家未來五年「十四五」規劃中的重點發展目標,年輕人在大灣區內創科創業必然大有作為。

中國內地疫情得以在短短半年內受到控制,經濟與社會秩序正快速復蘇。我們也觀察到,科技對大健康領域產生巨大的促進作用。以人工智能、大數據、雲計算等新技術在醫療領域的融合創新應用正在加速地進行。

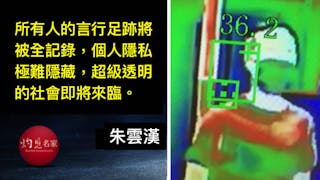

新冠疫情引發了中國以增長為經濟主導的發展模式下沒能完全解決的社會問題。在全國公共衛生改革中,「新一代智慧城市」的角色十分重要,不僅要覆蓋特定的垂直領域,亦將囊括公共衛生等更多領域,向以人為本目標演化。

深度偽造影片滿布全球,當中假新聞(Fake News) 、誤傳資訊(Mis-information)等在網上無處不在,難以避免。

新冠危機讓AI大顯身手:從疫情預測模型、病毒基因序列剖析,到患者的醫學影像判讀等,也預告了未來社會,超級政府與科技巨獸的降臨。

推薦算法並非TikTok專利,美國社交平台也廣泛應用,如前述的Netflix推薦電影、Amazon推薦商品、Google推薦廣告等。因此,美國批評TikTok確實是「以五十步笑百步」,難以服眾。

因應機械人的形態、功能和科技應用的多元性,在藝術學習可以利用的空間非常大,單從機械人原形的藝術表現上已有很多現成例子。

人工智能工程師廣泛地使用「深度學習」來設計針對特定場景(例如網購、金融等)的方案,但這做法出現多個明顯的技術問題。

人類不是機器,每人每日都只有24小時。當工作量暴增又要超時工作,沒有足夠支援的情況底下,偶有錯失實屬無可厚非,不應怪責個別人員。

新冠疫情確實為我們帶來很多挑戰,但也帶來不少創新機會,例如近月發展不同物料和款式的口罩和新型呼吸機。專家們預料新冠肺炎疫情將加速人工智能與大數據的融合和廣泛應用,後新冠疫情時代的新常態將會是怎樣的?

這次疫情下,人與人需有安全的距離,舊有的程序已不再適用。教育局當然深明這點,因此一早已批出一筆撥款讓學校購置體溫計。

「發展才是硬道理」,機械與機械人在社會現代化進程,已是不可或缺的工具技術條件。在人類進入大數據和人工智能的高科技時代,對機械人的造型、技術設計和場景應用,更可以有無限想像。

筆者建議政府成立功能與「金管局」類似的「數據監管局」,嚴格地監管企業所使用數據的質量。

港大研發了一個網上診斷系統,利用人工智能技術分析CT電腦掃描檢測,對新冠肺炎疑似病人進行篩查,了解他們的染病基率。

阿里巴巴集團前總裁兼首席營運官關明生認為,新冠疫情對社會造成的最大影響,是改變人們的工作生活習慣,並接受一些從前不習慣的交流方式,如改用視像會議及其他線上解決方案,令遠程互動與人工智能技術發展得更快。

當未來人工智慧高度發達時,人類不斷去挑戰自己的能力顯得格外重要。