漢人自古就有以叠字作形容詞後綴這種習慣,而該叠字又可作中心詞的比喻,我們的祖先於是就有「靜英英(「英英」為借音字)」用來形容某處其靜如寒蟬的這個說法。

粵語「仔」可置於姓氏或名字後稱呼他人,如「孔仔」、「祥仔」。此用法已有過千年的歷史,唐宋文獻已見「公子」等詞。另,「糖水」泛指甜食,亦源自南宋。

粵語有「鮮甜」一詞,意思是(食物)鮮美。劉扳盛《廣州話普通話詞典》「鮮甜」條︰「(粵)味道鮮美 魚湯幾鮮甜『魚湯味道鮮美』。」原來除粵語外,明朝人和今日的閩南人的語言中也有這個詞。

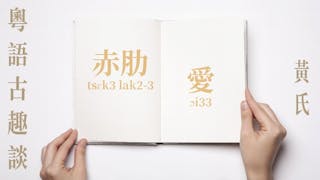

原來除廣州話外,客家話和廈門話也有義為「要」的「愛」一詞。這個跨方言區共用的詞,是於古有據的。

現在全世界贊成與病毒共存的人,大多數是曾經確診Omicron的康復者,有一位康復者指出病毒如流感,康復之後完全沒有影響。真的嗎?

普通話基本上不用「亦」而只用「也」,然而因而就以為凡寫文章都不能用「亦」的話,這卻是錯的。為什麼呢?

其實古人早就以「震」表「驚」。

黃樹堅老師認為,今天仍然有人歧視粵語,認為粵語「非中國之物」,「我要告訴大家,這是錯的。恰恰相反,粵語保留了很多非物質文化遺產。」