近日重讀國學大師陳寅恪的舊詩,其中兩首是寫他日佔時期滯留香港的艱苦片段。他是文化界殿堂級人物,在危急關頭有朋友接濟米糧不致餓死,乃不幸之中的大幸。

香港話劇團首次把柳如是的傳奇搬上香港舞台,希望讓更多香港人認識這位明末清初的奇女子;史學大師陳寅恪晚年窮十年之精力,始完成《柳如是別傳》經典之作,話劇團把柳如是故事縮龍成寸,演出扣人心弦。

值得注意的是,陳寅恪決非無聊下流之輩,也不是什麼「考據癖」、也沒有什麼「處女情結」,他研究楊玉環的處女問題,是為了論證唐朝的婚禮制度、李唐皇室的血統家風諸問題。

筆會的作家與作品大都創作於50年代後,時移勢改,顯晦興亡,當時的政治環境有別於現今,今人不宜以今日眼光厚薄古人。當年人和事已成歷史,但具有研究近現代史的價值,讓後來者對前賢都可多一分「同情地理解」。

由於網絡技術發達,搜索引擎熟悉讀者偏好,相關資訊自動彈出,良莠不齊。依靠手機取得資訊,久而久之已成黏性習慣,於是近朱者赤,近墨者黑,紅黃藍綠,亦復如是。怎樣避免被無辜洗腦?

中美已經陷入「新冷戰」的政治對抗階段,如果繼續沿用溫和方式回應指責,都不符合中國的國家利益和現實需要,「因爲妥協和退讓,並不能換來對手的讓步和尊重。反之,可能讓對手認為是軟弱,並得寸進尺。」

源自生活中的感悟,濃烈的想像頌賦心的詩篇,其風尚和趣味變幻出超常的形式,各自開辟藝術的通途。

幾個月前,程鼎一邀約沈西城和筆者在上海總會午飯敘舊,席間鼎一出示其父親的舊作《新文學家回想錄》,說這是孤本。一段文壇父子情逐漸浮露出來。

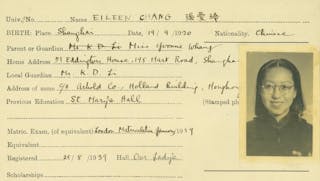

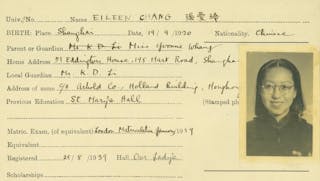

張愛玲就讀港大時,新文學運動作家許地山擔任中文系系主任兼教授,其時中文系設在鄧志昂中文學院大樓,許地山的辦公室估計在二樓附有露台的房間。張愛玲有修讀許地山的課,兩位近代著名文人在香港首次接觸。

筆名落花生的許地山(1893-1941)是台灣台南人,學貫中西,1935年南來出任香港大學中文系教授,將課程全面改革,可惜數年後心臟病發身離世,享年48歲,英年早逝。哲人日已遠,典範長在!

薪火相傳,由常書鴻、段文傑到樊錦詩,藝術與考古的柔情理性結緣,保護敦煌文物的意志、決心是相激相盪,使得敦煌獨特藝術成就能再現全球,與歐洲文藝復興的學藝,東西互相輝映。

楊孫西半世紀商旅生涯,打磨出了隨緣的心態,無論天空中是烏雲密布,還是陽光燦爛;生活的道路上無論是坎坷還是暢達,心中都擁有一份恬靜的心態。這是一種修養,是閱盡人情的經驗,是參透人生的頓悟。

「七月七日長生殿」文學歸文學,你相信真是七月七日長生殿所有的夜半私語,由此而產生一些情感意緒,又有何難,需要刻意逃避呢?

今年10月7日是中國著名史學家陳寅恪逝世50周年,重溫他當年對中國科學院邀請出任中科院歷史所二所所長的答覆,體會他獨立自由的思想精神。

教改喊了半天,還是脫離不了文憑的迷思。 反而是100年前,許多名校的教授,是沒有文憑的。

陳寅恪於嶺南大學任教期間,著述甚勤。他在《嶺南學報》等嶺大刊物上發表了13篇論文,均與開設科目相關。

衛聚賢性格倔強,一生多是窮困時刻,飽受磨難,但他研究學習毅力秉性驚人。他有真才實學,對別人評價絕不上心,受人嘲貶不以為然。

國文的根基愈好,看古書的能力愈強,愈能體會到做一個中國人的驕傲。

笑話看似通俗,卻常常是民間大眾的智慧結晶。