走進扒房,格仔桌布和酒不醉人人自醉的燈光,彷彿走進了一部懷舊電影。87歲的「汁神」葉聯(Sammy)顫顫巍巍從廚房走出來,也是屹立近半個世紀的森美餐廳一位不可多得的靈魂人物。

從掃地仔到汁神

Sammy在1950年代來到香港,當時「搵食艱難」,輾轉進了酒店學廚如同中「六合彩」般好運。初入廚房,首先學的不是「揸鑊鏟」,而是「揸掃巴」。Sammy就從一個掃地小子開始做起。上班穿着一身白衫白褲,「想升職?只要勤力、乾淨,就有機會」,從掃地到汁神,可謂「路漫漫兮修遠兮」。

不久,Sammy晉升為學徒,但手中的掃帚變成鮑魚刷。「學徒負責洗鍋。」刷鍋聽着隨時枯燥乏味打下手的工作,其實是相當考功夫的體力活:「那些鍋是用來熬湯底的,煮了一整天,鍋底都燒焦了,一般要泡個兩三天才容易刷掉。」如是者,Sammy經歷日復日的訓練,他笑說:「那時候真是記得返工,不記得收工。」像少林寺練基本功。

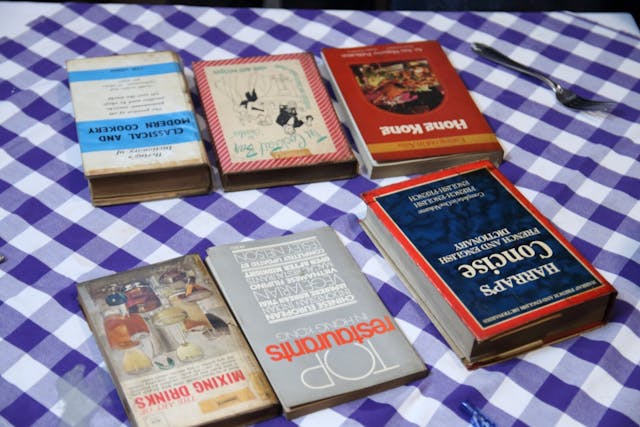

酒店裏,Sammy學的是西餐,多為肉排。「煎肉扒不難,但牛肉件件味道也差不多,關鍵在配汁,才令牛排有了不用的味道。」Sammy在酒店跟洋人廚師學習多年,自己當了15年的廚師,多年的煮汁巧妙成就一代汁神。儘管跟隨洋人學廚多年,Sammy選擇中西合璧做菜時仍不忘加點中式元素,讓他調出來的汁獨一無二。「洋人做菜喜歡下酒,我也一樣,但我用的是我們中國紹酒,味道更為獨特。洋人吃完都巴巴追問:『你到底下了什麼調料?』,個個讚不絕口。」抬望眼,紅酒櫃頂放滿了書,全是烹飪之書,中英不拘,本本都是令森美餐廳的菜單越發豐富的功臣。Sammy笑說有些客人天天來用餐,說:「我天天吃,怎麼天天的味道都不一樣呀?」

放棄高薪為進修 工作讀書兩不誤

在學習上,Sammy一直是「一隻沒有腳的雀仔」。他沒有選擇在一間酒店待到「媳婦兒熬成婆」,成為可以指揮別人的老臣子。相反他每過一個階段就會換個環境。Sammy的女兒葉鳳儀(Ivy)說:「父親服務過很多酒店,每次換地方都是為了要學新知識,十分好學。」不論港島、九龍,都有他的汗水,如此下來,他才能集百家所長。

Sammy一度從幕後廚房轉做樓面,工資從$450降到$40,就是為了好騰出晚市前的兩個鐘頭學英文。「老師常說我遲到,但他不知道我是下班跑過去上課的。後來湊巧他來餐廳吃飯重逢,他才恍然大悟。」為了學英文,Sammy換到尖沙嘴南宮酒店,方便兩點下班後直接跑去附近的外語學校上課。晚市差不多是餐廳酒店最忙碌的時間,經常要忙到11-12點才能歇息。工作上「收工」,並不代表Sammy那天就可以「收工」。下班回家,Sammy還要完成老師佈置的作業,溫故知新,往往要到凌晨方能休息,翌日依舊要打醒12分精神,端着托盤穿梭與桌與桌之間,為客人上菜,不能耽誤。就這樣,Sammy堅持了四年半工讀的歲月。Ivy說:「父親那時候忙於用工餘時間進修,下課後根本沒時間吃飯,就要麻利地開始晚市工作。他得過胃潰瘍,動過手術,現在剩下半個胃就是這麼來的。」

發展餐飲到會 得戴卓爾夫人首肯

在酒店工作的歲月,Sammy服務過不少洋人高官,從麥理浩搭到肥彭,也算得上是見過大場面。儘管如此,Sammy非常自豪的說:「這些年來,我一張合照都沒有。因為服務員要知道自己的位置和身份,不可以要求與客人合照,客人要求自當別論。」衛弈信更能叫出Sammy的名字,自此這個名字在高官耳中可說是如雷貫耳。

1970年,Sammy決心離開酒店,帶着多年所學,決心闖一番天地。有麝自然香,很快Sammy便獲邀做餐飲到會。邀請他的都是以前酒店的熟客,高官議員,絡繹不絕。這些議員家中的廚房有一般家裏是放不下的標準中菜鑊,設備一應俱全,成為Sammy最好的舞台。不管是行政會議,還是議員官員間禮尚往來的請客,都少不了Sammy的廚藝作為點綴。接觸多了,Sammy對各議員的口味瞭如指掌,隨口都能說出幾個:「梁定邦喜歡吃7成熟的雞,貪其口感夠滑。」

讓Sammy印象最深刻的,莫過於得到戴卓爾夫人的讚賞。「那飯我做的是羊架。」羊跟牛不一樣,羊騷味不是人人都能接受,算是對掌廚人一個小小的考驗。然而Sammy老人家記憶猶新,還道來前期的醃製的功夫,如何換來打開烤箱的撲鼻香。戴卓爾夫人嘗過都不禁問道:「怎麼那麼好吃?」Ivy自豪地說:「戴卓爾夫人是叫得出我父親的名字的,可見當時他們都十分熟絡。」

Sammy做餐飲到會多年,最要緊的還是前期準備功夫。每次接到order,Sammy都會提前在家先把肉類醃製好,把最後煎烤的工序留到客人家裏才完成,保證他們能吃到「新鮮滾熱辣」的料理。Sammy雖經驗老道,也總有老貓燒鬚的時候。Sammy說最驚險的一次是要到山頂做到會:「我們在路上發現我們忘了帶一樣很重要的東西——油!沒有油可什麼都不成了,我們馬上在山下買一瓶拎上去,才能不辱使命呀!」

飲食良心 保持食物鮮味

多年來,Sammy堅持做餐飲的原則。關於黑心食品的新聞報道不絕於耳,Sammy經常對員工說:「客人吃什麼,你就吃什麼。」這個原則,半個世紀來從未變改。做餐飲工作絕不輕鬆,忙得不可開交的時候,連飯都吃不上兩口,Sammy是深有體會。女兒Ivy說:「父親年輕時候因為常常吃不上飯,害得少了半個胃。現在看見員工累了,都會讓他們自己動手弄點東西吃,沖一杯檸檬茶、凍奶茶,也不需要記賬。」對員工十分體恤。

不知從什麼時候開始,「雞有雞味,魚有魚味」已經成為對食物很高的評價,森美餐廳也強調肉的鮮味。坊間很多餐廳為了讓肉質鬆軟,都會在醃製過程中加入鬆肉粉,但這也會使肉原本的鮮味大打折扣,甚至豬牛不分。Ivy說:「我們價格比大家樂便宜,更重要的是,我們的牛扒是真的有牛肉滋味。」這是從Sammy開始堅持的守則,女兒接手亦不敢鬆懈。

三隻燒春雞 滿地利是封

森美餐廳是著名的醬油西餐,又名平民西餐。價格相宜,讓負擔不起西餐廳價格的大眾能嚐個鮮。過年的時候,小孩成為餐廳的捧場客。Sammy說:「過去街坊街裏都很熟,孩子會挨家挨戶逗利是。一有收穫,便在我們餐廳集合,現拆現花,幾個小朋友湊起來點一道燒春雞。最厲害一天能吃三隻呢!關門時一掃地,發現一地都是利是封。」

森美是現在為數不多仍堅持劃分扒房的餐廳。曾有客人坐進扒房,但希望點一牆之隔的茶餐廳菜單,Ivy自然不允,客人就威脅道:「那我們就走了哦?」Ivy淡定道:「那就走吧!」話畢轉身離開,當時客人都楞一愣,顧客至上也要在情懷面前低頭。

情懷歸情懷,終究還是難敵加租搬遷的命運。「昔日正因為加租,搬到西營盤。剛搬來這裏的時候業主人很好,聽過我們的餐廳,願意以相宜的價格出租。」經濟不景氣的時候,業主也寬容以待。Ivy說:「她會說你們好好做吧。」

然而隨着地鐵落成,帶來的不是人流而是冷清。Ivy說:「現在出去方便了,做一兩個站就能到店鋪比較齊全的地方。有些打工仔要把握一小時午飯時間去銀行入數,或者幫子女買文具練習本等,西營盤這類商店相對缺乏,既然打工仔都要坐車出外採購,可不在外面吃完才回來?這樣更省時方便。」

Sammy說西營盤也許變了,也許沒變。隨着物業易手出售,新業主提出的租金實在讓Sammy一家汗顏,為了延續這份情懷,森美餐廳只好另覓角落,在別處落地生根。

後記

森美餐廳原定於這周遷出舊店店址,筆者致電森美餐廳查詢新店選址。電話那頭的是葉聯先生Sammy,他說在最後關頭,業主願意將租金加幅減半。森美餐廳欣然接受,選擇留在原址繼續營業。聽見葉先生依舊聲如洪鐘,聽着精神爽利,希望這份堅持多達半個世紀的味道能一直守護香港。